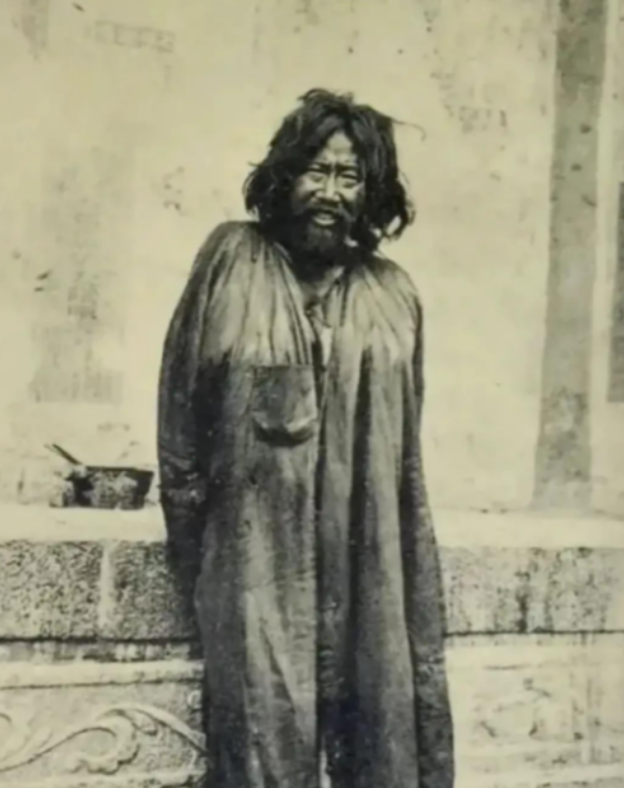

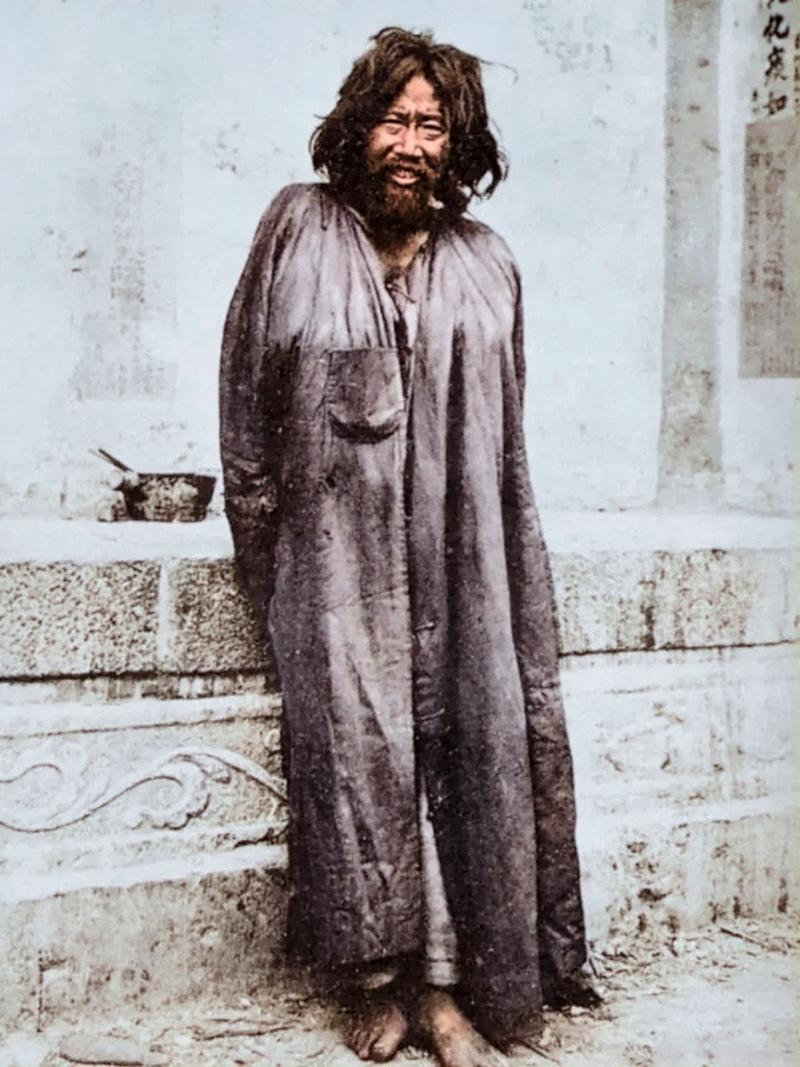

1938年,清华校长梅贻琦在长沙意外发现乞丐竟为清华物理系教授赵忠尧,乞丐胸前伤痕累累,但腌菜罐里的50毫克镭完好无损,令人感动。

1937年,日军侵占了北平(今北京),清华大学被迫南迁,在这危急时刻,赵忠尧却做出了一个令人惊讶的决定:他要回到已被日军占领的清华园,取回50克珍贵的镭。

这些镭是进行核物理研究的重要物质,如果落入日军之手,后果不堪设想。赵忠尧冒着生命危险,成功取回了这些镭。

为了安全运送这批珍贵物资,他不惜以乞丐装扮,历经千辛万苦,终于将镭安全送达长沙的清华大学临时校址,这一壮举不仅保护了重要的科研物资,更彰显了赵忠尧对科学事业和祖国的无限忠诚。

1984年,已经82岁高龄的赵忠尧积极参与了中国高能加速器的建设工作,这项工程对于中国的基础科学研究具有重大意义,而赵忠尧凭借自己丰富的经验和深厚的学识,为这个项目做出了不可替代的贡献。

五年后,87岁的赵忠尧再次展现了他对科学事业的执着,1989年,当北京正负电子对撞机即将完工时,赵忠尧以技术专家的身份,郑重地在鉴定书上签下了自己的名字。

这个签名不仅代表了他对这项工程的认可,更象征着中国高能物理研究迈入了新的阶段。

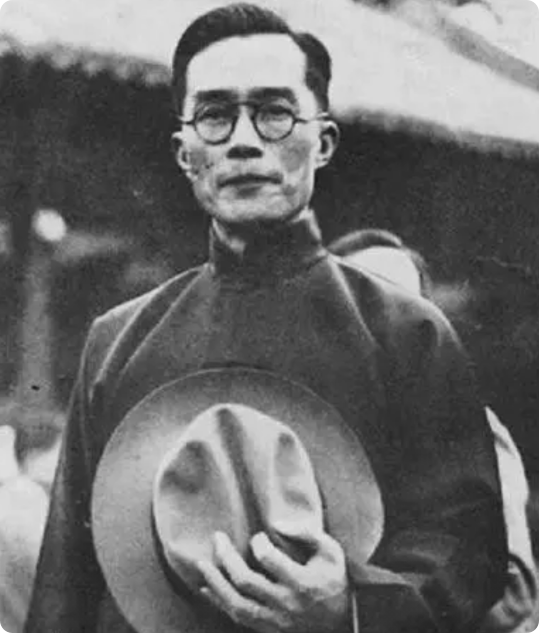

赵忠尧的科研生涯可以追溯到上世纪20年代,在清华大学任教期间,他就展现出了卓越的科研才能和广阔的学术视野。

除了在实验室和讲堂上孜孜不倦,赵忠尧晚年还致力于科普工作,为提高中国民众的科学素养做出了重要贡献,他编写的《原子能的和平利用》等科普读物,以通俗易懂的语言向普通读者介绍了复杂的物理概念和前沿科技。

这些作品不仅激发了许多年轻人对科学的兴趣,也为公众理解核能的和平利用提供了宝贵的知识资源,赵忠尧的科普工作,体现了一位科学家对社会责任的深刻认识和对科学普及的热忱。

然而,赵忠尧最为人称道的科学成就,要追溯到他年仅28岁时完成的那项伟大实验,在美国加州理工学院攻读博士学位期间,赵忠尧成为了世界上首次发现反物质的物理学家。

这一发现震惊了整个物理学界,为人类认识宇宙结构提供了全新的视角,按理说,如此重大的发现理应获得诺贝尔奖的青睐。

但是因为评委会的失误,诺贝尔物理学奖到了安德逊手里,尽管如此,赵忠尧对这一结果并未表现出丝毫的不满,而是继续专注于自己的研究工作,这种淡泊名利的科学精神令人敬佩。

作为一位杰出的物理学家,赵忠尧不仅自己做出了卓越的科研成果,还培养了一大批优秀的科学家。其中最著名的当属诺贝尔奖得主杨振宁。

在美国留学期间,赵忠尧发现了γ射线的"反常吸收"现象,这一发现为核物理研究奠定了重要的理论基础,他的研究成果和教学方法,深深影响了他的学生们,为中国培养了一批世界级的物理学家。

二战结束后,赵忠尧再次展现了他对祖国科技发展的无限忠诚,他赴美购买核物理研究设备,希望能为中国的核物理研究事业添砖加瓦。

然而,由于经费有限,他无法购买完整的设备,面对这一困境,赵忠尧并没有放弃,他凭借自己的智慧和毅力,自行设计并制造了中国第一台质子静电加速器。

这台设备后来为中国的原子弹研究做出了重要贡献,成为中国核物理研究史上的一个重要里程碑。

然而,赵忠尧的科研道路并非一帆风顺,1958年,在"反右"运动中,赵忠尧被错误地划为"右派",这对于一位德高望重的科学家来说无疑是一个沉重的打击。

但是,即便在这样艰难的处境下,赵忠尧依然没有放弃自己的科研工作,他以坚韧不拔的精神继续进行研究,用实际行动证明了自己对科学事业的忠诚。

尽管赵忠尧的主要贡献在科学领域,但他也积极参与国家的政治生活,从1964年开始,赵忠尧连续当选为第三、四、五、六届全国人民代表大会常务委员会委员。

这一身份使他能够在更高的层面上为国家的科技发展建言献策,也体现了科学家在国家建设中的重要作用,赵忠尧的政治参与,不仅展示了他对国家事务的关心,也为科学界和政界搭建了一座重要的桥梁。