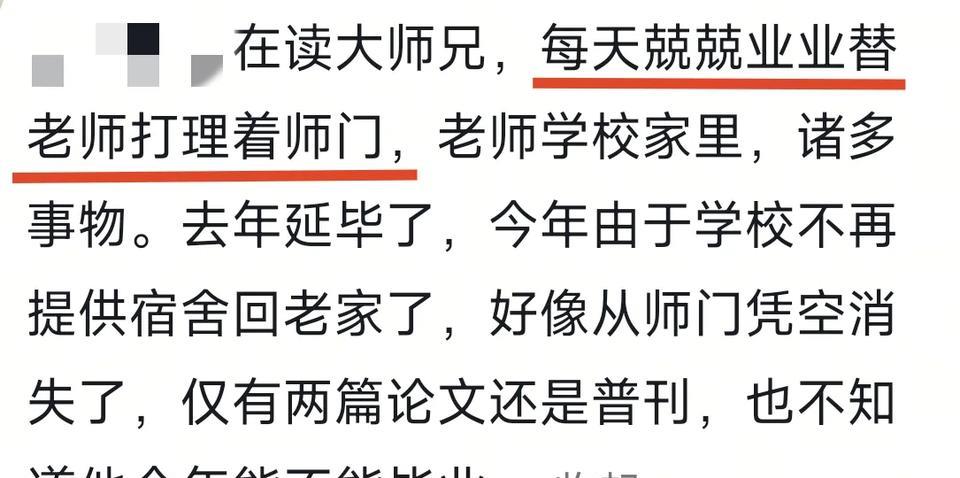

“虽然我在中国出生并接受了中国的教育,但即使美国再乱我也决不会回到中国去。”这是尹希,一名公费留学生,物理天才,也是哈佛大学最年轻的华裔教授,在面对媒体时表达的观点。 1983年出生的尹希,确实是老天爷追着喂饭的"学神"。12岁考入中科大少年班时,他的名字就登上了《人民日报》,被视作"中国科学界的未来之光"。 在中科大求学期间,他的导师、物理学家陈旸回忆:"这孩子解题时眼里有光,别人啃三天的量子力学难题,他半天就能给出三种解法。"2001年,凭借全额奖学金赴美深造的尹希,临行前在同学录写下"学成必归"四个字,墨迹至今还留在泛黄的纸页上。 转折发生在哈佛博士毕业后。2008年,当母校中科大向他抛出橄榄枝时,尹希选择留校任教。面对质疑,他解释:"哈佛的实验条件更适合我的弦理论研究。" 这话并非空穴来风——当时国内顶尖高校的粒子对撞机尚在筹建,而哈佛物理系每年科研经费超2亿美元。可谁也没想到,这个"暂时留下"的决定,最终变成了永久的转身。 2015年,32岁的尹希破格晋升哈佛正教授,创下该校物理系百年最年轻纪录。颁奖典礼上,他用流利的英文致谢:"感谢美国给我自由探索的土壤。" 这段视频传回国内,评论区却满是酸味:"用中国的资源培养你,最后给别人当嫁衣?"更有人翻出旧账:尹希赴美时持的是国家公费留学资格,按协议本应回国服务至少两年。 面对舆论风暴,尹希的回应带着知识分子特有的疏离:"科学无国界,哪里有更好的研究环境,我就去哪里。" 这话刺痛了无数国人——中国科学院院士施一公曾算过一笔账:近十年我国公派留学生归国率不足40%,其中顶尖人才流失率高达65%。当网友质问"你对得起国家培养吗"时,尹希的沉默让争论愈演愈烈。 但事情远非"忘恩负义"这么简单。对比中美科研生态,差异肉眼可见:在美国,教授申请经费只需说服评审委员会;而国内青年学者不仅要拼论文数量,还要应对繁琐的行政事务。 某985高校物理教授透露:"我们系实验室设备申请流程要盖17个章,等批下来项目都黄了。"这种制度性差距,或许才是人才流失的深层原因。 更值得深思的是价值观的撕裂。尹希的支持者认为:"人才流动是全球化趋势,强求'归巢'本身就是道德绑架。"而反对者则晒出钱学森、邓稼先的例子:"当年条件更艰苦,前辈们照样放弃国外优渥待遇回国。"这场争论里,有人看到理想主义的消亡,有人看到现实选择的无奈。 如今尹希仍活跃在哈佛实验室,带领团队探索宇宙维度之谜。他的办公室挂着一幅水墨山水,却从未回过浙江老家。 而在国内,中科大少年班依旧年年招生,走廊墙上"科学报国"的标语被阳光晒得褪色——这个关于天才、选择与家国的故事,仍在不同的时空里反复上演。 或许正如一位网友的评论:"我们缺的不是指责'叛徒'的口水,而是让人才真正愿意扎根的土壤。" 对此你们怎么看?