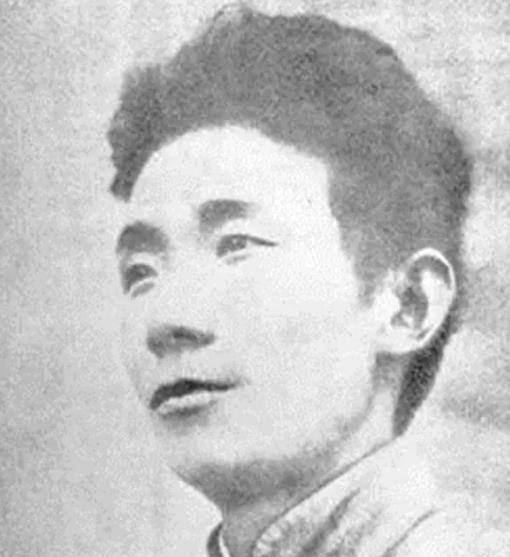

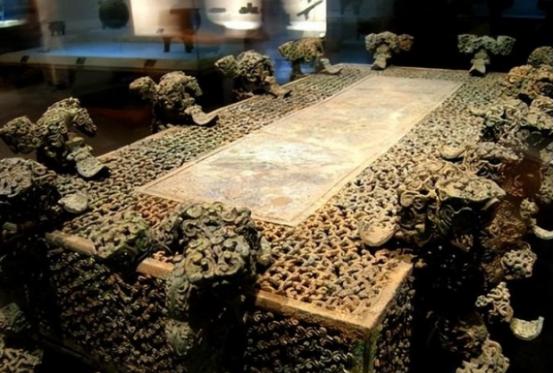

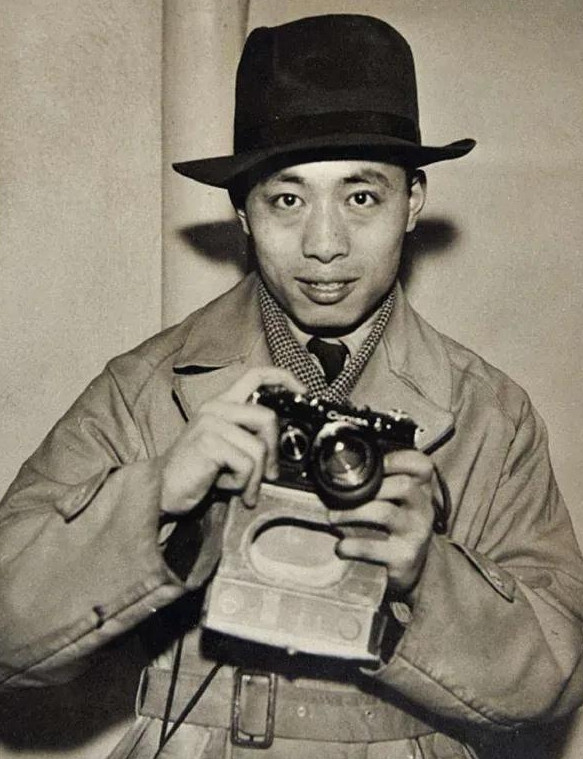

1991年,广东一男子放弃中国国籍,加入英国,却靠捡垃圾为生,这让许多人感到不解,谁知,二十年后真相大白,结果让人大跌眼镜。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1991年,广东一个名叫赵泰来的年轻人做出了一个令人震惊的决定:放弃中国国籍,加入英国国籍,更让人不解的是,他没有选择舒适的生活,而是以捡垃圾为生,穿梭于英国街头,收集破旧的纸箱和塑料袋。 这一举动引来了无数非议,有人说他背弃祖国,有人嘲笑他自甘堕落,然而二十年后,当真相浮出水面时,所有人都为之动容——赵泰来用“捡垃圾”的伪装,完成了将6万余件中国文物运回祖国的壮举。 赵泰来的故事始于童年的一场变故,15岁时,他接连失去双亲,孤身一人从广东来到香港,投靠姨妈郑月娥,郑月娥待他如亲子,不仅为他提供了优渥的生活,还让他接触到文物鉴赏的艺术世界。 然而命运再次转折,姨妈在病逝前,将一个家族秘密交托给他:赵泰来的曾祖父伍廷芳,曾在19世纪列强入侵时,倾尽家财购回大量流失海外的中国文物,藏于英国一座庄园,盼望后人能将它们送回祖国。 这个沉重的使命,从此落在了年少的赵泰来肩上,他暗下决心,无论付出多大代价,也要完成先祖的遗愿。 为了实现目标,赵泰来远赴英国,找到了那座隐秘的庄园,推开尘封已久的大门,他在地窖中发现了数百个木箱,里面装满了瓷器、书画和玉器,总计6万余件,每一件都承载着中华文化的厚重记忆。 但如何将如此庞大的文物运回中国,却成了一个棘手的难题,当时的英国对文物出口监管严格,一旦暴露,文物可能被没收,甚至无法再归国。 赵泰来绞尽脑汁,最终想出了一个大胆的计划:用垃圾作为掩护,化身“拾荒者”,将文物暗藏其中,分批运送。 为了让行动更隐秘,赵泰来在1991年做出了一个艰难的抉择——加入英国国籍,这一决定并非背弃故土,而是为了降低英国当局的警惕,让他能更自由地开展工作。 他还注册了一家废品回收公司,表面上经营垃圾生意,实则为文物运输铺路,每天清晨,他推着破旧的手推车,走街串巷,收集泡沫箱、旧报纸和塑料布;夜晚,他回到庄园,小心翼翼地整理文物,用这些不起眼的材料将珍宝包裹得严严实实。 这样的伪装看似简单,却让他得以在英国政府的眼皮底下,一次次将文物送上归国的货轮,接下来的二十年,赵泰来过着近乎隐形的生活。 他放弃了舒适的居所,住在一间简陋的出租屋里;他忍受着寒冬的刺骨冷风和夏日的酷热,只为多收集一些包装材料,每运送一批文物,他都要精心规划路线,确保数量不多不少,既不引人怀疑,又能稳步推进。 他的生活被嘲笑为“捡破烂”,但他从不在意外界的眼光,每次看到文物顺利通过海关,他心中的喜悦便足以抵消所有疲惫,然而这个过程远比想象中艰难。 有时,他要连续数月等待一个安全的运输机会;有时,他需要亲自押送货物,提心吊胆地应对海关的检查,二十年的坚持,是一场无人知晓的孤独跋涉。 到2021年,赵泰来终于完成了全部文物的运输,6万余件珍宝,从青铜器到书法卷轴,陆续回到祖国的怀抱,他没有选择私藏或出售,而是联系了广州、江苏等多地的博物馆,将所有文物无偿捐赠。 这些文物不仅数量惊人,价值更是高达数亿元,填补了中国文物史上的诸多空白,堪称近现代最大规模的文物回流。 消息传出,文物界为之震动,专家们感慨:一个人的努力,竟超过了诸多省级博物馆的藏品总量,赵泰来的名字,也因此被铭刻在文化保护的历史中。 令人敬佩的是,赵泰来从未以英雄自居,完成使命后,他没有宣扬自己的功绩,而是低调地回到广州,成了一名博物馆的义工讲解员,他的讲解深入浅出,充满情感,让每一位听众都能感受到文物背后的历史重量。 游客们或许不知道,这个普通义工曾用二十年的隐忍,换来了文化的回归,赵泰来却觉得,这一切不过是自己应尽的责任,他常说:“文物属于国家,属于民族,我只是做了该做的事。” 赵泰来的故事,是一段关于坚守与奉献的传奇,他用“捡垃圾”的伪装,掩护了一场文化救援;他用二十年的沉默,回应了先祖的嘱托。 他的选择告诉我们,爱国不一定需要豪言壮语,有时,它是无数个日夜的默默付出,是甘于平凡的坚定信念,6万件文物的回归,不仅是物质的回流,更是中华文化自信的重塑。 赵泰来,这个曾被误解的“拾荒者”,用行动证明了一个人可以为国家留下多么深远的印记,他的故事,值得每一个中国人铭记。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:光明网 2021-4-19 《华侨6万件文物捐国家,如今在广州默默当义工》