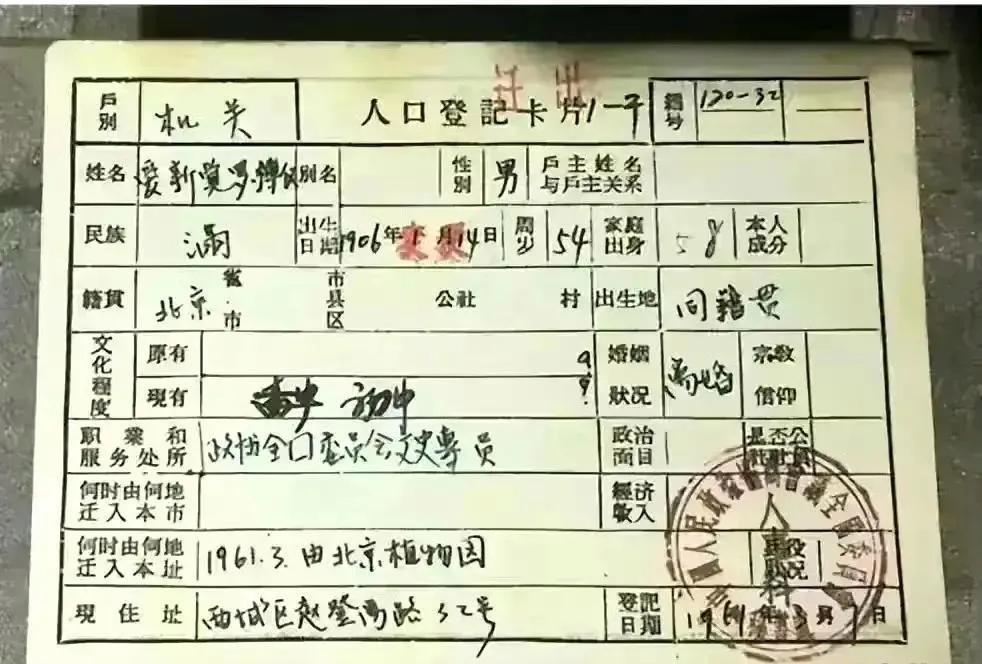

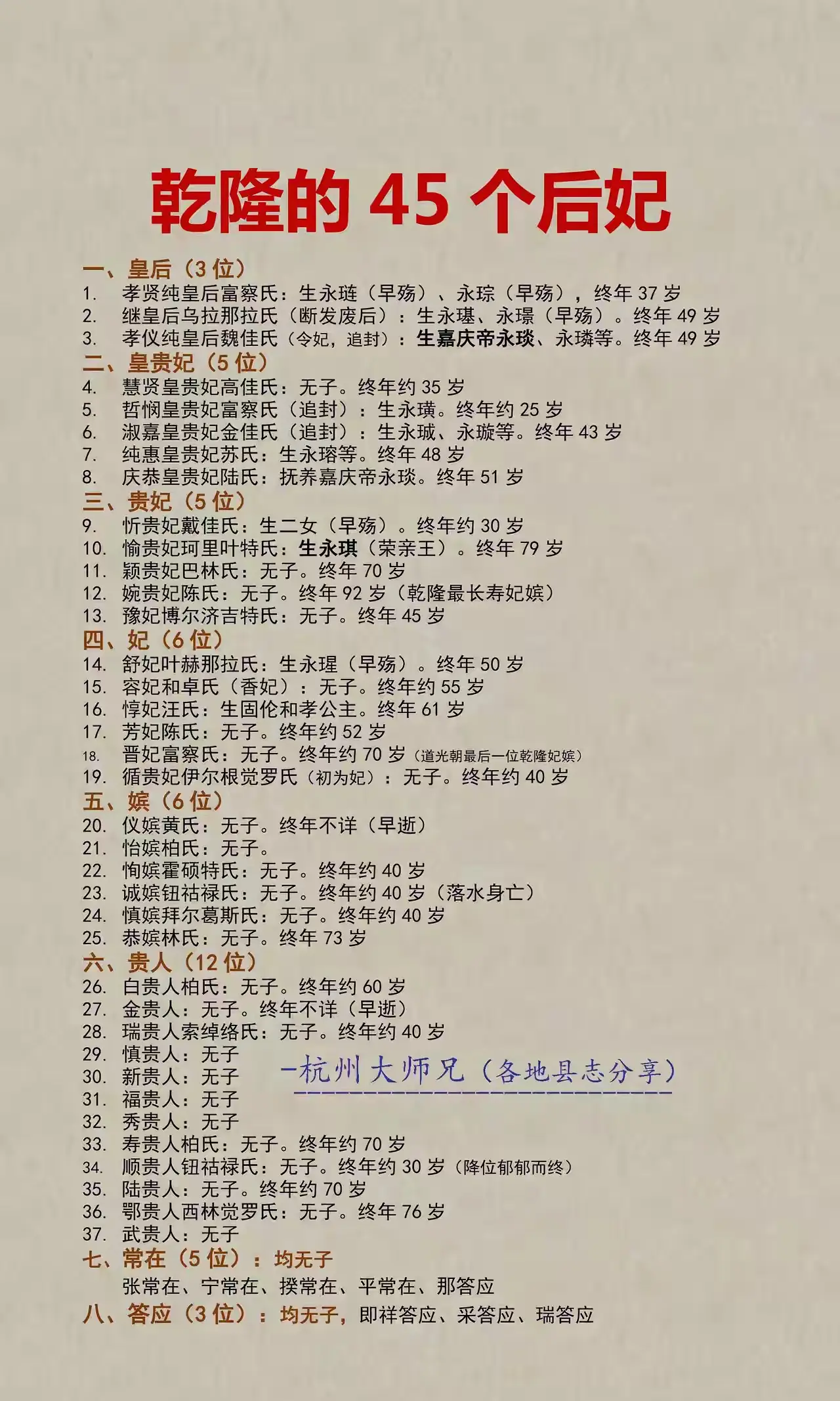

1953年,北京一女子病入膏肓,临终前掐着丈夫的手,说出1个惊天秘密:“我嫁你7年,却从未告诉你我的真实身份,其实我嫁过人,前夫是末代皇帝溥仪。” 1953年一位瘦弱的妇女躺在病床上,她的身体被一条薄薄的被子盖着,显得更加柔弱无力。 她的病情已经到了无法通过医治来逆转的地步,即使是送往医院,也无法为她带来生的希望。她的丈夫始终守候在她的床边,用尽了所有的努力来照顾她。 在这个感伤的时刻,妇女紧握着丈夫的手,用她那微弱的声音,向他透露了一个深藏已久的秘密:“其实,我曾经是溥仪的皇妃。” 回到文绣出生的那个时代。文绣是一个聪明而有才华的女子,生于北京方家胡同的锡珍府邸。她是额尔德特·文绣,属于蒙古族,小时候随家庭在北京生活过。 她的父亲虽然只是清朝的一个小官,但家庭生活还算温饱。不幸的是,父亲去世后,她的母亲不得不带着文绣及其姐妹们搬到了喜居花市,过起了清贫的生活。 尽管生活艰难,文绣的聪明才智让她脱颖而出。虽然家庭的贫困让她无法继续正规的学业,但她仍旧坚持自学,并在课余时间做些小零工来帮助家庭。 随着年龄的增长,根据当时的习俗,她的母亲将文绣的照片和简历送到了政府,希望她能被选为皇宫中的一员。尽管他们家的条件并不显赫,但命运的轮盘转向了文绣。 在那个年代,虽然清朝的国运已经日渐衰微,但紫禁城中的人们仍旧沉浸在过去的荣光中,选择妃子成了维护皇室面子的一项重要活动。 当溥仪达到了适婚年龄,皇宫的太妃们开始忙碌起来,通过查看照片的方式,为他挑选妃子。 溥仪最终选中了两位妃子,一位是出身高贵的郭布罗·婉容,另一位就是聪慧的额尔德特·文绣。 尽管溥仪最初被文绣吸引,但由于慈皇贵妃的坚持,婉容被选为皇后,而文绣则成为了淑妃。 婉容的父亲是一位开明的内务府大臣,他主张教育的平等,为婉容聘请了美国教师教授英文,这样的背景使她在溥仪心中占据了一席之地。 不过文绣成为第一位被迎入这座皇宫的妃子,因为她是淑妃,按照皇宫的规矩,她首先需要向皇后行叩拜礼。 文绣进宫后,她的生活便紧紧围绕着溥仪展开。每日的第一件事便是前往给溥仪请安,随后便是向皇后及太妃献上同样的敬意。尽管溥仪对她的忽略让她倍感寒冷,文绣仍然保持着她在宫中的安定生活。 意识到她的文化水平需要提高,溥仪为她聘请了一位英语老师,从而打开了她认识更广阔世界的大门。 不久之后,冯玉祥的炮声响彻京城,迫使溥仪和其他皇族成员离开紫禁城,他们转而在天津的静园寻找新的栖息之地。 在这里,溥仪和他的家人经历了截然不同的生活。他们不再是被限制在宫墙之内的皇族,而是成为了社交场合中受人瞩目的贵宾。 溥仪、皇后以及皇贵妃频繁出席各种舞会,享受着新奇事物带来的刺激,尤其是皇后的服饰,成为了天津妇女模仿的对象。 然而,和平的日子并未持续太久。后宫中的矛盾逐渐浮现,受过新式教育的婉容开始无法忍受文绣的存在。她利用自己的学识和美貌,不仅在溥仪面前展示才华,还通过诗歌讽刺文绣,加深了宫中的裂痕。 与此同时,溥仪的野心也被外界所看透,他希望重获权力,却缺乏实际行动的能力。 在这一关键时刻,日本人向他伸出了橄榄枝,溥仪却未能识破其险恶用心。 与溥仪的盲目自大不同,文绣保持了清醒的头脑。她警告溥仪不要被日本人的甜言蜜语所蒙蔽,但她的忠告并未被采纳。溥仪的冷漠使得文绣在宫中的生活变得更加孤独和困苦。 生活在这样压抑的环境中,文绣曾两度尝试自杀,幸好都被及时阻止。她的妹妹对她深感不安,决定前往天津探望。看到姐姐所受的苦,她决定带她逃出这个牢笼。 1931年8月25日,文绣的妹妹向溥仪透露了文绣想要出去散心的愿望,溥仪虽然同意了这个请求,但仍然派出了一位太监跟随,以确保她的安全。 然而,当两姐妹抵达天津民国饭店时,她们采取了一个前所未有的行动:留下一封信给跟随的太监,并且直接表明了文绣想要与溥仪离婚的决心。 这个消息让溥仪措手不及,他急忙出发去寻找文绣,却发现她早已离开了饭店,开始寻求避难之地,并聘请了民国时期非常著名的律师团队,包括张绍曾、张士骏、李洪岳,向法院提起离婚诉讼。 这个事件迅速在北京传开,最终,面对无法挽回的局面,溥仪只能接受与文绣的离婚。 离婚后,文绣回到北京,开始了她全新的生活旅程。她先是担任了一名小学教员,但由于过去的身份让她频繁面临敲诈,她不得不离开这份工作。 随后,为了谋生,文绣不得不接受各种体力劳动,包括糊过箱子。 新中国成立之后,她的人生迎来了新的转机——她遇到了刘振东,一位前国民党少将。但两人结婚仅六年的时间,文绣就因病去世,享年仅44岁。 尽管文绣后半生的道路充满了坎坷,她却勇敢地掌握了自己的命运,并尝试过一段相对自由的生活。与婉容的悲剧相比,文绣的人生虽然艰难,但她的选择让她享受了真正意义上的自由与尊严,从某种意义上说,她是幸运的。