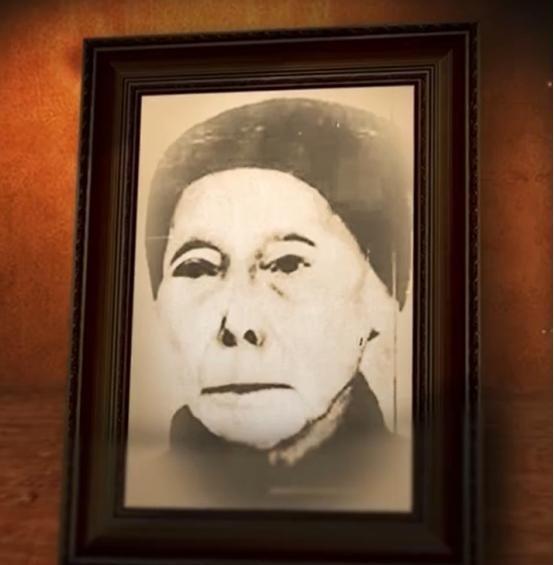

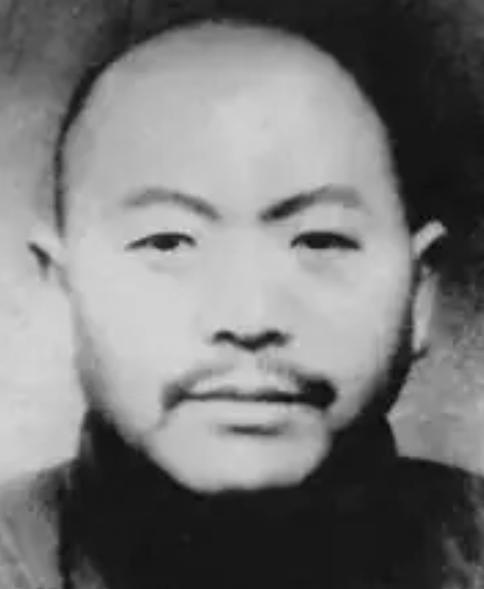

1933年,战火烧到湖北一个小山村,主席藏进农妇黄菊喜家里,命悬一线。国军搜查时,她平静地说:“你们要找的人,在我家!”谁也没想到,这句话背后藏着多大的代价。26年后,她接到一封北京来的信,登上天安门城楼,看到了新中国的模样。 1933年,中国的局势乱得像一锅粥,国共两边打得不可开交。那年秋天,湖北通城县塘湖镇的黄袍山下,革命的火苗在枪声里摇摇晃晃。黄菊喜,一个普普通通的农妇,1882年出生在这片山村,家里世代种地,日子过得紧巴巴。她12岁就做了童养媳,丈夫死得早,留下她拉扯五个孩子。她不是什么大人物,就是个扛着锄头下田、满手老茧的农村女人,靠着种水稻和红薯养活一家老小。村里人叫她“黄妈”,因为她苦命但硬气,谁家有难她都搭把手。 那时候,红军在这一带活动,村里偶尔能听到些外面的消息。黄菊喜跟主席的缘分,始于20年代末。他来村里时,没一点架子,帮着插秧挑水,跟乡亲们聊收成。她看他像自家孩子,认了他做干儿子。他也常来她家,吃口粗粮,聊点家常,日子久了,感情就深了。1933年秋天,形势突然紧张起来,国军到处抓人,村子周围全是马蹄声和枪响。就在那天傍晚,主席跑来她家,衣服上全是泥,喘着气说要躲一躲。她没多想,赶紧把他藏进屋后的储藏间。 国军很快就来了,带着火把和枪,把村里翻了个底朝天。领头的军官问她有没有藏人,她没慌,指着自家屋子说:“你们要找的人,在我家。”这话一出,士兵冲进去,却没找到主席,而是抓走了她的大儿子。儿子被绑走时才二十多岁,模样跟画像有点像,国军没细查就撤了。黄菊喜站在门口,眼睁睁看着儿子被带走,心里跟刀割一样,但她没吭声。她知道,这么做是为了保住主席,也保住村里人的命。 那天晚上,主席从藏身的地方出来,拍着她的肩说会记住这份恩情。她没多说,只是抹了把泪,继续过她的日子。大儿子后来没了消息,多半是没了命,黄菊喜从此再没提过这事。村里人也不知道她干了啥,只觉得她更沉默了。她还是每天扛着扁担下田,一个人扛起全家的担子。日子苦,但她挺住了。 时间快进到1949年,新中国成立了。塘湖镇的广播里全是开国大典的声音,乡亲们高兴得不得了。黄菊喜坐在自家门槛上,手里攥着报纸,眼泪滴在“新中国”三个字上。她心里明白,这日子跟儿子换来的有点关系。她没跟谁说起过1933年的事,但那天她点了炷香,摆在儿子用过的木箱前,算是给了自己个交代。 到了1959年,国庆十周年快到了,村里来了几个人,递给她一封信,说北京请她去天安门观礼。她77岁了,腿脚不利索,拄着拐杖接过信,乡亲们都围过来看热闹。她收拾了个小包袱,穿上新棉袄,坐牛车到县城,再换火车去了北京。一路上,她没怎么说话,就看着窗外的田野发呆。 10月1那天,她被搀着上了天安门城楼。广场上红旗飘着,阅兵队伍走得齐刷刷的,国歌一响,她眼泪就下来了。主席走到她身边,说她是人民的大恩人,还拉着她的手说这天下是她儿子他们打下来的。她没啥文化,不会说大话,就点点头,眼泪止不住。她带了块自己织的布,托人转交给主席,说是让他冬天盖着暖和。那块布磨了边,但干净得像她的心。 回来后,黄菊喜的故事在村里传开了。乡亲们才知道,当年她用儿子换了主席的命,也换了村里的平安。她没觉得自己多伟大,就是个当妈的,做自己该做的。后来她年纪大了,走不动了,但村里人提起她,都说她是真英雄。她没享过啥福,却用一辈子的苦换来了新中国的亮堂日子。 黄菊喜这事,搁在那个年代不算稀奇。那时候,多少普通人默默干了大事,连个名字都没留下。她不是什么高官,也没啥文化,就是个农村老太太,但她懂啥叫大义。1933年那句话,表面上是把儿子推出去,实际上是把革命的火种保住了。她儿子没了,她没怨过谁,自己扛着这份痛活下去。26年后,她站在天安门上,看着新中国,心里多半是苦乐掺半。 这故事听着挺沉重,但也挺实在。黄菊喜不是书里那种完美英雄,她就是个普通人,日子过得苦哈哈,却在关键时候顶住了。她的大儿子没了命,换来的是个大伙都能过上好日子的未来。她登上天安门,不是啥光荣加冕,就是个老太太去看自己当年拼出来的结果。这事搁谁身上,都得掂量掂量,可她没犹豫。 说到底,黄菊喜的故事是那一代人的缩影。1933年的中国,乱得没法说,多少人命都搭进去了。她一个小人物,能做到这份上,真不容易。她没啥豪言壮语,就一句“你们要找的人,在我家”,干干脆脆,却重得像座山。26年后,她在天安门上流的那滴泪,估计是为儿子,也为这来之不易的日子。 这事放到现在看,可能有人觉得值,有人觉得不值。可在那个年代,没得选。她用自己的方式,护住了革命,也护住了乡亲。这不是啥传奇,就是个农村老太太的命,硬生生跟国家的大事连上了。她的故事没啥花哨,就是苦、疼、真。 参考资料 黄菊喜.咸宁史志网—咸宁市史志研究中心.2019-09-06