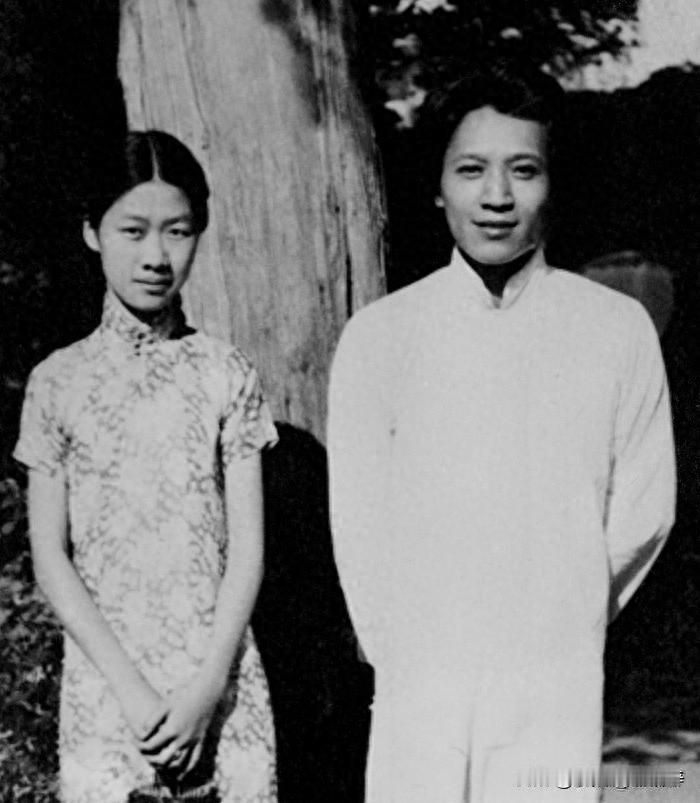

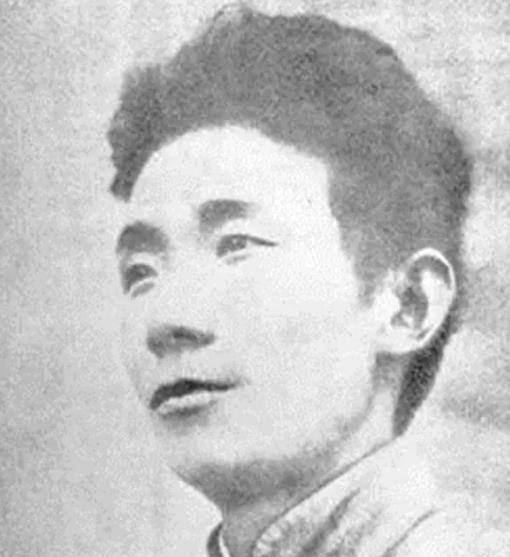

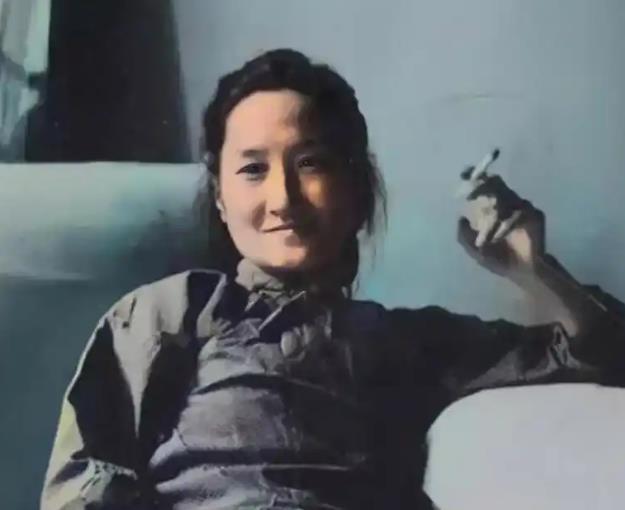

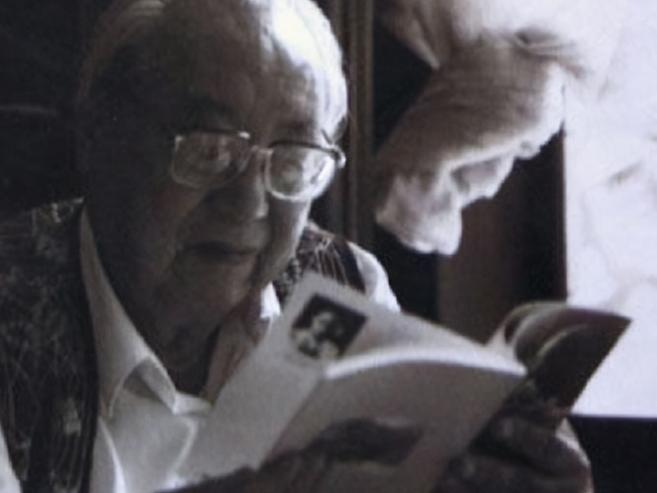

1933年,钱钟书追求燕大校花赵萝蕤,可赵萝蕤根本没有看上他,而是喜欢当时一文不名的穷小子,没想到她的原因非常简单又实际:他长得好看。 燕园佳话,向来是才子配佳人? 1933年,才华横溢的钱钟书,遇上了燕大校花赵萝蕤,可赵萝蕤根本看不上这个百年一遇的才子,而是喜欢当时一文不名的穷小子。 赵萝蕤的名字在文学界几乎成了传奇,她不仅才华横溢,且其生平充满了戏剧性。 1932年,年仅16岁的赵萝蕤便考入了清华大学外国文学研究所,这在当时的社会环境下,堪称一个奇迹。 她的聪明才智与不凡的学识,让她在清华大学的学术圈中很快崭露头角,成为了人们津津乐道的话题。 赵萝蕤不仅仅是一个出色的学生,她更是一个翻译家和作家,早在20岁时,她便完成了对T.S.艾略特的诗作《荒原》的翻译。 这一译本在当时掀起了不小的波澜,许多人惊叹于她对语言和诗意的精准把握,她在翻译中所体现出的文学才华,使她迅速跻身于当时最为出色的学者行列。 她的翻译不仅仅是对文本的转译,更像是对原作精神的再创造,力求保留原著的神韵,并加以发扬。 赵萝蕤的长相亦是她魅力的一个重要方面。她拥有清秀脱俗的容貌,眉眼如画,笑容灿烂。她的美并不是那种刻意修饰的艳丽,而是一种天然的、未经雕琢的纯真美,就像古诗中所写的“清水出芙蓉,天然去雕饰”。 这种美吸引了无数追求者,她在校期间成为了风云人物,许多人都愿意为她倾倒,不仅因为她的才华,还因为她那份独特的气质和气场。 即使如此,赵萝蕤却对这些追求者不以为然。 她的内心充满了对文学的深沉热爱,几乎将所有的精力和心血都投入到学术与翻译之中。 她对爱情有着高傲的态度,她不愿随便向任何人屈服,不愿为了名利与地位妥协。 在她看来,爱情应该是一种真正的灵魂契约,而不是单纯的婚姻安排或世俗的诱惑。 在文学界,赵萝蕤更是被誉为“当世第一才女”。她的才华是毋庸置疑的,但她的心思也常常陷入复杂的情感漩涡。 她的冷静与深思让她在文学创作和翻译中表现得一丝不苟,似乎对于每一个字句、每一段情感,她都能精准地把握住内在的逻辑和美感。然而,对于爱情,她总是带着一份不容妥协的理性。 而在钱钟书的《围城》中,杨绛女士所塑造的那个聪慧、可爱,又带着几分天真娇憨的女子,似乎正是赵萝蕤的影像。 那位“清水出芙蓉”的人物,纯洁无瑕,似乎成了无数人心中的理想化女性形象。尽管杨绛多次暗示,小说中的“女神”正是自己,但也有不少人认为,这个形象更像是钱钟书心目中理想的赵萝蕤——一位才子心中永远无法触及的女子。 赵萝蕤虽然外表温文尔雅,但她内心的坚定与独立使她从不屑于屈从于传统的爱情观。在她眼中,爱情并非生活的全部,它不应该成为束缚她个人追求与思想自由的枷锁。 她曾多次拒绝那些对她献殷勤的求婚者,她认为,真爱是要经过理性和情感的双重选择,而不是冲动和环境所促成的结果。 这其中就包括很有才华的钱钟书。 赵萝蕤对于众多追求者并不动心,她的心里只有一个人,那就是她父亲的学生——陈梦家。陈梦家不仅是“新月派”著名的诗人,还是一位才华横溢的考古学家。 尽管陈梦家的家庭条件并不优渥,但他那种诗人独特的气质深深打动了赵萝蕤。 钱穆先生曾评价,赵萝蕤欣赏陈梦家的原因,正是他那种中国文学家的风度,衣着随意、气质儒雅。 赵萝蕤自己也曾直言,她喜欢陈梦家并非单纯因为他的诗才,而是因为他“长得太漂亮了”。这样的真诚和直接的表述在当时是非常罕见的。 赵萝蕤对陈梦家的感情远超一般的欣赏,她不仅深深地迷恋他,还主动为他提供经济上的帮助。每个月,她都会向杨绛借钱,以便为陈梦家的生活补贴。 在那个时代,女性主动表达爱情并为男性提供财务支持需要极大的勇气。 赵萝蕤的这种举动却遭到了母亲的坚决反对。她的母亲希望她能嫁给一个有钱人,而陈梦家显然不符合这个标准。不过,赵萝蕤非常坚定,她的兄弟们也全力支持她与陈梦家的婚事,最终家里才勉强接受了这段关系。 1936年,赵萝蕤和陈梦家的婚礼在司徒雷登校长的办公室低调举行。不久后,随着抗日战争的爆发,他们夫妻辗转来到西南联大教书。 学校有规定,夫妻不能在同一所学校工作,为了照顾家庭,赵萝蕤不得不放弃了自己的事业,承担起了家庭责任。尽管战争岁月充满了艰辛和困苦,她却始终坚持学习和翻译。 即便是在厨房忙碌,她也会把书本放在腿上,利用一切时间充实自己。 在这样的艰难环境下,她翻译并出版了意大利作家西洛内的反法西斯小说《死了的山村》。 这部作品的出版不仅展现了她卓越的翻译才能,也反映了她对社会责任的深刻认识和对正义的执着追求。她的努力和行动,为那个动荡的时代贡献了她的一份力量。