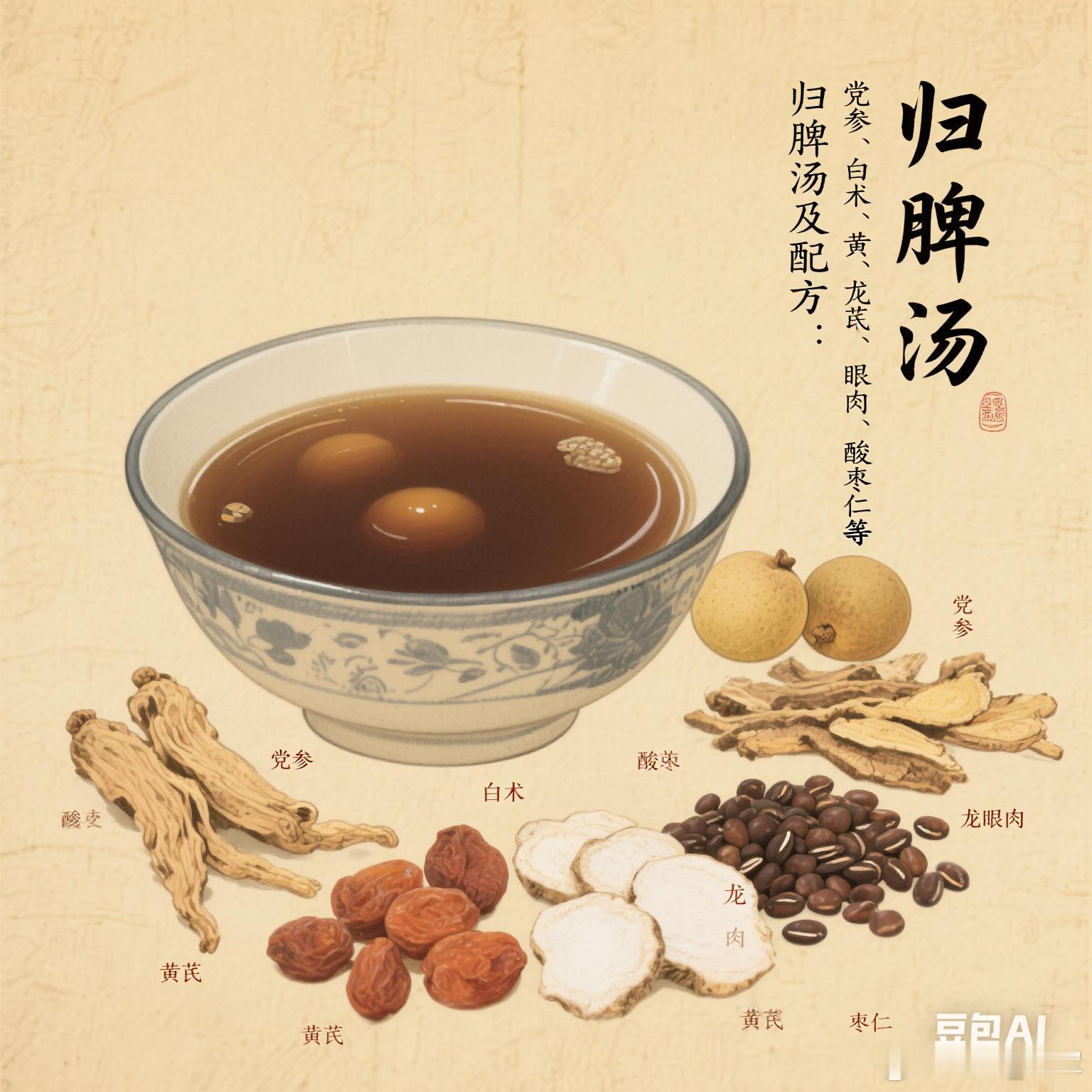

归脾汤:心脾双补的经典方剂

一、方剂溯源与经典出处

归脾汤源自宋代医家严用和所著《济生方》(1253年),原方用于“思虑过度,劳伤心脾,健忘怔忡”,以益气健脾、养血安神为核心。后经明代医家薛己在《校注妇人良方》中增补当归、远志两味,形成现今通行的“归脾汤”,扩大了养血安神的功效,主治心脾两虚及脾不统血证,成为中医“心脾同治”的代表方剂。

二、组成与配伍解析

组成(标准剂量):

黄芪(12g)

白术(9g)

茯苓(9g)

党参(6g)

龙眼肉(12g)

酸枣仁(12g)

当归(9g)

远志(6g)

木香(6g)

炙甘草(3g)

生姜3片

大枣3枚

配伍逻辑(君臣佐使):

1. 君药:黄芪(甘温,补气固表)、龙眼肉(甘温,养血安神)——益气养血,共补脾心之气阴。

2. 臣药:党参、白术、茯苓(健脾益气渗湿),当归(养血活血)——助君药补气健脾、生化气血,解决“脾虚气血生化不足”的根本。

3. 佐药:酸枣仁(养心安神)、远志(交通心肾、安神益智)——宁心安神,针对心失所养之失眠、健忘;木香(理气醒脾)——防补气养血药滋腻滞气,使补而不滞。

4. 使药:炙甘草、生姜、大枣(调和脾胃,促进药力吸收)——调和诸药,兼顾中焦运化。

配伍特点:

心脾同治:既补脾气(脾为气血生化之源),又养心血(心主神明,血足神安),体现“治病求本”。

气血双补:气旺则血生(黄芪、党参配当归、龙眼肉),血足则气有所依,标本兼顾。

补行结合:木香理气,防止大队补益药壅滞,体现“补而不滞”的配伍智慧。

三、功效与主治病证

核心功效:益气补血,健脾养心。

1. 心脾两虚证(主证)

症状:

脾虚表现:倦怠乏力,食欲不振,面色萎黄,大便溏薄,舌淡苔白,脉细弱。

心虚表现:心悸怔忡,失眠多梦,健忘,头晕目眩(气血不足,心失所养)。

病机:思虑过度、劳倦内伤,或久病失养,导致脾气虚弱、心血不足,心神失养。

2. 脾不统血证(兼证)

症状:各种慢性出血(如便血、崩漏、皮下紫癜、鼻衄),血色淡红,质地稀薄,伴神疲乏力、气短懒言、舌淡脉细。

病机:脾气虚弱,统摄无权,血不循经而外溢。

现代拓展应用:

神经系统疾病:神经衰弱、焦虑症、失眠(心脾两虚型)、记忆力减退。

血液系统疾病:缺铁性贫血、血小板减少性紫癜(慢性出血属脾虚失摄者)。

妇科疾病:功能性子宫出血、月经不调(月经量多、色淡)、产后气血亏虚。

其他:慢性疲劳综合征、更年期综合征(心脾两虚兼血虚证)、术后体虚调理。

四、临床辨证要点与加减化裁

辨证关键:

以“心悸失眠、倦怠食少、便血或崩漏、舌淡、脉细弱”为核心症状,结合心脾两虚病机。

加减应用:

1. 血虚明显(面色苍白、唇甲色淡):加熟地(15g)阿胶(烊化,9g)增强补血。

2. 失眠较重:加柏子仁(12g)夜交藤(30g)合欢皮(15g)加强安神。

3. 出血不止:加艾叶炭(9g)灶心土(布包煎,30g)仙鹤草(30g)止血摄血。

4. 气滞脘胀(木香用量不足或兼气滞):加陈皮(9g)砂仁(后下6g)理气和胃。

5. 阴虚内热(兼见潮热、舌红少苔):慎用,或加麦冬(12g)五味子(6g)滋阴敛气,避免温燥伤阴。

五、药理研究与现代机制

1. 调节神经-内分泌系统:

酸枣仁、远志含皂苷类成分,可镇静安神、改善睡眠,缓解焦虑状态。

黄芪、党参能增强机体抗疲劳能力,调节应激反应,改善“劳伤心脾”的功能紊乱。

2. 促进造血与止血:

当归、龙眼肉含挥发油、铁元素及氨基酸,可促进血红蛋白合成,改善贫血。

白术、茯苓能增强血小板活性,配合补气药提升脾统血功能,减少出血。

3. 增强免疫与抗应激:

黄芪多糖、党参皂苷可增强免疫力,调节免疫紊乱(如过敏性紫癜、血小板减少)。

木香挥发油能促进胃肠蠕动,缓解补益药引起的腹胀,体现“补行结合”的科学性。

六、禁忌与使用注意

1. 禁忌证:

阴虚火旺证(潮热盗汗、舌红少苔、脉细数):归脾汤偏温,易助热伤阴,需配伍滋阴药或改用其他方剂(如天王补心丹)。

湿热或食滞中焦(脘腹胀满、舌苔厚腻、大便黏腻):先清热利湿或消食导滞,再议补益。

2. 用药提示:

煎煮时木香后下(避免挥发油散失),生姜、大枣可掰开同煎以增强调和脾胃之力。

慢性出血急性发作(如大量崩漏、便血)需结合止血急救措施,归脾汤适用于慢性、反复发作的虚证出血。

七、与相关方剂的鉴别

1. 归脾汤 vs 补中益气汤(均补脾气,治脾虚证):

归脾汤:心脾两虚,侧重养血安神、摄血,主治心悸失眠、血虚出血。

补中益气汤(李东垣):脾胃气虚下陷,侧重升阳举陷,主治脱肛、内脏下垂、气虚发热(身热自汗、渴喜热饮)。

2. 归脾汤 vs 天王补心丹(均治失眠心悸):

归脾汤:心脾两虚(偏气虚血弱),失眠伴乏力食少,舌淡脉细。

天王补心丹:心肾阴虚(偏阴虚内热),失眠伴手足心热、口舌生疮,...

ff2

感谢分享。[玫瑰][玫瑰][玫瑰][点赞][点赞][点赞]感谢分享。!

李均

再配点湿热下注的药就好了,。脾虚一般都有胃肠湿热,和湿热下注