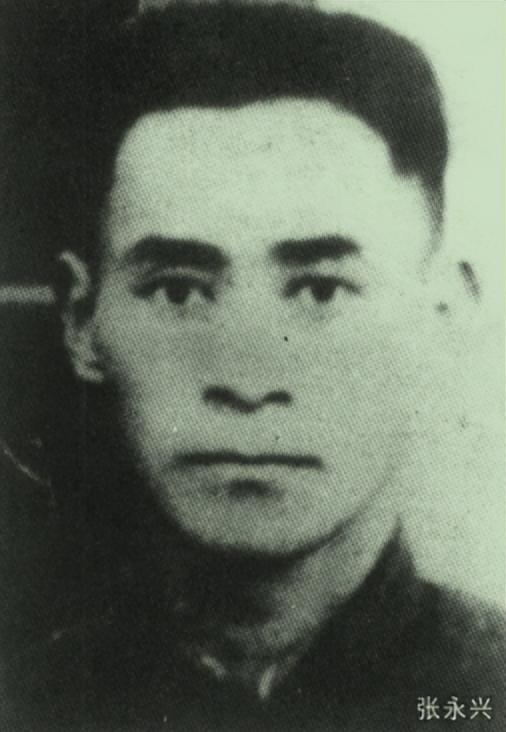

1950年8月,在一处看守所内,一名曾为汉奸的男子在人群中一眼认出了自己的儿子。当时他的儿子正穿着解放军的制服。他这才意识到,原来是自己的亲生儿子将他送进了监狱。 张景惠,原名张景润,出生在20世纪初的一个知识分子家庭。由于家境较好,张景惠自小便接受了西方文化的熏陶。抗日战争爆发后,张景惠凭借自己的背景与人脉,顺利加入了伪满洲国政府,成为了一个关键的高官。 他不仅对日本投降派充满信心,还极力支持日本在中国的占领政策。张景惠在与日方的合作中积累了大量的财富与权力,生活奢华,且对自己的政治立场毫不动摇。 张景惠的妻子在他投身政治后不久去世,他独自抚养着儿子张梦实。张梦实的母亲死于他年幼时,这让张景惠深感孤独,于是他更加偏爱自己的儿子。张梦实自小聪明乖巧,在父亲的影响下,也渐渐接触到了许多政治事务。 他的心灵并没有完全被父亲的信仰所腐蚀,尤其在1940年,张景惠为拉近父子关系,将年仅13岁的张梦实送往日本留学的决定,彻底改变了张梦实的命运。 1940年,刚刚年满13岁的张梦实被迫离开中国,远赴日本东京留学。这一决定深深影响了张梦实的成长。 他的父亲张景惠在送儿子离开时,抱有极大的期望,希望张梦实能在日本接受更多的教育,结交更多的日本友人,以便日后能在日本的政治中占有一席之地。这一切并没有按照张景惠预期的方式发展。 在这种压抑与孤独的环境中,张梦实认识了一群来自东北的留学生,他们的思想极为激进,并且常常传阅马列主义的书籍,这些书籍极大地开阔了张梦实的眼界。 在这些留学生的影响下,张梦实的思想发生了巨大的转变,他开始怀疑父亲与日本合作的行为,并逐渐接受了抗日救国的理念。最终,张梦实加入了“东北留日学生救国会”这一秘密组织,开始投身到为中国解放事业而斗争的行列中。 1943年,19岁的张梦实回到祖国,按照组织的安排开始了情报工作。他加入了长春地下党,并迅速成为了一个重要的情报员。 为了获取敌方机密,他利用自己与父亲的亲密关系,巧妙地进入了张景惠的住所,甚至经常偷取父亲办公桌上的文件,拷贝重要的机密资料。 每周,张梦实都会写信给父亲,表面上保持着良好的父子关系,但实际却在背地里将从父亲那里获得的重要情报传递给了抗日阵营。 在一次偶然的机会中,张梦实发现了日本即将南下侵略苏联的机密文件,这一发现让他意识到,这一计划可能会影响到整个抗战的局势。 张梦实迅速将这一信息传递给了地下党组织,并最终帮助苏联红军提前准备,从而对抗了日本的侵略计划,推动了抗日战局的胜利。 张景惠在日常的酗酒和沉迷享乐中,根本没有意识到自己的儿子已经成为了中国的间谍。父亲对于张梦实的信任,反而让张梦实有更多的机会从他那里获取重要情报。 张梦实并没有暴露自己真正的身份,他始终保持着一副乖巧的模样,以不引起父亲的怀疑。 到了1945年,日本即将投降,张梦实再次通过巧妙的手段向父亲提出制定伪满洲国高官的撤离计划。这一次,张景惠并未产生任何怀疑,反而赞赏儿子的周全安排,并将撤离名单交给了他。张梦实将名单偷偷交给了地下党,其中包括了父亲张景惠本人。 不久后,张景惠的出逃计划彻底失败,他在撤离过程中被苏联红军逮捕,最终被关押在抚顺战犯管理所。而张梦实也在这时为了保护自己,选择了被组织秘密关押。此后,他失去了与外界的所有联系,甚至无法和父亲见面。 在接下来的五年里,张梦实与其他被关押的战犯共同度过了艰难的岁月。管理所内,张梦实与溥仪、伪满洲国的高官们一同关押,凭借着自己的聪明才智和沉稳的态度,他迅速赢得了这些王公贵族的信任,许多人将他视作朋友,而张梦实也从未泄露过自己的身份。 尽管张梦实的内心充满了煎熬,但他始终没有放弃自己的信念,他明白,自己不仅是一个为国家提供情报的间谍,更是为国家未来作出贡献的忠诚卫士。他始终坚守着自己的本分,尽管他每天都要面对父亲带来的深深痛苦,却从未动摇过自己的信仰。 1950年,根据中苏友好条约,张梦实返回了祖国。一天,他在抚顺战犯管理所门口遇到了自己的父亲张景惠。面对父亲张景惠惊愕的眼神,张梦实并未做出任何特别的反应。 张景惠终于意识到,原来将自己送进监狱的人竟然是自己的亲生儿子。他深深叹息道:“你可真是我的好儿子,骗得我好惨。” 这一刻,张梦实的心中涌起了愧疚,但他并未后悔自己的所作所为。尽管亲情浓厚,国家的利益永远在他心中占据着最重要的位置。 直到2014年去世时,他依旧没有向任何亲友透露过自己真正的身份。张梦实,这位看似普通的老人,实际上是一名为国家奉献青春的红色间谍。