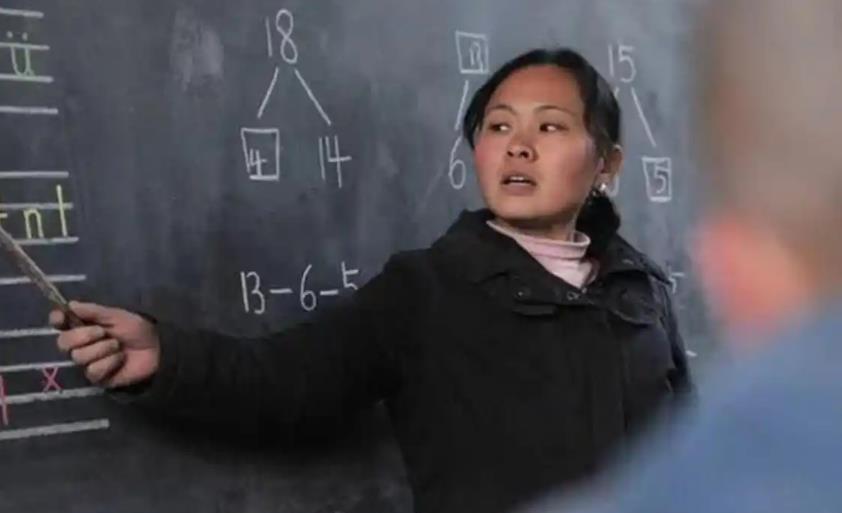

1994年,一18岁的女孩被人贩子以2700元卖给了一个放羊汉。在新婚当晚,女孩因为害怕蜷缩在角落里,不料新郎却突然说:“给我200块,你就离开吧……” 火车站人来人往,两个中年女人靠近,说村里有个工厂缺人,活轻还包饭,郜艳敏点头,一句“走吧”就跟上了。 半路转车,进山,再转村路,等反应过来,已经被推进一间黑屋。 门锁住,地窖里只有一盏昏黄灯泡,几天之内,被轮番殴打、侵犯,再之后,被“卖掉”。 下岸村藏在深山,土路弯曲,冬天断粮,夏天断水,三百多口人,三十多个“媳妇”都是买的。 谁的钱多,谁出手快,谁就能挑,没人问愿不愿意。 轮到郜艳敏,落进一个放羊汉家庭,土炕旧棉被,屋里有股霉味,新婚夜,角落里蜷着身子,丈夫站着说:“给我200块,你就走。”那声音像是放羊时吆喝牲口。 没钱,不识路,跑出去不到五公里又被村民揪回来。 这笔买卖从一开始就不是交易,是圈养。 从此一脚踏进泥潭。男人酗酒,喝完酒就打;家里人冷眼看着,说是自家“买来的”,管不着。 三次吞药、上吊、跳井,全都失败,活着是被逼的,死不了也是。 有次借着“回家探亲”试图求援,走几十里地,找到老家,开口说“救我”,父亲背过身不说话,母亲眼神躲闪:“都那样了,就认命吧。” 话说完,把饭端上桌,饭是热的,人是冷的,吃了几口,又被送回山村。 对血缘失望那一刻,比被拐还疼。 山村像一口井,井底黑,跳不出去,后来怀孕,生下两个孩子,不是爱,是生存,靠“当妈”这件事,换一点喘气空间。 男人没变,还是打,还是骂,下雨天屋漏风,孩子一边哇哇哭,一边用破棉袄盖头。 公婆没话,村人远着走,有时候孩子感冒高烧,背出去两小时看病,一路走一路念叨“别死”。 2000年,村里学校缺老师,校长问谁识字?没人应。 郜艳敏初中毕业,站出来,工资一年2000,教语文、数学、卫生知识。 讲课没教材,全靠自己写板书,第一次站上讲台那天,几十双小眼睛盯着,她差点没绷住。 教完课还要喂猪做饭,白天在黑板前,晚上蹲在灶台边,讲“知识改变命运”时,声音坚定,讲完自己躲在屋角哭。 2005年,有摄影师进村,拍下她在教室里上课的画面。 照片登上杂志,全国哗然,“被拐妇女成了老师”,像奇迹,像传说,像电影。 可对她来说,那不是新闻,是现实。 拍摄过后,一年之内陆续有记者进山,跟拍、采访、拍纪录片。 2009年,电影《嫁给大山的女人》上映,原型指向明显,剧组找人演她,没问愿不愿意。 拍完热闹了几个月,媒体走了,山村还在,地里庄稼照种,水还是咸的,电还不稳,当地怕“丑事外扬”,限制报道,村人不满:“揭我们短干啥?” 孩子被人指着说“那谁谁谁妈以前是被拐来的”。 村民觉得丢人,她自己不觉得,丢人的,是买人卖人的,不是活下来的。 2015年,舆论开始反转。有人说这故事“被美化”,说她苦难被消费,说电影拍成正能量,实际却没人问那个买她的人有没有被判刑 她写公开信:“无法回到21年前,一切已无法改变”,不是怨,只是冷。 看清楚了,命运这东西,有时候压得人连脊梁都找不着。 现在还在村里教书,课还是自己写,家还是那间老屋。 孩子大了,有出去了的,也有留在村里帮忙干活的,问她为啥还不走?她说:“还有娃没念完书。” 讲课时还说:“女娃娃得读书,要学会报警。” 讲这些时不抖,也不哭,日子一天天过,年年有新学生,每一个女孩都可能是她当年的样子。 拐卖这件事从没真断过,官方数字里,2009年后解救了24万妇女儿童。 可山多路远,那些没被看到的,根本不知道在哪儿。 性别、金钱、命运,这几样东西搅在一起,把一个人活活变成“商品”。 村里人说“花了钱,得过日子”,买卖逻辑压倒人权逻辑。 郜艳敏没说自己“伟大”,也不觉得自己“传奇”,只是从地狱里爬出来了,又不想把别人再推回去。 不是谁都能这样爬得出来。 参考资料: 高莹,《嫁给大山的女人:郜艳敏二十年》,《南方人物周刊》,2015年第12期。