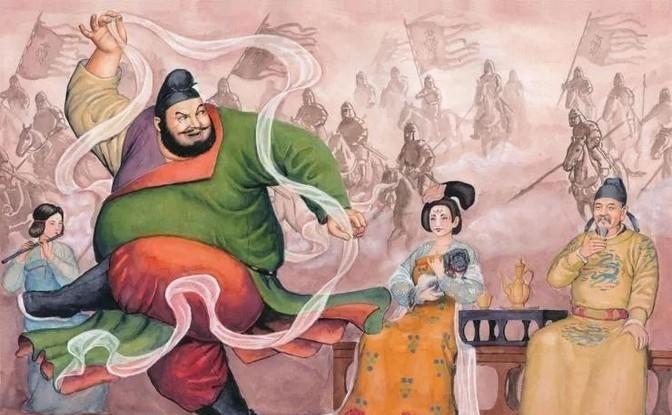

安史之乱根本不是什么民族矛盾,就是边军兢兢业业无法晋升,朝廷乌烟瘴气,无视军心民心 说到安史之乱,很多人第一反应是安禄山这胡人反了唐朝,民族矛盾呗。可这标签贴得太草率,真实原因比这复杂得多。咱得先看看唐朝那时候的边军啥情况,再瞧瞧朝廷咋作的,才能明白这场乱子为啥会炸开。 唐朝早年靠府兵制打天下,士兵平时种地,战时扛枪,日子过得还算凑合。可到了唐玄宗那会儿,土地兼并严重,小农户的地被大户抢得差不多了,府兵制崩了。朝廷没办法,开始募兵制,边疆的军队就靠招募来的职业兵撑着。这些边军守着苦寒之地,天天跟外敌干仗,日子苦得不行。安禄山管着范阳、平卢、河东三镇,手底下好几万士兵,个个都是硬汉,可朝廷给的军饷少得可怜,有时还拖欠。打完仗,赏赐也轮不到他们,全让长安的禁军拿走了。 边军将士干的是拼命的活,升迁却没门路。安禄山自己是从底层爬上来的,知道这帮兄弟有多憋屈。他手握重兵,又会笼络人心,士兵们慢慢就只认他不认朝廷了。这不就是个定时炸弹吗?朝廷要是多给点关心,多开条晋升路子,这些人至于跟着安禄山造反吗?可朝廷偏偏啥也没干,眼睁睁看着军心散了。 再看看朝廷这边,唐玄宗晚年昏了头,整天沉迷歌舞,把朝政扔给杨国忠这帮人。杨国忠靠着杨贵妃的关系当上宰相,啥军事都不懂,整天忙着捞钱搞内斗。边军缺粮缺饷的急报送到他手里,他看都不看,直接当废纸处理。安禄山打了胜仗报上来,他还冷嘲热讽,怕人家功劳太大威胁自己。朝廷这帮大佬眼里只有权势,边疆死活他们才不管。 地方上也好不到哪去,税越收越重,老百姓连饭都吃不上,哪还有心思支持朝廷?边军将士家里没粮,营里没饷,朝廷还不闻不问,这不就是逼着人造反吗?安禄山那句“朝廷无道,我替天行道”,听着夸张,可对那些苦透了的士兵来说,还真有点道理。 有人说安史之乱是胡汉冲突,安禄山、史思明是胡人嘛。可仔细想想,这俩人反叛时,手下士兵大多是汉人,压根不是啥民族对立。安禄山是粟特和突厥混血,史思明是突厥血统,但他们在唐朝长大,靠军功爬上去,早就融进唐朝体系了。朝廷用他们当节度使,说明压根不排斥胡人。叛乱的导火索不是民族问题,而是边军待遇太差,朝廷太烂,逼得人没活路了。 唐朝那时候节度使权力太大,手握兵权、财权,还管地方行政,朝廷管不住。安禄山能拉起15万大军,就是因为他把三镇攥得死死的,朝廷压根插不进手。这不是民族矛盾,是制度失控,边军被逼急了,朝廷自己挖的坑。 安史之乱这出戏,离不开几个人物。安禄山、史思明、杨国忠,仨人各有各的路,最后撞一块儿,把唐朝撞散架了。 安禄山703年出生,家里穷,爹早没了,跟妈在边疆混日子。长大后投军,从扛粮食的小兵干起,靠拼命打仗升到节度使。他管着三镇,兵强马壮,可朝廷老拖军饷,他手下将士怨气冲天。他自己也烦透了,觉得朝廷不重视边军,干脆反了。755年,他带着15万大军南下,打得唐朝措手不及。可他后来病死,儿子安庆绪接手,叛军内乱,他也就没啥好下场了。 史思明跟安禄山同岁,也是突厥出身,早年跟他一块儿打仗,当过副手。他守辽东,带兵也不含糊。安禄山死后,他接管叛军,又攻下洛阳。可他跟儿子史朝义闹翻,761年被儿子干掉,叛军更乱了。他跟安禄山一样,反的是朝廷,不是民族。 杨国忠是靠裙带关系爬上去的,宰相当得稀烂。他不懂军务,还老挤兑安禄山,边军求援他不理,搞得军心民心全丢了。安史之乱爆发,玄宗逃跑,路上士兵恨透了他,在马嵬驿把他砍了,尸体都没人收。这家伙就是朝廷腐败的缩影,啥也没干好,光会拖后腿。 安史之乱从755年安禄山起兵开始,15万大军一路南下,第二年就拿下洛阳,长安也丢了。玄宗跑路,杨国忠被砍,杨贵妃也死了。安禄山757年病死,儿子内讧,史思明接手又打了一阵。761年史思明被儿子弄死,叛军彻底散架。763年,唐军收复失地,乱子算平了。 可这八年把唐朝折腾惨了,人口死了一大半,田地荒了,国库空了。朝廷威信没了,节度使们开始割据,中央管不了地方了。安史之乱不是外敌入侵,是内部崩盘,边军的不满和朝廷的烂摊子撞一块儿,砸了个稀巴烂。 安史之乱不是一天两天酿成的,唐朝衰落有几大原因。第一,军制坏了,府兵制垮了,募兵制管不好,边军成隐患。第二,朝廷瞎搞,玄宗晚年不干活,杨国忠这种人当道,啥事都办砸。第三,地方失控,节度使权力太大,反过来咬朝廷一口。第四,民心散了,税重、土地少,老百姓恨透了朝廷。这几条加起来,唐朝不衰才怪。