“星期四只能吃鱼”——苏联的“鱼日”

苏联从成立到解体,一直没能有效地解决粮食问题,尤其是肉类和农副产品供应不足的问题。为此,苏联食品部门的官员们发明了“鱼日”,顾名思义,就是吃鱼的日子。

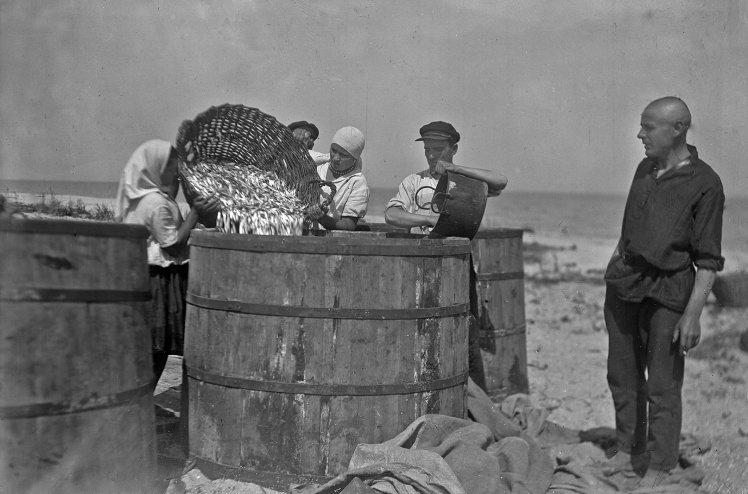

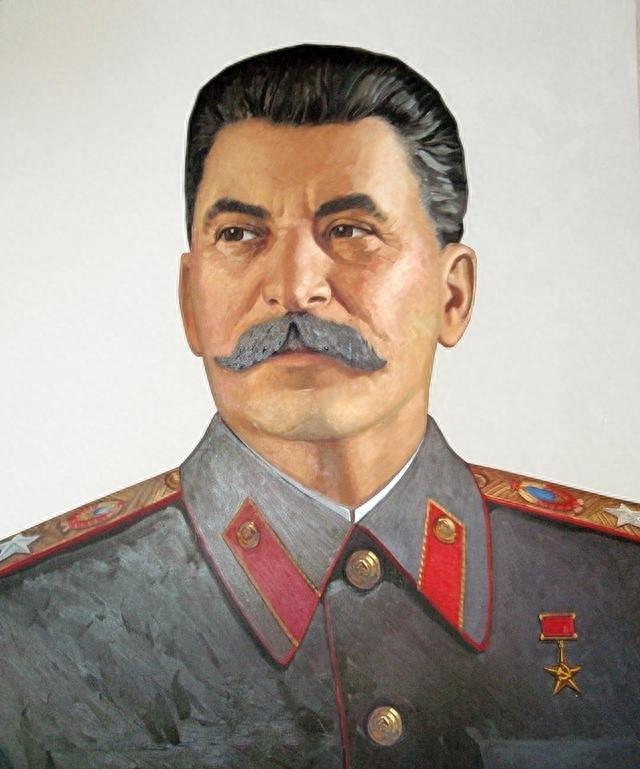

“鱼日”最早出现在20世纪30年代初,由于斯大林的集体化政策导致乌克兰和库班发生大饥荒,并引发其他地区的饥荒。食物实行定量配给,肉类尤其短缺。这时,人民供给委员阿纳斯塔斯·米高扬想起,集体化并不影响鱼类。1932年9月12日,苏联颁布了“关于在公共饮食场所设立鱼日”的法令。规定所有食堂和餐厅每周必须专门准备一次鱼类菜肴。不过没有指定星期几,餐饮机构自行选择。

为了给工人树立个人榜样,来自亚美尼亚,习惯吃肉的米高扬不得不做出牺牲。此前,他多年来一直偏爱猪肉菜肴。现在,他改吃鱼——煮鱼、炸鱼、熏鱼、腌鱼,甚至还有生鱼片。

“起初连碰一碰都觉得恶心,后来却喜欢上了。一开始,我试探性地尝了尝...口腔里的感觉非常美妙,仿佛在享用甜点。我们抓起鱼肉,就着大蒜和盐,然后立刻灌下一小杯白兰地。"米高扬在回忆录中写下他在斯大林别墅吃生鱼片的经历。

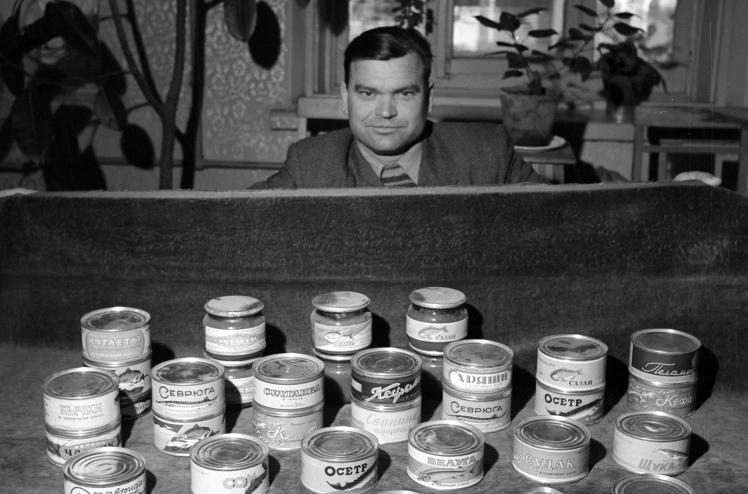

1934年,米高扬在党的代表大会上发表讲话,得意洋洋地展示了一张鱼产品消费量增长的图表。几年后,肉类和其他农产品的供应情况有所好转,“鱼日”不再强制性。在卫国战争后,“鱼日”就消失了。

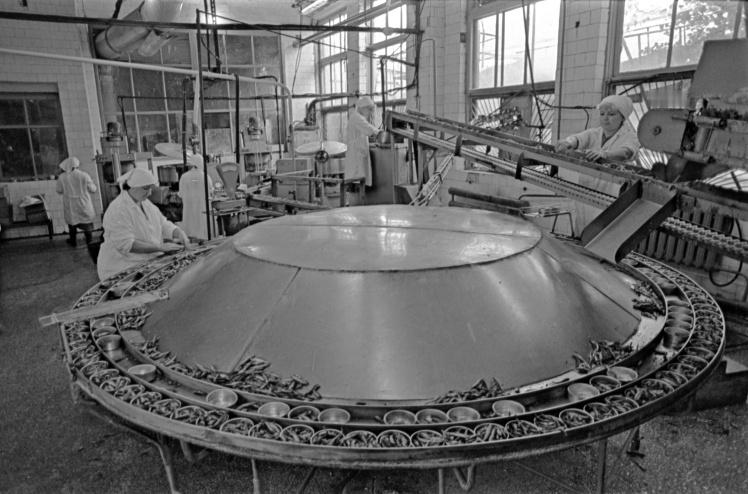

时间来到70年代中期,苏联再次出现了严重的肉类短缺,但苏联拥有的庞大捕鱼船队每年能从海里捞出1100万吨的鱼。苏共官员们想起了当年米高扬的“鱼日”。1976年10月26日,苏共中央和苏联部长会议通过了《关于进一步增加水产品生产和改善销售的措施》的联合决议。规定每周四,所有食堂和餐厅只能供应鱼类菜肴,全国人民再次喜迎“鱼日”。

关于为什么是周四,说法不一,一个说法是高层认为周一给人民发鱼不太合适,因为工人们刚刚结束周末,返回工作岗位,需要更多的补充精力。周二和周三通常比较忙,所以食物也应该是饱腹且富含蛋白质的肉类。周五供应鱼已经没有什么意义了,因为每个人都在为周末做准备,懒懒散散,周四吃鱼是最好的。

另一个说法是为了消除东正教的影响,因为东正教规定教徒能周三和周五不得吃肉,但可以吃鱼。为了避免联想到宗教,所以就定在周四。

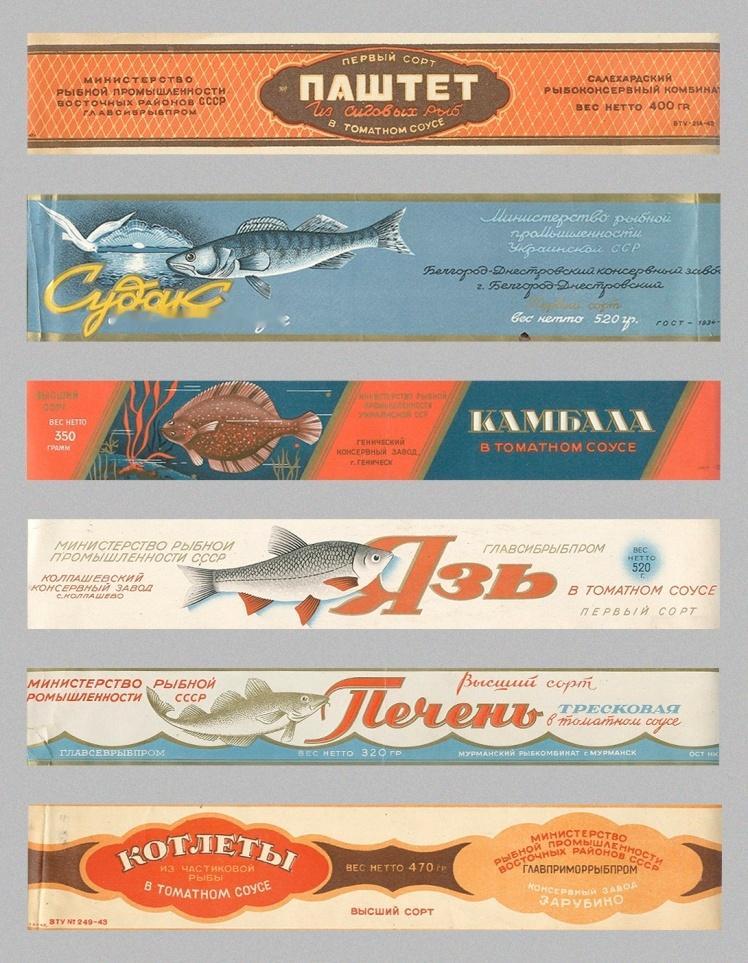

在“鱼日”重来后,“餐桌上总少不了鱼”、“鱼肉让菜单更丰富”等口号便出现在人们的生活中,宣传画里的鱼肉菜肴和海鲜菜肴看起来又鲜美又诱人,但人们低头一看周四食堂的饭菜却大相径庭。

实际上多数食堂压根不好好设计菜单:周四通常由鱼汤、鱼肉饼、鳕鱼配鸡蛋、鲱鱼蔬菜沙拉、鱼罐头三明治(本质上是打碎的鱼下脚料),外加随便煎个无须鳕、毛鳞鱼或鲭鱼就完事。供应给食堂的鱼——尤其是远洋鱼类——都是冷冻甚至反复解冻过的,鱼肉又腥又硬。厨师们也不擅长处理,经常连鱼鳞都不刮,吃到嘴里就泛苦味。工人们抱怨不断,所以每到周四,许多人要么自带香肠三明治,要么干脆不吃食堂午饭。

围绕“鱼日”出现了许多苏联笑话,如“周四逛妓院,都是美人鱼。”

“党的干部吃生鱼片喝白兰地,工人阶级吃臭鳕鱼喝自来水。”

“店里又没肉了吗?”“不,没肉的是对面,我们没的是鱼!”

到了80年代中期,别说肉类,鱼类供应也不足了,持续10年的鱼日也彻底取消。