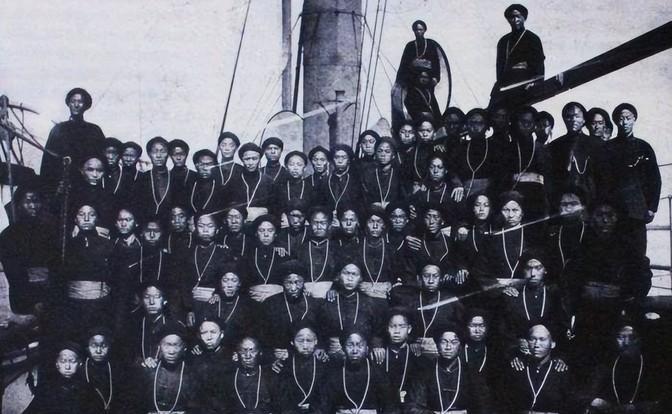

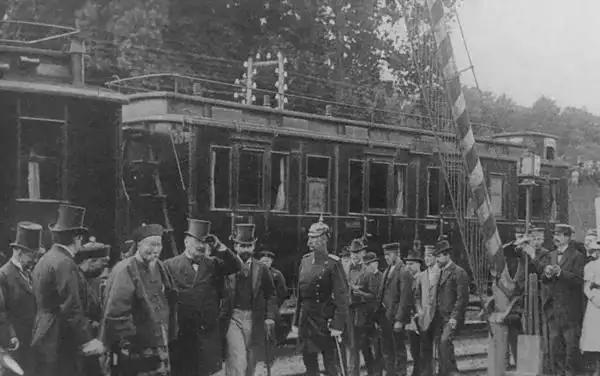

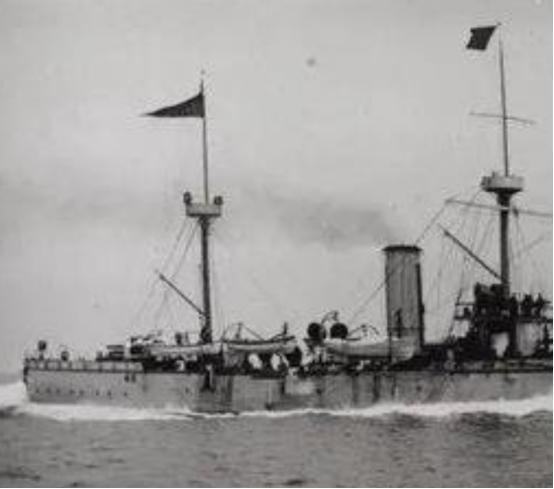

1886年的长崎事件,海军副提督、洋教员琅威理已经下令四艘战舰除去炮衣,调整炮位,随时准备毁灭长崎,可是李鸿章却意在大事化小小事化了,结果是日本赔付大清医药费52500日元,清朝赔付日本医药费15500日元,草草了事,北洋彻底失去了收拾日本海军的机会。 要聊长崎事件,得先说说北洋水师是怎么回事。19世纪80年代,清朝积贫积弱,列强虎视眈眈,海防成了大问题。李鸿章作为晚清重臣,扛起了洋务运动的大旗,决心打造一支现代化的海军。他看得很清楚,没一支像样的舰队,清朝在东亚就是个软柿子。于是,1881年,他咬牙花大价钱从德国买了两艘铁甲舰——“定远”号和“镇远”号。这俩大家伙排水量7340吨,装着230毫米克虏伯大炮,当时在亚洲那是顶级的存在。 有了这两艘主力舰,李鸿章趁热打铁,又陆续添置船只,到1886年,北洋水师已经有25艘战舰,4000多士兵,实力排世界第九。这支舰队不光是摆设,还真能唬人,李鸿章靠它在外交桌上多了不少底气。比如对朝鲜的宗主权,清朝能硬气地说上话,俄国、日本都得掂量掂量。可以说,那几年是北洋水师的巅峰,亚洲最强海军的名号可不是吹的。 舰队要强,光有船不行,人也得跟得上。李鸿章请了个洋教员——英国人琅威理,来当北洋水师的副提督。琅威理在英国皇家海军混过,带兵经验丰富,作风硬朗。他一上任,就把西式管理带了进来,纪律抓得死死的,训练也一丝不苟。北洋水师在他的调教下,战斗力提升不少,看着真有点现代化海军的样子。 但问题也来了。琅威理是军人出身,遇到事儿就想着军事解决,动不动要摆开架势干一仗。而李鸿章呢,更像个政客,凡事先算账,外交能搞定就绝不动武。这俩人思路完全不一样,平时还能凑合,可一到关键时刻,矛盾就炸了。长崎事件就是个最好的例子。 1886年夏天,北洋水师接到任务,去朝鲜海域晃一圈,震慑一下俄国,保住清朝对朝鲜的控制。任务挺顺利,完事儿后舰队得找个地方补给。当时中国港口条件差,大型战舰停不下来,指挥官一合计,干脆去日本的长崎港歇脚。8月1日,“定远”号、“镇远”号、“济远”号和“威远”号四艘战舰开进长崎港,气势汹汹,引得当地老百姓围观。 舰队停稳后,水兵们放假上岸放松。这帮人憋了那么久,上了岸难免有点放纵。8月13日,麻烦来了。一名水兵跟店主吵起来,动静闹大了,日本警察过来劝架,结果自己还挂了彩。提督丁汝昌怕事情闹大,下令水兵上岸不许带武器,想着低调点能平事儿。可没想到,8月15日,日本警察突然发难,几十号人围攻正在买东西的水兵,当场打死5个,伤了41个,日本那边也死了2人。 这下子捅了马蜂窝。消息传回舰队,琅威理坐不住了。他直接下令,四艘战舰除去炮衣,调整炮位,炮口对准长崎市区,摆出一副要开干的架势。按他的想法,这时候不给日本点颜色看看,北洋水师的威风往哪儿搁?再说,日本海军那会儿还不如北洋,真打起来,清朝未必吃亏。琅威理这招够狠,要是真开了炮,长崎估计得成一片废墟,日本海军也得被压下去好几年。 可就在这节骨眼上,李鸿章那边接到了急报。他一看情况,立马否了琅威理的计划。李鸿章心里有自己的算盘:清朝国力不行,跟日本硬碰硬风险太大,万一打输了,北洋水师这点家底就没了;再说,列强都在旁边看着,真打起来说不定引火上身,外交上更被动。他觉得,这事儿能谈就谈,能拖就拖,反正不能真动手。 于是,李鸿章派人跟日本谈判。双方你来我往,最后定了协议:日本赔清朝52500日元,算是医药费和赔偿;清朝也赔日本15500日元,给个台阶下。表面上看,这事儿就这么平了,炮没响,仗没打,皆大欢喜。可实际上呢?北洋水师的气势被按了下去,日本那边看明白了,清朝不敢真干。这次草草了事,直接让北洋错过了收拾日本海军的大好机会。 长崎事件之后,清朝内部对北洋水师的态度变了。朝廷觉得这支舰队花钱多、麻烦多,开始砍经费。从1886年到1894年,整整8年,北洋水师没添一艘新船,装备越来越老旧,水兵训练也跟不上。反过来,日本那边憋着一口气,拼命发展海军,买新船、学技术,实力蹭蹭往上涨。到了1894年甲午战争,北洋水师跟日本一交手,黄海海战打得稀里哗啦,几乎全军覆没。 李鸿章呢,因为战败签了《马关条约》,割地赔款,名声臭了大街,最后1901年病死。琅威理这边更早,早看透了清朝的窝囊样,甲午战争前就辞职回了英国。长崎事件成了北洋水师衰落的起点,清朝从这儿开始一步步滑向深渊。