为什么年轻人越来越能接受相亲了最近总听有人说“都一把年龄了再不找就更难了”“相亲嘛,经济条件合适、长相顺眼就行,凑活过呗”,这话听着扎心,却戳中了当代年轻人的婚恋现实。咱们先别急着批判“凑活论”,不如撕开表象看看背后的逻辑——

[浪]不是妥协,是对现实的清醒认知

曾几何时,年轻人把相亲视为“被催婚的妥协”,但现在越来越多人发现:爱情不是童话里的偶遇,而是需要主动经营的社交项目。

• 时间成本飙升:996工作制、通勤两小时、加班到深夜,年轻人的社交圈早就被压缩成“公司—家”两点一线。相亲本质是高效筛选资源的渠道,省去了无效暧昧的试探,直接摆上台面聊“核心需求”。

• 婚姻观的务实化:老一辈总说“感情可以培养”,但年轻人更懂:合适的经济基础+稳定的情绪价值,才是婚姻的地基。相亲时聊房车、聊收入、聊家庭,不是“物质”,而是提前规避“贫贱夫妻百事哀”的风险。

就像我一闺蜜说的:“我不是要找完美恋人,而是找个能和我一起还房贷、扛压力的战友。”这种清醒,恰恰是成熟的表现。

[浪]相亲不是终点,是筛选真爱的“过滤网”

有人说“相亲就是凑活过”,但换个角度看:相亲是把隐性要求显性化,避免恋爱后才发现三观撕裂。

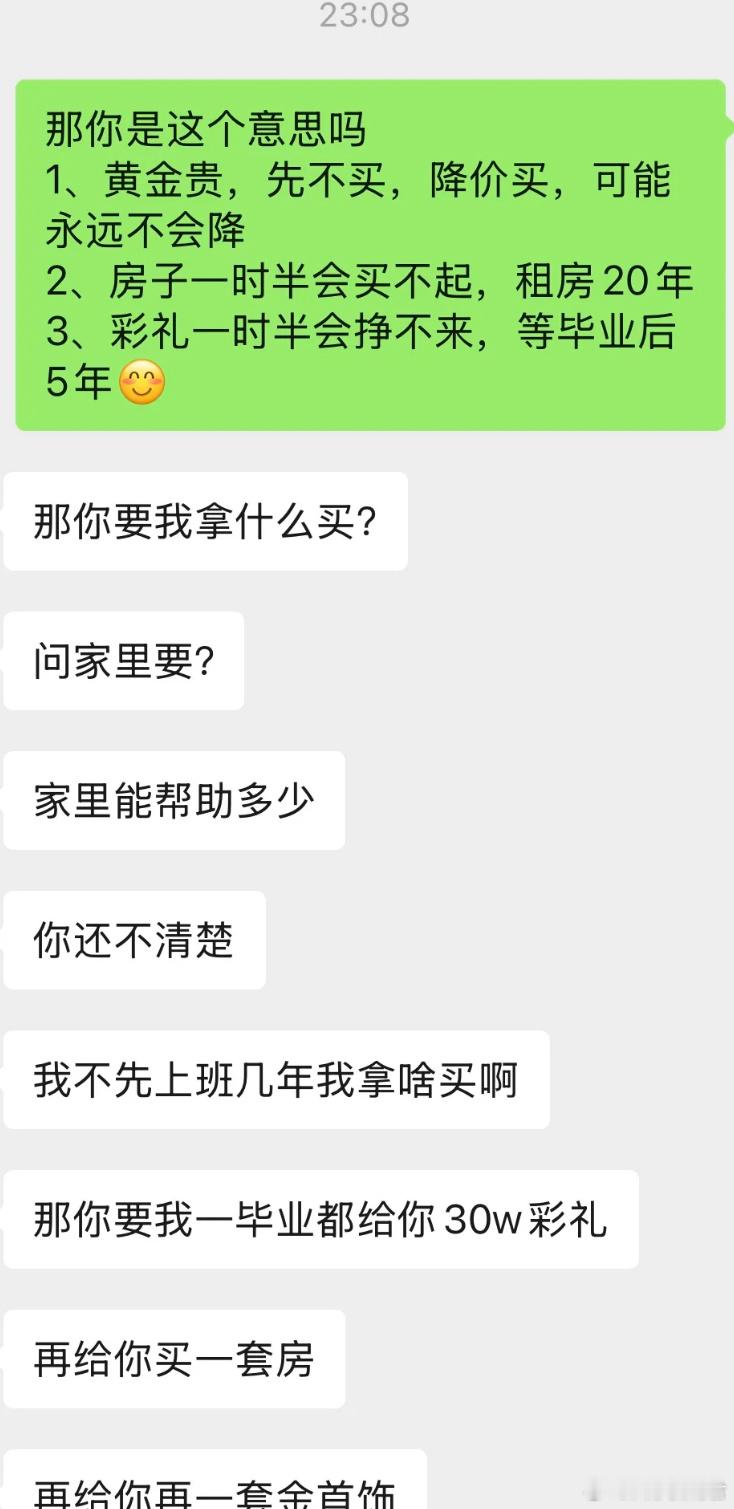

• 明码标价≠没感情:提前聊清楚“是否接受和父母同住”“生育计划”“消费观差异”,看似“功利”,实则是用理性规避感性冲动的代价。多少情侣谈了三年恋爱,结婚前却因彩礼谈崩,不就是因为前期回避了现实问题?

• 长相“看顺眼”背后的情绪价值:别小看“看顺眼”这三个字,它代表着基础的生理吸引和相处舒适度。相亲不是让你找个“惊为天人”的对象,而是在合理范围内锁定“让你放松、愿意沟通”的人。爱情可以后天培养,但“看不顺眼”的人,真的很难磨合。

[浪]年龄焦虑背后,是对“孤独终老”的恐惧

那句“再不找就更难了”,藏着当代年轻人最深的不安——我们害怕的不是晚婚,而是被时代抛下的孤独感。

• 社交模式的变迁:互联网让我们的“弱连接”变多(微信好友几千人,却没几个能聊心事),但“强连接”变少(儿时玩伴各奔东西,同学圈只剩点赞之交)。相亲某种程度上是对抗孤独的“自救”,寻找一个能陪自己对抗生活暴击的“合伙人”。

• 生育压力的前置:女性35岁被称为“生育警戒线”,男性也面临“立业后才能成家”的社会期待。年龄焦虑的本质,是对“人生进度条”的失控感。相亲看似是“被催”,实则是年轻人主动按下的“加速键”,试图在社会规训与自我需求间找平衡。

[浪]真正的清醒,是“凑活”与“不凑活”的边界感

接受相亲,不等于放弃对爱情的期待。聪明的年轻人早就明白:在“现实门槛”上不凑活,在“情感共鸣”上不将就。

• 拒绝“为了结婚而结婚”的敷衍:见过太多人因“年龄到了”随便找个人结婚,最后在鸡飞狗跳的婚姻里互相折磨。相亲的意义,是用理性筛选出“不排斥”的人,再用感性去培养“喜欢”。

• 爱情可以晚点到,但不能缺席:就像《剩者为王》里说的:“我努力工作,用心生活,就是为了遇见那个值得等待的人。”相亲是渠道,不是归宿;是开始,不是结局。

[浪]相亲不是答案,是与生活和解的勇气

年轻人接受相亲,不是向世俗低头,而是学会了在理想与现实间踩刹车——我们不再执着于“命中注定的浪漫”,却依然相信“双向选择的温暖”。

下次再有人说“相亲就是凑活”,不妨回一句:“我只是用最坦诚的方式,寻找那个能和我一起把‘凑活’过成‘讲究’的人。”

微博浪漫指南单身男女