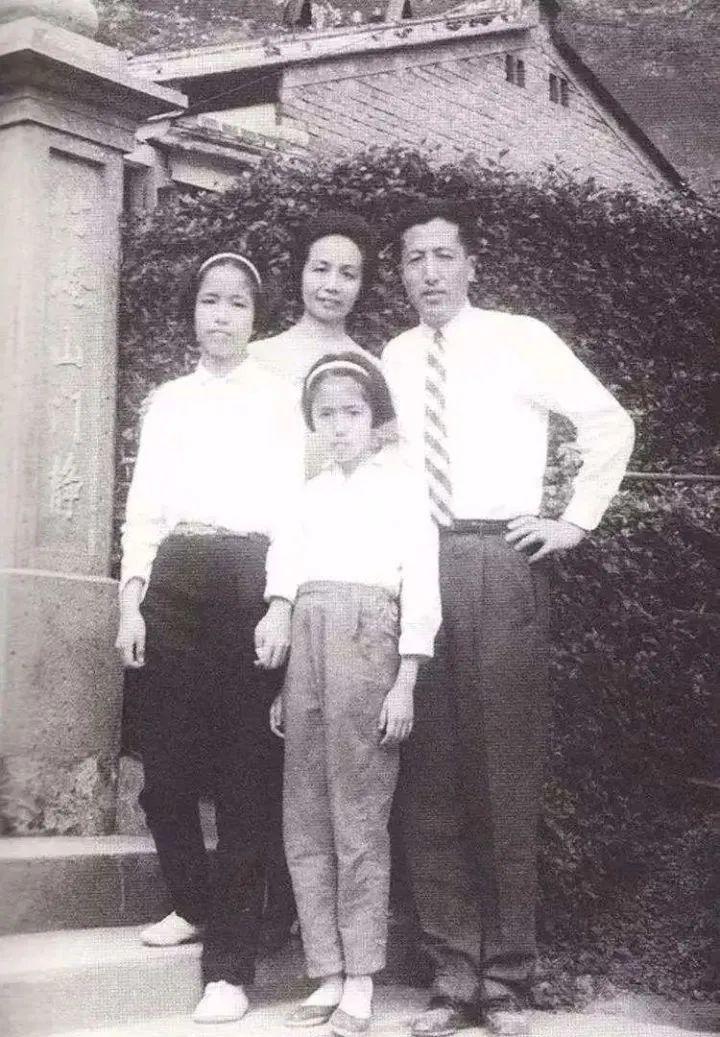

2024年,叶嘉莹以100岁高龄离世。她在95岁时,将3568万元积蓄捐赠给南开大学。令人意外的是,这位备受尊敬的女先生,一生都没享受过爱情的滋味。 2024年11月24日,叶嘉莹先生去世,享年百岁。五年前她将一生积蓄三千五百多万元捐给南开大学设立“迦陵基金”,只为让古典诗词能继续在年轻人心里扎根。 这位研究古典诗词的老学者,人们尊称她为“先生”,视她为“穿裙子的士”,是当之无愧的文化传灯人。但很少有人知道,这位把爱情诗词讲得那么透彻的学者,自己的生活里爱情的色彩却很淡。 她的婚姻不是两心相许,倒更像是因为善良和过意不去结下的缘分。当年在北京教书,有人介绍了赵东荪。男方对她很上心,追了好几年,甚至因为这事把秦皇岛的工作都丢了。 叶嘉莹本人其实没动心,但听说对方因为自己没了工作,心里很不安。后来赵东荪在南京找到事做,却说“不订婚就没心思工作”。 这份沉重的“人情债”,让叶嘉莹在家人普遍不看好的情况下,还是答应了。诗里写的心动,她自己还没怎么体会,就走进了婚姻。 婚后她就像那个年代多数传统女性一样,做起了妻子和母亲。丈夫工作调动,她就抱着还在吃奶的大女儿跟着去了台湾。可安稳日子没过多久,丈夫因为政治原因被抓进了监狱。 叶嘉莹带着嗷嗷待哺的女儿,竟然没个落脚的地方,只能暂时借住在丈夫姐姐家的走廊里,晚上在地上铺点东西睡,白天怕打扰人家,就抱着孩子在街上漫无目的地走。 那种寄人篱下、没着没落的滋味,几乎把她压垮。越是这种时候,古典诗词越成了她精神上的一个去处,让她能从中找到一点力量能够挺下去。 好不容易等到丈夫出狱,叶嘉莹以为苦日子总算要到头了,谁知后面的磨炼更深。监狱生活彻底改变了赵东荪,他脾气变得非常坏,看什么都不顺眼,工作也不稳定。 生活里的不顺心常常变成对妻子的抱怨、发火甚至动手。 这时候,叶嘉莹又生了第二个女儿,重男轻女的丈夫一看又是女儿,竟扭头就走,对病床上虚弱的妻子不闻不问。 叶嘉莹出院后,加上从北京过来投靠的父亲,一家五口人的生活担子全都压在了她一个人身上。 为了养家糊口,她同时在好几所大学兼课,那件打了补丁的长衫,成了她匆忙奔波在不同教室的身影标记。 在讲台上,她是学生眼中那个学识渊博、风度翩翩的叶先生;回到家,却要默默承受丈夫的坏脾气和生活的重压。 生活的担子太重,她也不是没想过解脱,可看看两个年幼的女儿,她也只能把苦水咽下去,咬牙坚持。 困境反而让她骨子里的韧劲更强了:“生活待我这般,我偏要活出个样来!”她把全部的精力都投入到教学和研究里,诗词不仅是她的工作,更是她对抗生活磋磨的一种方式,是心里的光亮。 1966年,叶嘉莹得到去美国讲学的机会,后来又辗转定居加拿大,她的学问在海外受到了广泛的尊敬和认可。 然而,她的丈夫似乎一直没有真正理解或者说欣赏妻子的事业和成就。直到很晚年,偶然看到叶嘉莹讲课的录像,才带着点惊讶问她:“这是你在讲课?下次我去听听好不好?” 这句迟来的支持与理解,也反映了他们之间几十年的隔阂。 日子渐渐平淡下来,但定居加拿大后,她视若珍宝的大女儿和女婿在一场车祸中双双去世。 白发人送黑发人的痛,让她几乎承受不住,强忍着巨大的悲伤处理完后事,她把所有的血泪都化作了笔下的文字,写下了十首《哭女诗》,一字一句都是痛。 女儿离世两年后,叶嘉莹看到国内大学招聘教师的信息,心里萌生了一个念头:回去,回到祖国去,把自己这一辈子的学问传下去。 她选择了南开大学,自此开始了在中国和加拿大之间奔波授课的晚年生活。她的课堂总是坐得满满当当,连过道里都挤满了从各地赶来听课的人,她的足迹也遍布北大、复旦等几十所高校,把古典诗词的美好,带给了更多的年轻人。 或许正是因为亲身经历了世上那么多的忧患和不如意,叶嘉莹才更深刻地体会到文化传承的意义和力量。 晚年捐出毕生积蓄,可以说是她对这片给了她归属感的土地、对滋养了她一生的中华文化,最真切、最厚重的回馈。 她这一生,用世俗的眼光看确实算不上“好命”,充满了漂泊、辛劳和常人难以想象的伤痛。 但她从未被生活压垮,手里始终握着诗词这盏灯,在人生的风雨里一步一步走得沉稳而坚定,最终活出了自己的价值和光彩。 她的经历也让人看到,即使生活给了再多磨难,只要心里有份寄托和坚持,人依然可以活得很有力量,很充实。 来源:2024-11-26-《读者》杂志官方头条号