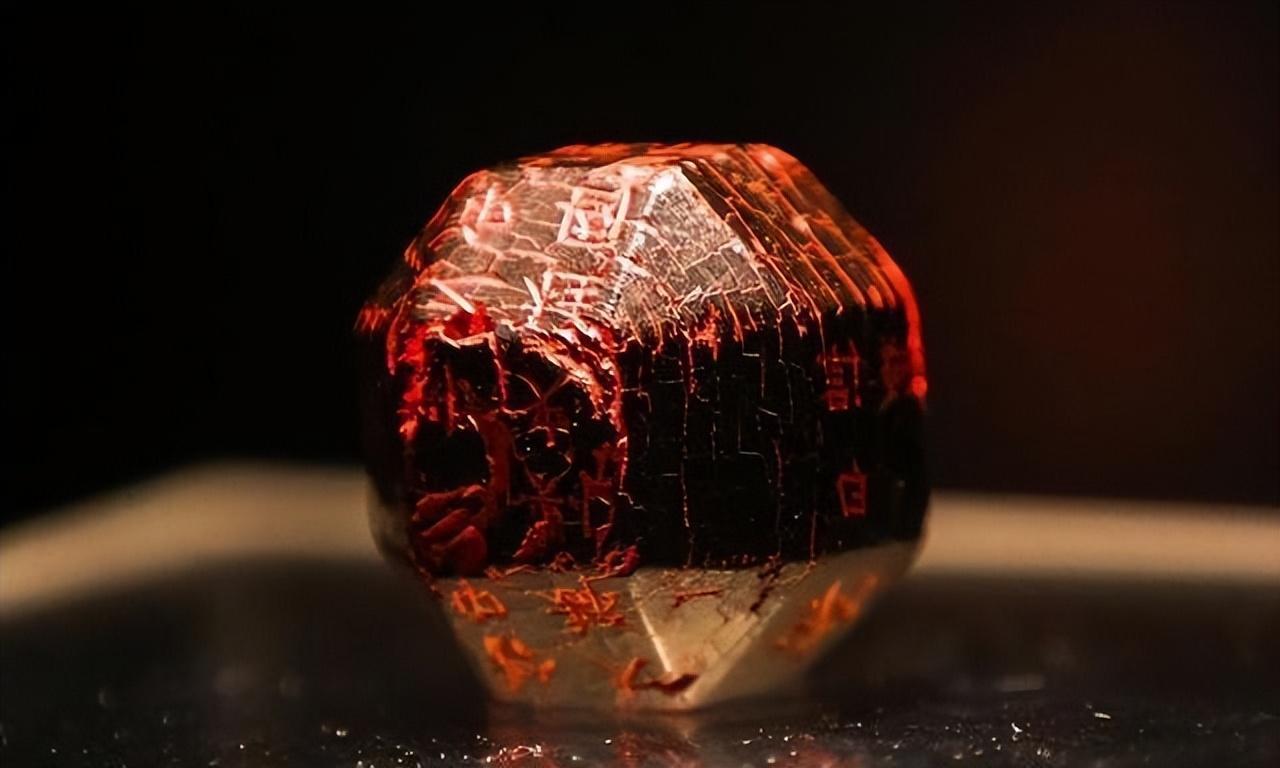

1981年,陕西一名中学生在回家路上捡到了一块“黑炭”,主动将其上交给了国家。然而,专家们当时并没有在意,只是随意地将这块“黑炭”放置在一个角落里。谁也没想到,这块被忽视的“黑炭”竟然是世界上独一无二的珍品,直到多年后才被人们发现。 1991年,陕西省的考古专家王翰章到旬阳县博物馆进行业务交流,他大概也没想到自己会在那里碰到一件埋藏了十年的国宝。 当时在博物馆一个角落里堆放着一些杂物,其中有件黑乎乎的东西引起了王翰章的注意。这东西没有标签,也没有任何说明,看上去就像块普通的煤精石。 但多年的考古经验让他没有轻易走开,他走上前去仔细观察,擦掉表面的灰尘后,几个古朴的篆字显露出来——“大都督印”、“大司马印”。 王翰章心头猛地一震,这些可不是寻常文字,它们指向的是古代极高的官阶。 随后的鉴定和研究结果让人十分惊喜,这是一块极为难得的煤精,经过巧妙构思和精湛雕工,制成了一枚可以多面使用的印章。 更让人称奇的是,印章的主人竟然是南北朝时期那位权势显赫、声名远播的大将军独孤信。 这枚印章足有二十六个印面,刻有“大都督印”、“大司马印”等十四种不同的官职印文和私人用印文字,是目前仅见的孤品。 独孤信这个人在中国历史上很有分量,他是西魏和北周两朝的开国功臣,战功累累。同时,他的三个女儿分别成了北周、隋、唐三个朝代的皇后或皇太后,他也因此得了个“三朝国丈”的名号。 这枚集合了他众多身份的多面印,仿佛是他一生戎马、位极人臣却又在政治风波中结局悲凉的写照。对于研究那个时代的官制、军制以及印章艺术,是不可多得的实物证据。 这样一件重器,怎么会在县博物馆的角落里默默躺了十年之久呢? 这还得从十年前说起,1981年,旬阳县有个叫宋青的十五岁中学生,一天放学回家的路上,他在旬河边玩水,脚下无意中踢到了一个硬东西。 他捡起来一看,是块鹅卵石大小的黑色“石头”,摸上去滑溜溜的,颜色里还透着点红,上面好像还刻着字。少年心里犯嘀咕,“煤炭上也能刻字?”他觉得这东西不一般,就顺手带回了家。 第二天,宋青把这块“黑炭”交给了学校的老师,老师也觉得挺新鲜,就建议他送到县里的博物馆去。博物馆的工作人员接收了这件东西,做了简单的登记。 那时候民间送来的物件多是寻常之物,这块“黑炭”并没有引起特别的重视,随后就被收进了库房。当时的宋青因为上交“文物”,得到了几本笔记本和几颗糖果作为奖励。 谁也没能预料到,这一放就是整整十年,十年时间里,这枚未来的国宝就在库房里无人问津。期间博物馆进行内部整理,它甚至被当作来路不明的杂物,随意堆放在了展厅的角落里。 直到1991年,王翰章凭借着扎实的专业功底和敏锐的职业眼光,终于让这枚沉睡的印章验明正身,结束了它长达十年的沉寂。 从一个少年在河边不经意的一脚,到库房角落里漫长的十年遗忘,再到专家的慧眼识别,独孤信煤精组印的发现过程本身,就带着几分曲折和偶然。 如今它作为陕西历史博物馆的镇馆之宝之一,安静地陈列在展柜中,不仅诉说着千年前那位风云人物的传奇经历,也印证了这段关于发现与等待的不凡故事。 当年那个捡到宝物的少年宋青,也因为这次无心的善举得到了一份文物保护荣誉证书。 来源:2023-02-02·昌邑市广播电视台