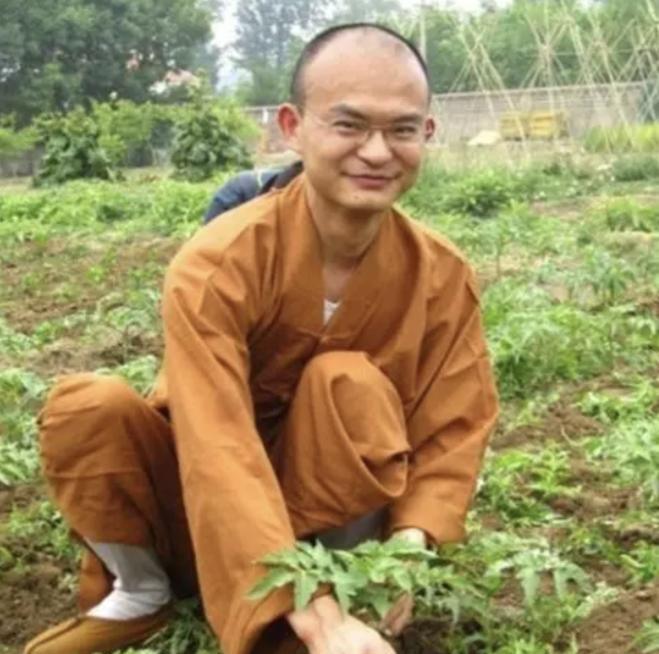

2008年,80后清华博士辞掉了年薪百万的工作,执意出家当和尚,父母下跪都无法令他动容,16年后,网友直呼:“真恐怖!” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 2008年,一个消息如惊雷般炸响:80后清华大学博士张清光放弃年薪百万的高薪工作,执意剃度出家为僧,他的父母跪地苦劝,声泪俱下,却未能动摇他的决心。 张清光出生于河南商丘一个贫寒的农村家庭,上世纪80年代,读书是许多农村孩子改变命运的唯一出路。 他的家境艰难,父母靠种地维生,家中三个孩子,哥哥和妹妹因经济拮据早早辍学,将全部希望寄托在学习出色的张清光身上,他没有辜负这份期待,从小勤奋刻苦,成绩名列前茅。 高考时,他以优异成绩考入西安交通大学物理系,村里摆下20桌流水席,乡亲们奔走相告,称张家“祖坟冒青烟”。 大学期间,他年年拿奖学金,生活里除了学习还是学习,大四时更被保送清华大学硕博连读,目标是成为一名科学家,为国家争光。 然而进入清华园后,一切悄然改变,研究生阶段的科研生活与本科的考试模式截然不同,整日埋首实验室,面对枯燥的数据计算和模型推演,张清光的头发大把掉落,压力如影随形。 同门师兄弟讨论着毕业后的百万年薪,他却感到内心空虚,一次连续熬夜三天的实验中,他盯着试管里冒泡的液体,突然觉得人生如这试管,热闹却毫无意义,科研的重复与职场的世俗让他开始质疑:这真的是自己想要的生活吗? 迷茫中,张清光偶然走进海淀图书城,翻开一本《金刚经》,佛经中对人生与意义的阐释如醍醐灌顶,让他第一次感到内心的触动,从此,他常驻清华图书馆的宗教书架,沉浸于佛学,甚至疏远了女友和实验室。 龙泉寺成为他频繁造访之地,与法师的交流让他逐渐找到精神归属,2007年,在博士论文答辩前夜,他拨通家里的电话,平静却坚定地说:“我要出家。”电话那头,母亲哭得喘不过气,父亲连夜借钱买票,赶往北京。 在北京西站,父母见到剃了光头、身披僧袍的儿子,几乎认不出来,年迈的父母“扑通”跪下,泪流满面,求他回头,围观者议论纷纷,有人指责他不孝,有人感叹他看破红尘。 张清光搀起父母,轻声说:“我现在心里踏实。”这句简单的话,透着不可动摇的决心,学校里,教授痛惜“国家白培养了人才”,同学私下说他“读书读傻了”,可张清光心意已决,放弃唾手可得的铁饭碗,正式在龙泉寺剃度,法号贤清。 自2008年起,张清光在龙泉寺开启了16年的修行生涯,寺庙坐落于北京郊外的山林间,古树参天,晨钟暮鼓,宁静而庄严,他每日清晨诵经打坐,潜心研习佛经,参悟禅宗之道。 不仅如此,他还将物理学知识融入佛法讲解,用平板为年轻僧人讲授量子物理,偶尔画出复杂图表,令香客啧啧称奇,在他的努力下,龙泉寺逐渐成为全国知名的佛学研究与修行之地。 他组织禅修音乐会、书法展,开展慈善活动,为贫困地区提供教育和医疗援助,每当游客慕名前来,他深入浅出地讲解佛教义理,让深奥的哲学变得通俗易懂。 张清光的父母最初无法接受儿子的选择,多次前往寺庙劝说,甚至悲痛欲绝,但渐渐地,他们发现儿子脸上多了久违的笑容,气色也比从前更好。 父亲醉酒后对乡亲说:“总比轻生强,活着开心就好。”母亲虽仍心疼,却也不再强求,家人的态度从抗拒转为理解,彼此关系慢慢和解。 16年后,网友翻出当年的新闻,评论区热闹非凡,有人认为张清光浪费教育资源,是对父母的不孝;有人却羡慕他敢于抛弃世俗,追求内心平静。 一位中年网友半开玩笑地说:“要是我当年也这么豁得出去……”话未说完,便被生活琐事拉回现实,张清光的故事如一面镜子,映出现代人对意义与压力的普遍焦虑,有人称之为“恐怖”,或许是因为这种彻底的割舍超出了常人的勇气与想象。 16年的光阴,张清光用行动证明了自己的选择,他放弃了世俗的成功,却在简朴的僧侣生活中找到安宁与充实。 他的故事让人思考:当世俗的期待与内心的呼唤发生冲突时,我们该如何抉择?或许,正如他所展现的,忠于自我、不悔选择,才是人生真正的意义所在。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:中国侨网——《那个在龙泉寺出家的北大数学天才下山了》