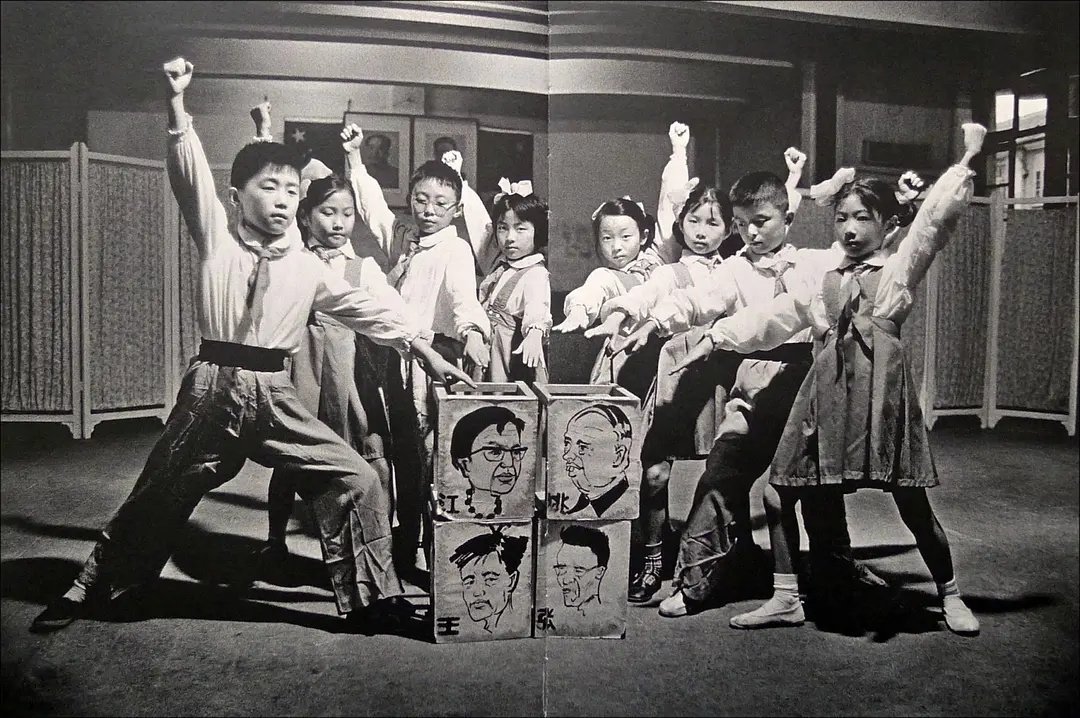

1968年“国歌之父”田汉被永久开除党籍,还死在了监狱中,享年70岁,大家都说他是含冤而死,而他的妻子得知他去世的消息后,却说他是有福气的人,这是为何? 田汉,1898年3月12日生在湖南长沙县果园镇,原名田寿昌,小名叫和儿。他家境贫寒,但从小就泡在戏曲文化的氛围里,5-6岁就跟着叔叔跑十几里山路去看湘剧和影子戏,那些唱腔和表演在他心里扎了根。13岁那年,他读了折子戏《三娘教子》,自己动手改编成《新教子》,还登上了《长沙日报》,小小年纪就露了头角。 1912年,田汉考进长沙师范学校,碰上了名师徐特立。他不仅学知识,还搞戏剧演出,组织同学演戏,攒了不少经验。1916年,他跟着舅舅易象去了日本,先学海军,后来转到东京高等师范学校读教育学。在那儿,他接触到西方戏剧,迷上了易卜生和莎士比亚,心想将来要当“中国的易卜生”。留学时,他还认识了郭沫若、左舜生、张资平等朋友,大家一起聊文学、聊艺术,志气不小。 1919年,田汉在东京加入了李大钊搞的少年中国学会,开始写诗、写评论,投身新文化运动。1920年,他发表了剧本《梵峨林与蔷薇》和《咖啡店之一夜》,风格挺新颖。1921年,他跟郭沫若、成仿吾、郁达夫等人创立了创造社,推新文学。1922年回国后,他在上海中华书局做编辑,和第一任妻子易漱瑜办《南国月刊》,发表了不少剧作和评论。1924年,他又搞了个《南国半月刊》,写了独幕剧《获虎之夜》,在上海学校里火了一把。 之后几年,田汉在长沙第一师范、上海大学、大夏大学教书,传播新文化。1926年,他和唐槐秋弄了个南国电影剧社,想拍电影《到民间去》,虽然没拍成,但看出他对电影也感兴趣。1927年,他在上海艺术大学当文学科主任,后来还当了校长,写了《苏州夜话》、《名优之死》等话剧。1928年,他跟徐悲鸿、欧阳予倩创办南国艺术学院,建了个南国社,继续搞戏剧教育和创作。 20世纪20-30年代,田汉创作特别猛,话剧、电影剧本、歌词都写。1934年,他给电影《风云儿女》写了《义勇军进行曲》的歌词,这首歌后来成了国歌。那时候正值抗战,歌词喊出了“起来!不愿做奴隶的人们”,一下子点燃了大家的斗志,成了民族精神的象征。田汉也因为这首歌,被后人称为“国歌之父”。 田汉的晚年却完全是另一番景象。1966年,文化大革命来了,他被扣上“反动学术权威”的帽子,挨批斗。他的作品被说成是“毒草”,人也被整得够呛。1968年,情况更糟,他被永久开除党籍,关进了监狱。监狱里条件差得要命,每天就吃点稀粥和窝头,身体和精神都受尽折磨。可即便这样,田汉也没完全垮掉,有人说他还在狱里低声哼《义勇军进行曲》,心里还装着国家。 1968年12月10日,田汉在狱中去世,70岁。很多人听说后都觉得他死得太冤了,毕竟他为国家文化做了那么多贡献,却落得这么个下场。他的遭遇让人唏嘘,也成了那个时代无数知识分子命运的缩影。 田汉去世的消息传到妻子安娥那儿已经是1975年,比他去世晚了好几年。她听到后没哭天喊地,反而说了句:“他是有福气的。”这话听起来怪怪的,毕竟田汉受了那么多苦,怎么还能叫有福气? 安娥的想法其实挺特别。她觉得,田汉虽然晚年受尽磨难,但他的艺术成就不是谁都能抹掉的。《义勇军进行曲》成了国歌,几十年过去还在传唱,激励了一代又一代人。他用自己的才华留下了永不磨灭的东西,这不就是最大的福气吗?比起那些默默无闻的人,田汉的名字和作品能载入史册,安娥觉得这比个人得失重要多了。她不是不心疼丈夫,而是看得更远,把他的精神价值放到了第一位。 田汉去世十年后的1978年,他终于被平反昭雪,名誉恢复了。1979年,北京开了追悼会,文艺界的人和普通老百姓都来送他。平反后,他的剧作又能上台了,像《关汉卿》、《文成公主》这些作品,剧团争着演,观众也爱看。《义勇军进行曲》作为国歌,每次升旗、开大会时响起,大家听着还是热血沸腾。 后来还成立了田汉基金会,专门研究和推广他的成就,办研讨会、出书,还资助年轻艺术家。他的故事也被拍成了电影,比如1999年的《国歌》和2009年的《建国大业》,让更多人知道这位“国歌之父”。学校里也开始教田汉的作品,学生通过他的剧本和诗歌,了解中国现代文学和戏剧是怎么发展起来的。 安娥晚年常一个人待着,望着窗外,心里清楚,田汉虽然走了,但他用艺术影响了一个时代。他的精神和作品没白费,活在了无数人心里。