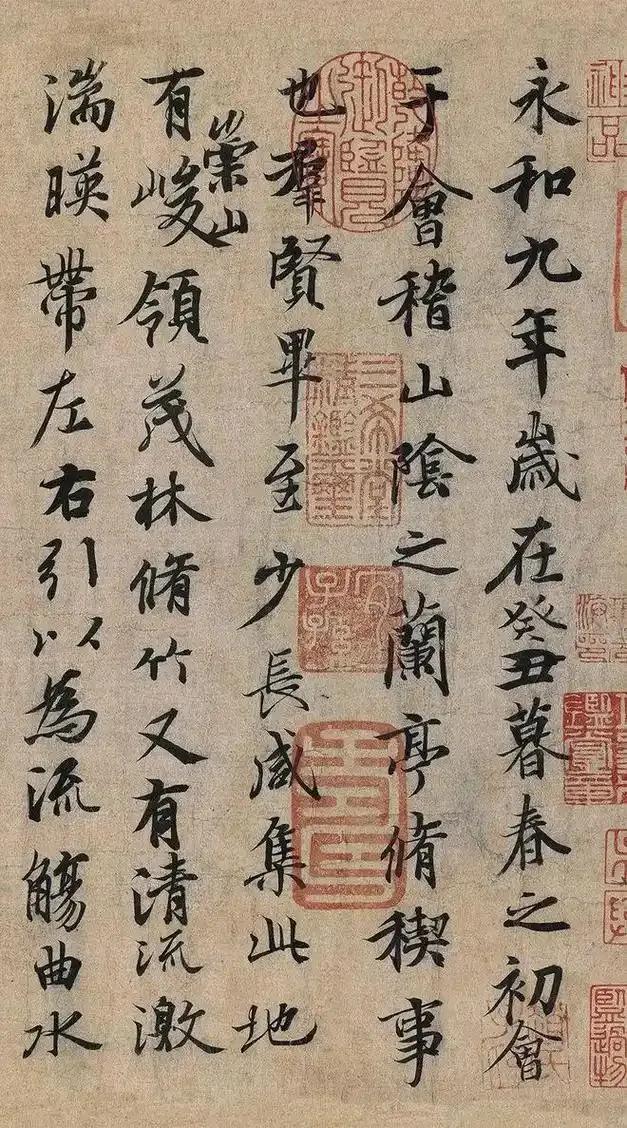

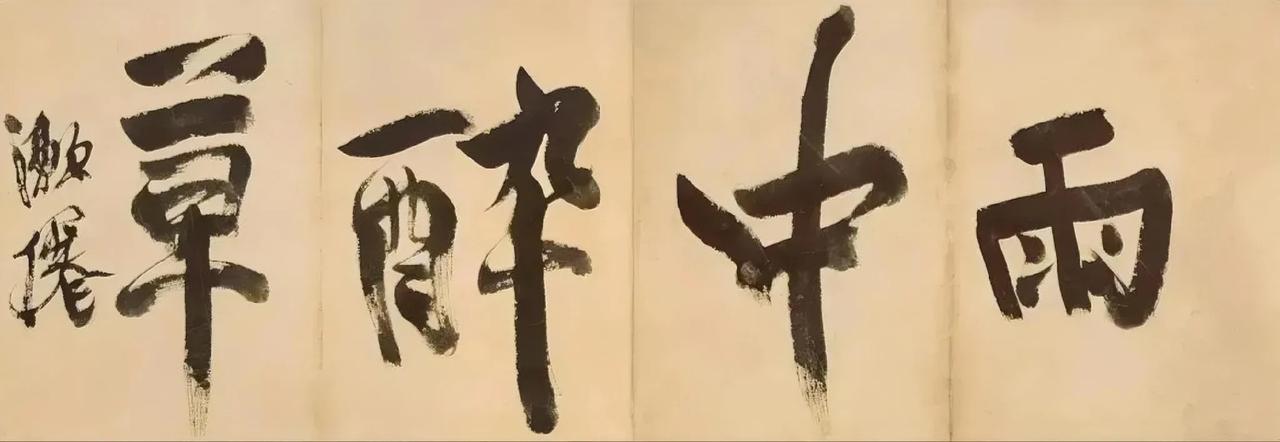

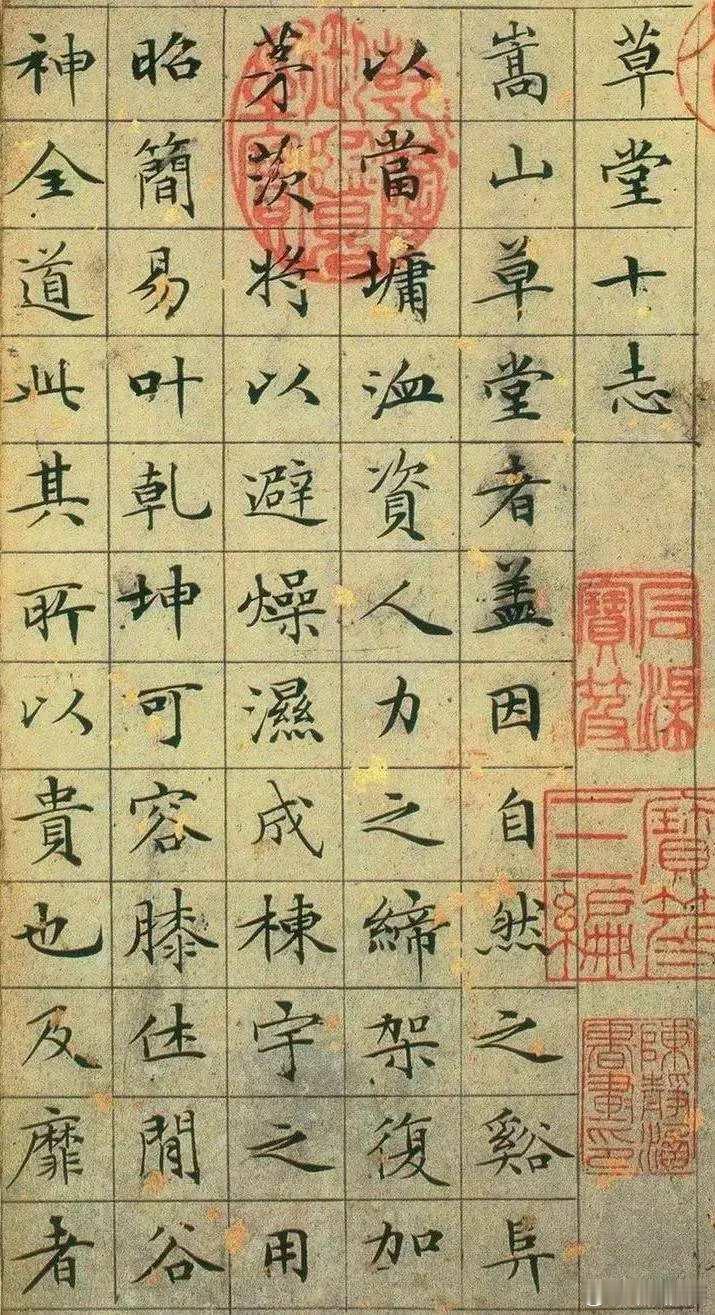

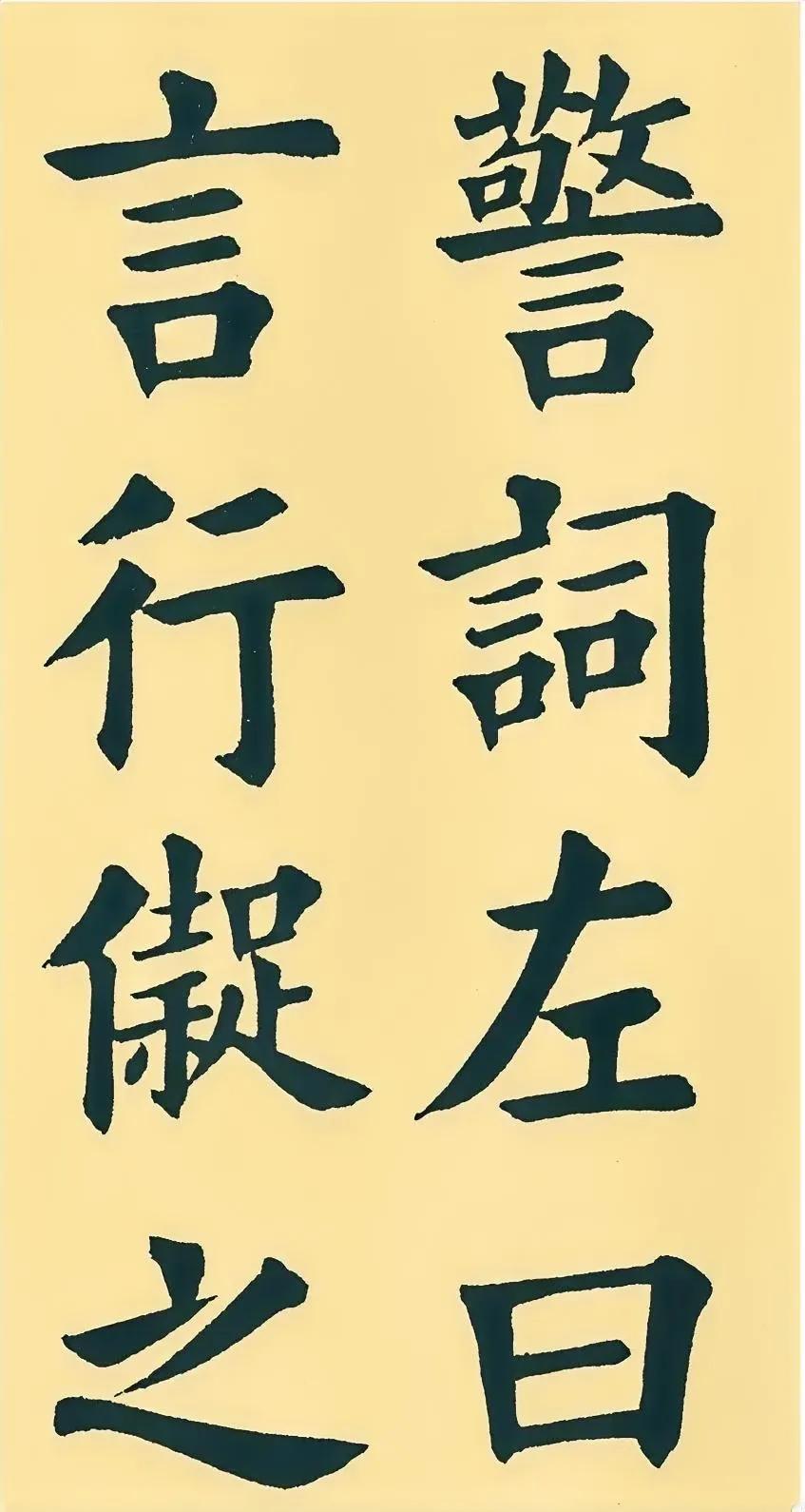

张樾丞出身贫寒,从小就展现出了惊人的篆刻天赋,14岁那年,他只身一人从河北来到北平,拜入琉璃厂益元斋刻字铺学艺,小伙子一学就是几年,不仅掌握了各种篆刻技法,还总结出了自己的心得。 18岁那年的张樾丞,一声招呼都没打就自立门户了!就在琉璃厂开了家叫“同古堂”的字号,别看他年纪不大,刀下功夫可一点都不含糊,特别是铜刻技艺,更是炉火纯青,连宣统皇帝的八枚铜印都出自他手,成了后来鉴定流落在外清宫旧藏字画真伪的重要凭证。 张樾丞的名气很快就传遍了京城,康有为、徐世昌等显贵争相请他刻印,连鲁迅先生都慕名登门求印,可把张大师给乐坏了,忙活几天,一口气刻了十几方送给鲁迅,两人从此结下了深厚的革命情谊。 就这样,张樾丞靠着一双妙手,混出了不小的名堂,谁知道风云突变,新中国成立在即,周恩来总理把刻制国玺的重任交给了他!看到周总理亲笔签发的委任状,这位“铜刻圣手”激动得差点没晕过去。 接了这个国之重器的活儿,张樾丞感到压力山大,他深知印章的重要性,马虎不得,为了选出最合适的字体,他翻遍了各种古籍,先后设计了篆书、宋篆、汉篆、秦篆这四种样式,力求选出最能彰显新中国气象的字体。 功夫不负有心人,经过反复斟酌,老帅最终拍板决定启用宋体,用他的话说,这字体朴实大方,跟咱新政府一心为人民谋幸福的宗旨很契合,张樾丞听了直叫好,他太佩服主席的眼光了! 接下来,张樾丞就全身心地投入到了制印的工作中,别看他年过花甲,干起活来却一点不含糊,选料、打磨、刻印、修边,他事必躬亲,每个环节都精益求精,生怕有半点疏漏。 就拿选料来说,普通印章随便找块石头就成,可国玺不一样,必须选最好的石料,张樾丞几乎跑遍了京郊所有的石料场,终于找到了一块品相极佳的白口铜,重达数十斤,用它来铸就国玺,够格! 敲定材料后,这位老艺术家就开始了刻工,十几平方厘米的印面,足足刻了十多天!过程中,他一丝不苟,每个笔画都反复推敲,直到完美无缺才罢休。 刻制期间,张樾丞吃住都在作坊,生怕耽误工期,刻印之余,他还想着如何防范有人仿制,灵机一动,决定在印章四角采用“留边”工艺,既能防伪,又不破坏印面平整,这可是国玺防盗的独门秘技! 就这样,张樾丞废寝忘食地工作了半月有余,终于在开国大典前夕呈上了这方凝聚了他毕生心血的印章,获得了中央领导的一致好评,面对大家的称赞,老人家却连连摆手,一再推辞,连酬劳都不肯收。 在他看来,能为新中国诞生贡献绵薄之力,本就是无上光荣,岂能计较个人得失?这种淡泊名利、甘为国家鞠躬尽瘁的品格,正是张樾丞的可贵之处。 对了,刻制开国大印其实是张樾丞生平最重要的成就,但他生前却鲜少提及此事,即便在特殊年代受到不公正对待,他也从未声张,直到去世很久之后,人们才知晓这位老艺术家当年立下的不世之功。 令人感叹的是,就在张樾丞为传承民族文化殚精竭虑的时候,一场突如其来的疾病却悄然降临,1961年,这位德高望重的篆刻泰斗与世长辞,享年78岁。 噩耗传来,举国上下无不为之动容,学生们含泪送别了他们敬爱的导师,普通百姓也自发来到灵堂前,向这位平民艺术家致以最崇高的敬意。 张樾丞虽然离开了人世,但他的艺术成就和崇高精神,却永远铭刻在了后人的心中,尤其是他为新中国诞生刻制的那枚开国大印,更是成为了见证这个伟大时代的永恒之作。