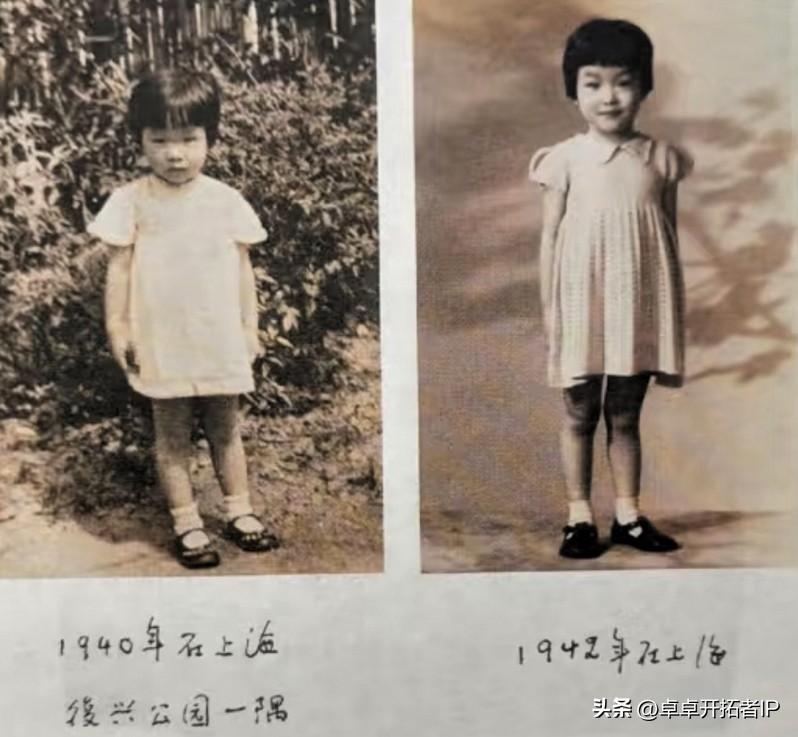

钱钟书女儿,钱瑗,去世前,特意交代:我不想留骨灰在世上。 而她的学生们为了感恩钱瑗的恩情,把她的骨灰埋在了北师大的一棵松树下面。 快90岁高龄的杨绛每每想女儿了,都会去树底下坐一坐,陪女儿“说说话”。 这话从钱瑗嘴里说出来,听着洒脱,可当娘的心里啥滋味? 杨绛那会儿都快90岁了,腿脚不利索,还一趟趟往树底下挪,就为了离闺女近点。 都说母女连心,哪怕人走了,这牵挂也断不了。 钱瑗小名圆圆 1937年生在英国牛津,跟着父母在国外吃了几年苦,回国后家里全是书,从小就泡在字堆里,聪明得跟个小书虫似的,难怪钱钟书说她是“读书种子”。 1955年考进北师大俄语系,后来又教英语,这老师当得那叫一个不一样。 别的老师讲语法像念咒语,她能把枯燥的句子掰扯得明明白白 学生听得入神不说,作业本上还总能看见她写的小鼓励——“这个句子漂亮”“下次注意时态”,就跟唠家常似的,学生跟她亲得很,哪儿像师生,分明是朋友。 可她这辈子,顺心事没多少。29岁嫁给大学同学王德一,刚过上两年甜日子,“文革”来了,丈夫受不了压力走了,剩她一个人扛着。 后来杨绛看她孤单,介绍了带着俩孩子的杨伟成,她也不嫌弃,当后妈不容易,可她愣是把日子过得有模有样。 谁能想到,刚安稳几年,59岁那年查出脊椎癌,躺在病床上还念叨着教材没写完,你说这人多要强? 临终前说不想留骨灰,估计是觉得人走就走了,别留个匣子让人记挂。 可学生们舍不得啊!跟着钱老师这么多年,上课风趣,下课聊人生,早把她当成心里的一盏灯。 他们偷偷把骨灰埋在图书馆旁的松树底下——那地儿钱瑗每天上课都路过,就当老师还跟以前一样,踩着树影来给学生讲课呢。 杨绛知道后没反对,反而常去树下坐。老树皮蹭着她的拐杖,松针落在她肩头,她就那么静静地坐着,有时候摸摸树干,像是在摸女儿的手。 学生们远远看着,心里都明白,这老太太把思念全藏在树底下了。 当年钱钟书住院,她怕老头子伤心,模仿钱瑗的笔迹写信,手抖得握不住笔,还硬撑着写“一切都好” 直到瞒不住了,钱钟书就说一句“你最苦”,仨人之间的情,重得像块石头。 钱瑗走后一年,钱钟书也跟着去了,就剩杨绛一个人。 换作别人早垮了,可她偏不,都90多了,还整天埋在书堆里,整理钱钟书的遗稿,把散落的书稿一本本钉好,接着女儿没做完的研究往下干。 2003年写《我们仨》,字里行间全是眼泪,可她不煽情,就那么平平常常地写,反而让人看一次哭一次。 北师大那棵松树如今还在呢,树干粗了,枝叶密了,路过的学生都知道树下埋着钱瑗老师。 有时候看见有老太太坐着,就知道是杨绛先生来了。她不说啥,就那么坐着,风一吹,松针沙沙响,像是钱瑗在跟她唠嗑。 你说这人啊,生死相隔又咋样?心里装着的人,永远都在。 杨绛活到105岁,走的时候安安静静的,去跟爷俩团圆了。 她这辈子送走两个最亲的人,自己却像棵老松树,风里雨里都挺着。 都说人生无常,可在这无常里,她把思念酿成了书,把牵挂种成了树,让后来人知道,有些情,经得起生死,熬得过岁月。 现在路过那棵松树,总有人停下脚步。有人想起钱瑗老师的课,有人想起杨绛先生的背影,还有人想起自己心里藏着的那些人。 骨灰埋在哪儿不重要,重要的是,总有人记得你来过,念着你说过的话,想着你笑过的样子——这,不就是活着的另一种样子吗? 对此,大家怎么看呢?你们有过类似的经历吗?欢迎评论区留言哦 别忘了点赞关注,我们评论区见!