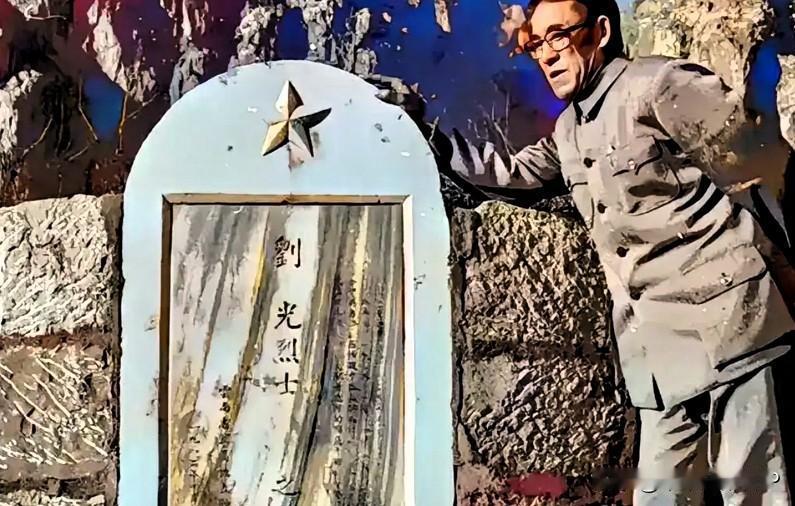

1987年,刘斌司令员来到麻栗坡烈士陵园,看望自己的两个儿子。 您看照片里这位老人,戴着老花镜,中山装洗得干干净净,腰板有点弯了,可脸上那股子硬朗的军人气质还在。 他站在儿子的墓前,手往石碑上一放,石碑冰凉,可他掌心的温度,怕是能焐化这几十年的风雨。 这时候啊,他哪儿像个指挥千军万马的司令员,分明就是个普普通通的老父亲,想跟儿子说说话,却只能摸摸这冷冰冰的石头。 当年他家六口人,俩儿俩女加老两口,五个都上了对越自卫反击战的战场。 他作为东线战场的司令员,没把儿子往后方藏,反倒把大儿子刘光塞进了最危险的侦察连。 侦察连是干啥的?那是刀尖上的刀尖,天天在敌人眼皮子底下打转,稍有不慎就回不来了。 结果大儿子真就牺牲了,领导看他家里就剩二儿子了,想调回来给他留个后,换作是咱普通老百姓,怕是得跪下来感谢组织,可他呢? 大手一挥:“战场上的兵没有高低,我的儿子也不能搞特殊!” 二儿子刘明后来也牺牲了,消息传来那阵子,听说他整个人像被抽了筋骨,在床上躺了三天三夜。 可等他稍微缓过来点,对着老伴儿说的第一句话是:“咱儿子是为国家死的,值了。 男子汉嘛,就得把热血洒在疆场上。”您说这话得咬碎多少颗牙才能说出来?哪个当爹的不疼自己的娃?可他心里头装的,是比小家更大的家国啊。 现在好多人可能想不明白,为啥非得让自己的孩子往最危险的地儿冲?您看看当年的战场就知道了。 对越自卫反击战打了十年,多少年轻的战士埋骨他乡,他们背后哪个不是爹娘的心头肉? 可刘斌作为司令员,自己带头把孩子送上前线,这不是狠心,是他心里头清楚:要是没人去扛枪,身后的老百姓就得遭殃。 他自己穿着军装,就得给所有军人做个榜样——咱当兵的,就得把命拴在国家上,没别的退路。 再看他老伴儿,一个女人家,五个孩子四个上战场,这得多大的胆子? 听说二儿子牺牲后,老太太偷偷哭坏了好几条手帕,可在人前从来没掉过眼泪。 她知道,老头子是司令员,自己要是垮了,更没人撑得住这个家。那时候的军人家庭,哪有啥“特殊照顾”,有的只是“比普通人多一份牺牲”的觉悟。 现在咱们去烈士陵园,看到的是整整齐齐的墓碑,可每个墓碑后面都是一个破碎的家庭。 刘斌家俩儿子埋在这儿,他自己退休后还经常来守着,跟新兵蛋子讲当年的故事。 有人说他傻,说他狠,可反过来想想,要是当官的都把孩子往安全的地儿送,让老百姓的孩子去冲锋陷阵,那仗还能打赢吗?就冲他这份“大公无私”,就值得所有人竖大拇指。 这些年总有人说“英雄不该被忘记”,可怎么记?看看刘斌家就知道了。 满门忠烈不是嘴上说说,是拿实实在在的骨肉亲情换回来的。他两个儿子牺牲时多大?大儿子23岁,二儿子22岁,搁现在还是大学生呢,可他们把命留在了战场上。 现在的年轻人可能没法体会那种“国家需要,我就得上”的劲头,但看看老司令员的做法,就该知道啥叫“军人的担当”。 有人可能会问:“他后悔过吗?”您看他抚摸石碑时那眼神,后悔肯定有,毕竟是亲骨肉啊。 可他更清楚,军人的字典里没有“后退”二字。就像他对老伴儿说的“男子汉热血洒疆场”,这话既是说给儿子听的,也是说给自己听的——既然穿了这身军装,就得把国家的事儿摆在前头,个人的得失,都得往后靠。 现在咱们过上好日子了,可不能忘了这些把热血洒在边疆的英雄。刘斌司令员一家,就是万千军人家庭的缩影。 他们用牺牲告诉咱们:和平不是天上掉下来的,是有人拿命给咱们守着。下次去烈士陵园,别忘了在这些墓碑前多站一会儿,想想当年他们是怎么舍了小家为大家的。 对此,大家怎么看呢?你们有过类似的经历吗?欢迎评论区留言哦!别忘了点赞关注,我们评论区见!