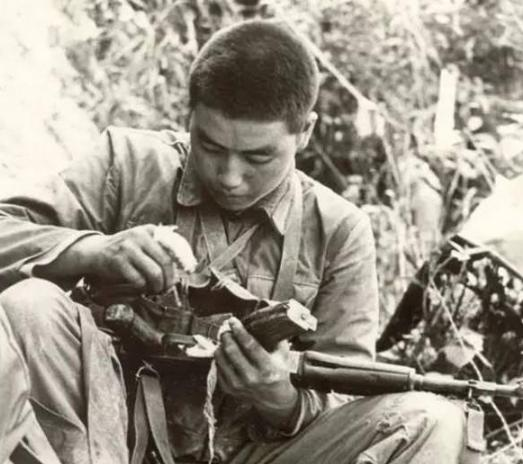

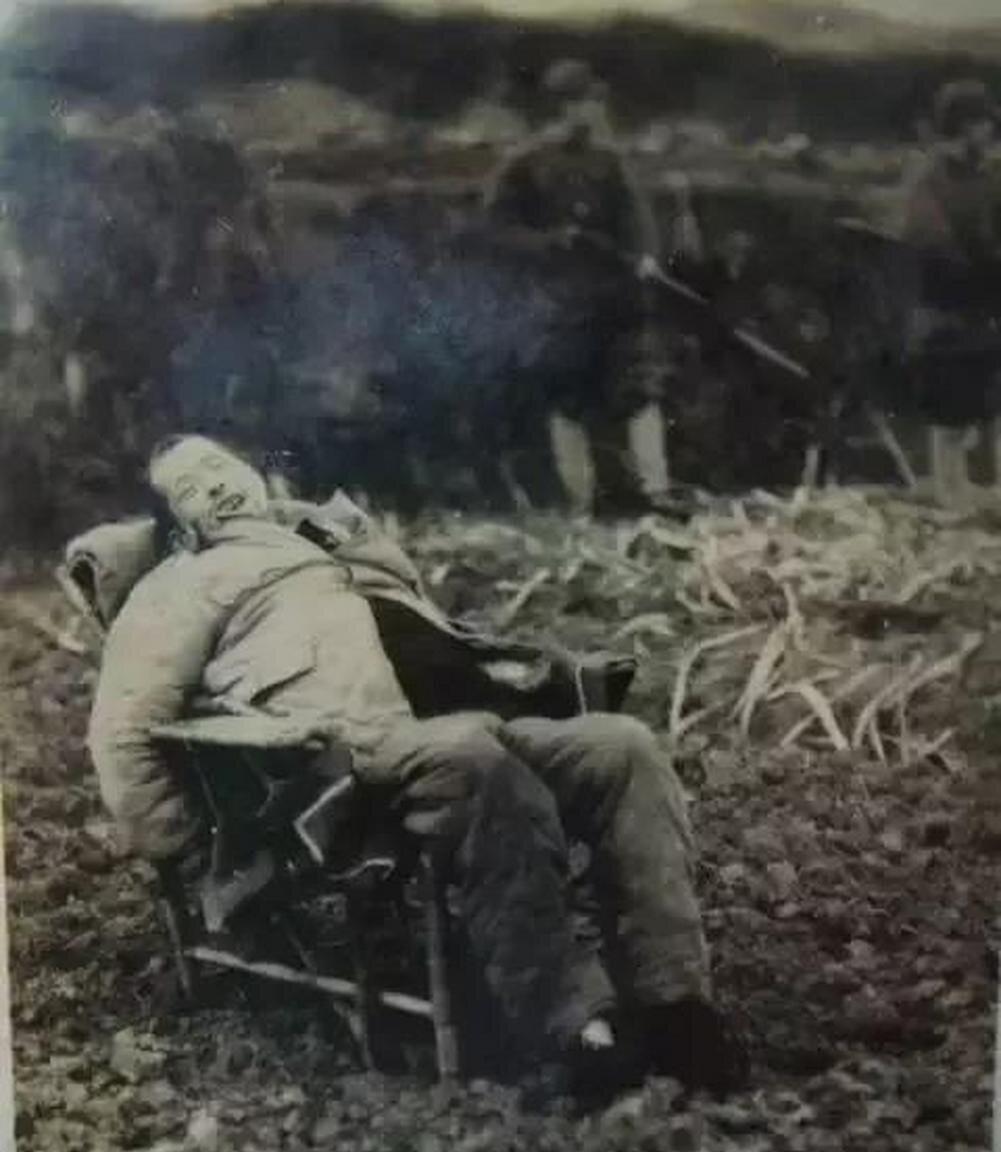

1979年,对越自卫反击战中,冯增敏带着200多人向越军投降,回国后被判10年徒刑,可他却说:"我当时也是迫于无奈啊!" 上世纪七十年代末,中越两国关系急剧恶化。越南在统一后不断膨胀野心,背靠苏联的强力支持,在东南亚地区咄咄逼人。中国政府面对越南的挑衅,最初采取了克制忍让的态度,多次通过外交渠道表达和平解决问题的意愿。然而,越南方面并未珍视这份善意,反而将中国的克制视为软弱,边境挑衅行为愈演愈烈。到1979年初,中越边境局势已经到了一触即发的地步,中国政府不得不采取军事行动,开展对越自卫反击战,以捍卫国家尊严和边境安全。 1979年2月,对越自卫反击战全面打响。中国人民解放军以迅雷不及掩耳之势,在短短一个月内就取得了显著战果,有力地打击了越南的嚣张气焰。在这场战争中,第50集团军150师被安排在后方作为预备队,当主力部队已经完成作战任务,准备撤退之际,150师才被派上前线,主要负责掩护主力部队安全撤离的任务。 这种安排让150师官兵感到不甘心,他们渴望能够在战场上立功受奖,证明自己的价值。当接到掩护撤退的命令时,师内上下都希望能够借此机会为这场胜利之战做出贡献,以弥补未能参与主战场的遗憾。 就在撤退行动进行过程中,150师的一个营在行军途中遭遇越军伏击,被大量敌军包围。为了营救被困部队,团长紧急派出两个营前去支援,但没想到支援部队同样落入越军设下的包围圈。营长冯增敏率领的连队只能带着战士们撤入山区,试图寻找突围的机会。 然而,这片山区正是越军的主场。越南士兵对当地地形了如指掌,可以轻松在复杂地形中设伏和追击。相比之下,冯增敏带领的连队对地形十分陌生,加上物资补给困难,很快陷入极为不利的战术处境。越军逐渐缩小包围圈,冯增敏连队的生存空间被一步步压缩。 雪上加霜的是,在与越军的周旋过程中,连队的无线电设备遭到了严重损坏,与上级指挥部的通讯完全中断。冯增敏派出多名侦察兵试图寻找友军或建立联系,但全都未能返回。在这种与外界完全隔绝的情况下,冯增敏无法获得任何战场态势的情报,更无法向上级请求增援或指示。 通讯中断让本就处境艰难的连队雪上加霜,官兵们开始产生被抛弃的感觉。缺乏信息支持下的决策变得异常困难,冯增敏和他的指挥班子面临着前所未有的压力。随着越军的包围圈不断收紧,弹药和给养的消耗,以及伤员数量的增加,冯增敏最终在1979年3月做出了一个在中国军队历史上极为罕见的决定:率领200多名官兵向越军投降。 冯增敏在做出投降决定前,连队内部曾爆发激烈争论。作为一支拥有光荣传统的人民解放军部队,"宁死不屈"是根深蒂固的军魂。连队中有不少战士和基层军官坚决反对投降,他们主张应当战斗到最后一刻,即使牺牲也要保全军人荣誉。然而,在当时极端恶劣的情况下,冯增敏还是选择了保存人员生命的做法。 最令人震惊的是,面对部分战士的强烈抵抗,冯增敏下令将这些反对投降的战士绑了起来。这一极端行为在解放军历史上极为罕见,也成为日后审判冯增敏的重要罪证之一。一支胜利之师中出现整建制投降,这在当时的中国军队中几乎是不可想象的,它成为了这场辉煌战争中一个难以抹去的污点。 冯增敏率部投降后,他和200多名官兵被越军关押在战俘营中。与许多人预期的不同,越军并未按照国际公约妥善对待中国战俘。这些被俘中国军人遭受了严重的人身侮辱和身体虐待,饮食条件极差,医疗救助几乎为零。很多轻伤员因缺乏及时治疗而伤情恶化,甚至有人在战俘营里因伤病去世。 在这种恶劣环境下,冯增敏试图作为连长继续维护战士们的基本权益,他多次向越方提出改善俘虏生活条件的要求,但收效甚微。战俘营的经历成为这些官兵人生中最黑暗的一段记忆,也让很多人开始质疑冯增敏当初投降决定的正确性。如果知道会面临如此对待,或许死战到底反而是更有尊严的选择。 战争结束后,中越两国通过外交渠道协商交换战俘事宜。冯增敏和他的部下被押解回国,但等待他们的不是英雄般的欢迎,而是严厉的军法审判。冯增敏作为投降决策的主要责任人,被送上了军事法庭。经过一系列调查和庭审,法庭最终以"投敌叛变罪"判处冯增敏十年有期徒刑。 冯增敏服刑期间表现良好,积极参与劳动改造。在狱中,他有充分时间反思自己的决定。刑满释放后,冯增敏回到了普通人的生活,但"投降连长"的标签始终如影随形。几乎无法再融入正常社会,他只能过着低调隐忍的生活。 出狱后不久,有记者找到冯增敏,询问他对当年投降决定的看法。面对镜头,他没有长篇大论为自己辩解,只是带着无奈的表情说了四个字:"无奈之举"。这简短的回应背后,是一个军人十年牢狱之灾后的全部心路历程。