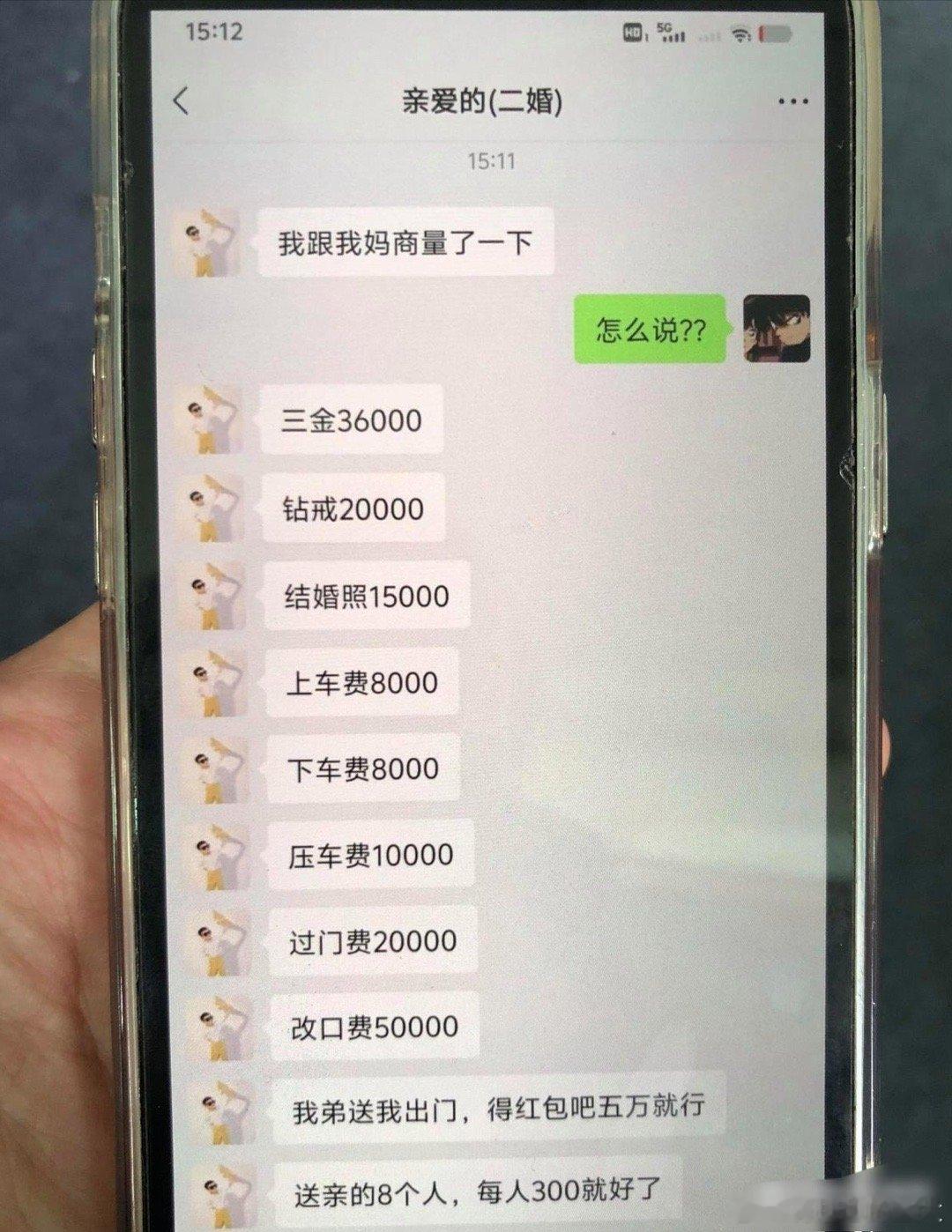

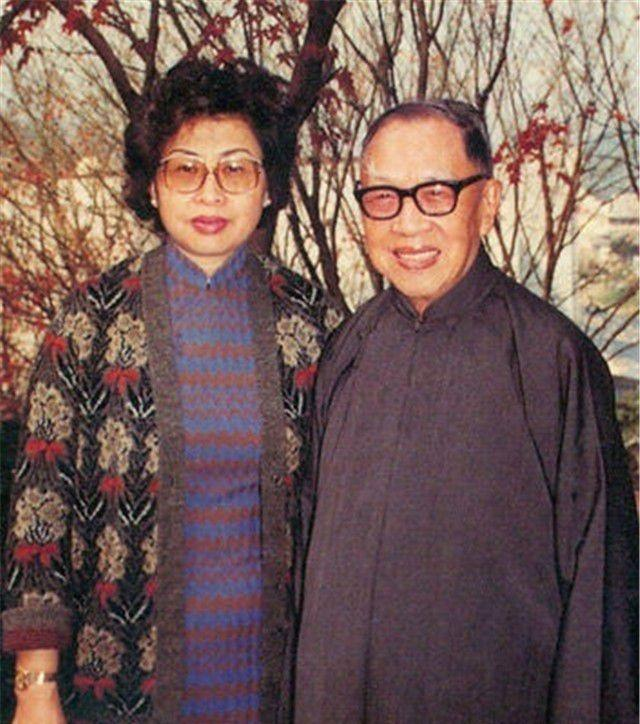

1900年,时任两广总督的李鸿章与港督卜力在香港的一张合影。那时候外国人的态度是十分傲慢的,哪怕李鸿章官居一品、权倾朝野,这位港督卜力也完全没有把他放在眼里。 1900年,随着义和团运动在华北地区的迅速扩张,整个清王朝的统治根基开始动摇。在这个历史节点上,香港总督卜力敏锐地察觉到这场运动可能给英国在华南地区的商业利益带来巨大威胁。 英国在两广地区拥有大量的商业投资和贸易往来,这些利益的维系依赖于地区的稳定。为了确保英国在华南地区的利益不受影响,卜力开始寻求新的政治解决方案。 此时的义和团运动已经演变成一场反对外国势力的大规模群众运动,其影响力从北方迅速向南蔓延。卜力担心一旦义和团势力进入华南地区,必将影响英国在两广的经济利益。 面对这种局势,卜力提出了一个大胆的政治方案:支持两广地区独立。这个提议的背后反映了英国殖民者的傲慢与精明。 为了推进这个计划,卜力决定寻求当时两广总督李鸿章的支持。他认为李鸿章作为地方大员,在两广地区拥有足够的影响力来实现这个目标。 卜力主动写信给李鸿章,提出要为他引荐孙中山,建议三方联手在两广地区搞独立。这封信的内容显示了英国殖民者对清朝官员的轻视态度。 在卜力看来,扶持两广独立不仅能够阻止义和团运动南下,还能建立一个亲英的政权,从而更好地保护英国的商业利益。这种想法充分体现了英国殖民者的政治策略。 面对卜力的建议,李鸿章并没有立即拒绝。作为一个老练的政治家,他选择了一种模糊的态度来应对这个敏感的政治提议。 在得到港督卜力的建议后,李鸿章授权其心腹刘学询与孙中山接触谈判。这个决定展现了李鸿章在政治博弈中的老辣手段。 面对这场谈判,孙中山表现出了高度的警惕。他没有亲自前往广州,而是派遣日本同志宫崎滔天等人作为代表展开谈判。 1900年6月的一天,两广总督府派出的汽艇驶入香港水域,迎接孙中山的谈判代表。船上有李鸿章的心腹刘学询的儿子,以及曾国藩的孙子曾广铨等重要人物。 谈判在广州刘学询的府邸进行,双方用英语作为沟通工具。谈判的核心议题围绕着两广独立计划和孙中山的人身安全保证展开。 在谈判过程中,宫崎滔天明确提出了保障孙中山人身安全的要求。刘学询代表李鸿章作出承诺,表示不仅保证孙中山的安全,还会请求皇太后赦免孙中山的过往。 这个承诺引起了日本谈判代表的怀疑。在他们看来,既然要搞两广独立,就是要反抗清廷,为何还要提及请求皇太后赦免的事情。 谈判的另一个重要焦点是革命资金问题。宫崎滔天提出需要10万元的活动经费,刘学询同意先支付一半,即5万元。 然而,这场谈判并没有取得实质性的进展。随后美国重申了"门户开放"政策,表示只要清政府改革,就不会支持推翻清政府。 这个政策的出台对谈判产生了决定性的影响。李鸿章意识到国际形势的变化对自己不利,随即中止了与孙中山的密谈。 这场谈判从开始到结束,都充满了政治算计。各方都在试探对方的底线,同时也在寻找对自己最有利的政治筹码。 在这场围绕两广独立的政治博弈中,李鸿章展现出了精妙的两手策略。他一方面默许与孙中山谈判,另一方面也在为清廷的稳定做准备。 如果清廷在义和团运动中倒台,李鸿章可以转而支持两广独立,保住自己的政治地位。而如果清廷度过危机,他则可以逮捕孙中山,向朝廷请功。 李鸿章的这种两面策略体现了他作为清末重臣的政治智慧。在动荡的时局中,他始终保持着多种可能性的政治选择。 孙中山同样展现出了高超的政治手腕。他深知与李鸿章谈判的风险,因此始终没有亲自前往广州。 通过派遣日本同志进行谈判,孙中山既保证了自身安全,又能试探李鸿章的真实意图。这种谨慎的态度源于他对清廷官员的深刻认识。 要经费的提议更是一个巧妙的试探。如果李鸿章真心合作,提供资金并不困难,如果是设局,这个要求也能让对方露出破绽。 这场政治博弈的背后,还有更深层的国际因素。英国通过香港总督卜力插手两广事务,显示了列强对中国内政的干预。 美国的"门户开放"政策宣布,又从另一个角度影响了这场博弈的走向。这反映了各国在华利益的复杂较量。 从历史的角度来看,这次两广独立谈判虽然最终没有成功,但它反映了几个重要的历史特点。首先是清末时期统治阶层内部的分化。 其次是革命党人在政治斗争中的成长。孙中山等人展现出的政治智慧,为后来的革命斗争积累了宝贵经验。 这个事件还展示了外国势力在中国内政中的影响力。港督卜力的傲慢态度,正是当时中国积贫积弱的写照。