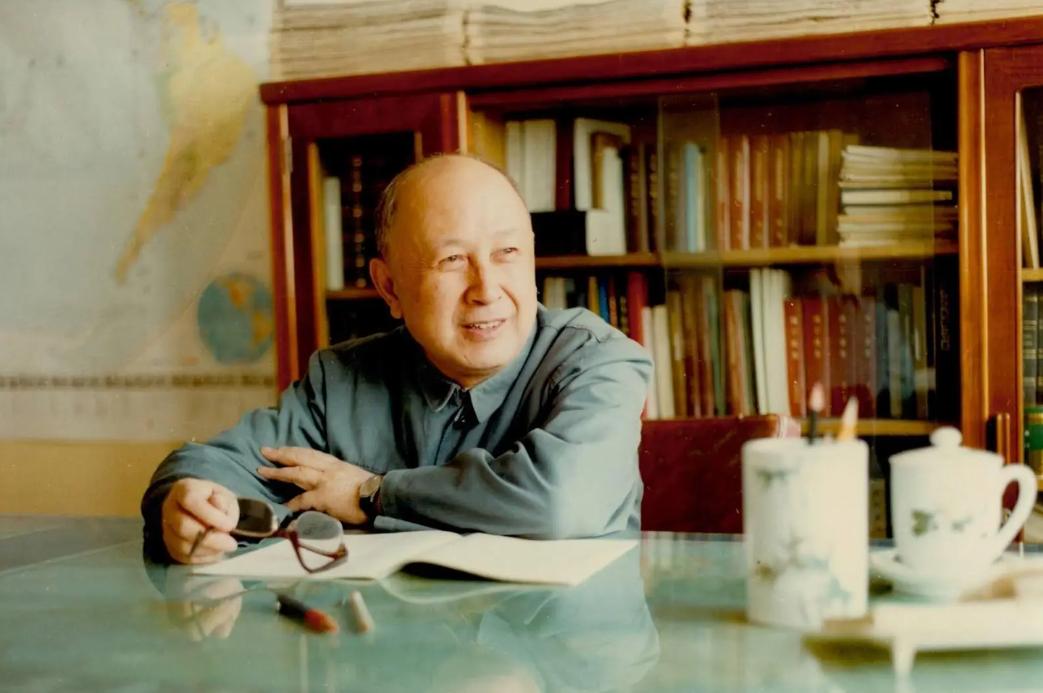

1952年,王淦昌邀请束星北加入中科院。束星北把头一扬,说“中国科学院有些人属于“政治学者”,非科学家气质多一些,我看不惯。”当时的院长郭沫若是个文人,根本就不是搞科研的,确实还有很多人也是非科学家,都在院里面安排了职务。 1952年的中国科学院,正处在一个特殊的时期。新中国成立不久,百废待兴,科研事业也被寄予厚望。王淦昌作为物理学界的顶尖人物,受命参与中科院的建设。他看中了束星北的才华,希望这位同样在物理学领域有深厚造诣的科学家能加入进来,共同推动中国科学的进步。然而,束星北的拒绝却让人意外,也引发了不少讨论。 束星北是谁?他可不是一般人。他1897年出生在江苏,年轻时就展现出惊人的科学天赋。后来留学德国,师从爱因斯坦和普朗克这样的科学巨匠,回国后在浙江大学任教,培养了一批优秀人才,比如程开甲、李政道这些后来的科学大牛。他的学术水平毋庸置疑,连王淦昌都对他青睐有加。但束星北的性格也很突出,直率、耿直,甚至有点倔。他对科学有种近乎偏执的追求,容不得半点杂质。 那时候的中科院是什么样呢?1952年,中科院刚成立几年,还在摸索发展方向。国家急需科研力量,很多科学家被动员起来参与建设。但问题也来了,因为资源有限、管理不成熟,中科院里的人员构成比较复杂。确实有一些人不是靠科研能力,而是靠政治背景或行政资历混进来的。束星北说的“政治学者”,指的就是这群人。他们可能懂些理论,但真要搞实验、做研究,水平就差远了。这种现象在当时并不少见。 再说说郭沫若。他是中科院的首任院长,名气很大,文学家、诗人、历史学家,身份多得数不过来。但他确实不是科学家出身。他的专业是文学和考古,跟物理、化学这些硬核学科完全不搭边。有人说,他能当院长,是因为他在文化界的影响力和政治地位,而不是科研能力。束星北看不上这种安排,也不是没道理。他觉得,一个科研机构,领头人应该是个懂科学的人,而不是靠文采和资历上位。 其实,当时中科院里像郭沫若这样的人还不止一个。很多行政岗位上,都安排了非专业出身的干部。他们可能是革命时期的功臣,或者上面派来管事的,但科研能力基本为零。这种情况在建国初期挺常见,国家刚起步,人才紧缺,很多领域都得临时凑合。可对束星北来说,这就成了问题。他眼里,科学是神圣的,不能掺杂太多杂七杂八的东西。 束星北为什么这么在意“纯粹”呢?这得从他的经历说起。他在德国留学时,见识了世界顶尖的科研环境。那里的科学家,都是靠真本事说话,学术氛围单纯而专注。回国后,他在浙大教书,虽然条件艰苦,但也尽量保持这种纯粹的科研精神。可到了1952年,他发现中科院的情况跟他理想中的科学殿堂差太远。他担心加入后,会被这些“政治学者”拖后腿,甚至影响自己的研究方向。 再说王淦昌。他和束星北是老熟人,彼此欣赏对方的才华。王淦昌邀请束星北,不光是看中他的能力,也是希望中科院能多些真正的科学家,压一压那些“政治学者”的风头。可惜,束星北没买账。他那句“我看不惯”,其实是对整个体制的不满。他不是针对王淦昌,而是觉得中科院的风气跟他格格不入。 有人可能会问,束星北是不是太理想化了?毕竟那时候国家刚起步,哪能事事完美?这话也有道理。1952年的中国,科研条件差,人才又少,能凑齐一批人干活就不错了。郭沫若虽然不是科学家,但他在协调资源、争取政策支持上确实有作用。中科院能在短时间内建起来,他的功劳也不小。可束星北不这么看。他觉得,科学的事就得科学家来干,外行瞎掺和,只会坏事。 从另一个角度看,束星北的拒绝也有点倔。他完全可以加入中科院,从内部推动改变,和王淦昌一起把“政治学者”的影响降到最低。但他没选这条路,而是直接说不。这可能跟他的性格有关。他太耿直,不愿妥协,也不愿跟自己看不上的人共事。这种态度,在当时的环境下显得有点格格不入。 不过,束星北也不是完全不识时务。他拒绝中科院后,继续在山东大学教书,把精力放在培养学生上。他带的不少学生,后来都成了科学界的栋梁。他的选择,虽然有点孤傲,但也是一种坚持。他用行动证明,自己宁可独善其身,也不愿违背原则。 再回头看中科院。束星北拒绝后,王淦昌只能另找人选。中科院的发展也没停下,后来慢慢走上正轨,成了中国科研的核心机构。但在1952年那个节点,束星北的担忧确实有现实依据。当时的科研环境,确实夹杂了不少非科学因素。这也是为什么他的拒绝,能引起后人这么多讨论。 束星北的故事,其实挺接地气的。他不是那种高高在上的传奇人物,而是有血有肉、有脾气有想法的普通人。他对科学的执着,和对体制的不满,都是那个年代很多人能共鸣的情绪。只不过,他比大多数人更敢说、更敢做。他的选择,不见得完美,但绝对真实。