在清朝末年,中国面临着许多危机和挑战,包括外来列强的入侵和剥削、国内政治腐败和社会动荡等等。 在这种背景下,一些知识分子开始反思中国的现状,呼吁振兴国家,强调中国应该摆脱外来势力的控制,实现民族自立。这些思想形成了清朝末年的民族主义思潮。 这些知识分子的思想引起了一些人的共鸣,他们开始呼吁国家自强,强调抵制外来势力的侵略,维护国家的主权和尊严。这些呼声表现在文化和政治方面,例如拒绝穿洋装,强调中华传统文化和国粹,抵制洋货等等。 而义和团运动则是在这种民族主义情绪的推动下兴起的。义和团运动最初起源于山东省莱芜县,当时的清政府在面对列强侵略的问题上表现得软弱无能,使得一些民间组织和秘密团体开始兴起,试图自己对抗外来势力。 其中,以义和团为代表的一些民间组织开始向全国扩展。他们自称“义和团”,意味着“团结在一起,振兴中华”。 起义很快得到了清政府的支持和宣传,其后义和团组织在全国各地迅速壮大。其主要口号是“扶清灭洋”,即为了维护清朝的尊严和利益,必须驱逐所有外国势力。 在这一运动的推动下,中国民众开始抵制外国商品,并对外国人和洋商等进行暴力攻击。这些攻击行为包括烧毁外国人的房屋、拆毁铁路、杀害传教士等,引起了外国势力的强烈不满。 在这背景下,到了1899年,当时德国占领了中国山东省的胶州湾,并要求清政府割让该地区的主权。 这引起了中国民间的极度不满和强烈反抗,许多人认为这是外国列强进一步侵略中国的表现,导致了国内的紧张局势和社会动荡。 义和团运动的激烈程度迅速扩大,最终影响到了全国范围。于是在1900年,义和团运动达到了高潮。 当时,数千名义和团成员聚集在北京,要求清政府彻底清除外国势力。而欧洲各国要求清政府进行镇压。 由于当时清政府的主要外交策略是通过签订不平等条约来求得列强的认可和保护,而不是采取强硬措施反对列强的侵略。 当义和团运动开始崛起时,清政府没有预料到这个问题会演变成为全国性的暴动,也没有准备充分的措施来应对。 在这种情况下,清政府的不作为与义和团运动的激进主义和暴力行为引起了外国列强的严重反感和谴责。 当时,外国人和外国财产在中国处于特殊地位,享有特权,被视为中国政府的保护对象。因此,义和团运动的暴力行为被外国列强视为直接针对他们的挑衅和威胁。 为了扑灭义和团运动的反帝斗争,各国派遣军队组成“八国联军”,于1900年6月开始对中国进行联合进攻,这场战争被称为庚子事变或庚子国难。 八国联军的成员国包括英国、法国、德国、美国、日本、俄罗斯、意大利和奥地利匈牙利帝国,总兵力达2500人。 八国联军开始向北京进发。他们在进攻途中遭到了中国军队和义和团的抵抗。尽管中国军队在一些地方展现出了英勇的战斗力,但由于武器和训练的不足,最终还是被联军击败。 1900年8月14日,在联军的炮火覆盖下,八国联军进入到了北京并占领了紫禁城,并在宫内进行了掠夺和破坏。 最终,清政府被迫签订了辛丑条约,根据该条约,清政府同意向八国联军支付赔款4500万两白银,其中俄国的赔款最高,达到了1.47亿两白银,而英国和美国则分别获得了9500万和8700万两白银。 此外,清政府还同意割让香港及其周边岛屿,并向八国联军开放多个港口,允许外国人在华设立租界。 辛丑条约的签订标志着义和团运动的结束,也成为了中国历史上最为严重的一次国际屈辱。 这场战争对中国的影响深远。首先,辛丑条约导致了中国的国际地位进一步下降。中国被迫向外国支付大量赔款,失去了香港等重要领土,还被迫向外国开放多个港口,使外国势力在中国的影响力更加扩大。 其次,这场战争也使得中国人民对清朝政府的不满和抗议更加强烈。清政府无力抵御外国列强的侵略,甚至连国土和主权都无法保护,这使得民众对清政府的统治产生了极大的不信任和失望。最后,这场战争也推动了中国现代化进程中的一系列变革。 面对国家的危机,一些知识分子开始思考如何振兴中华,提出了一系列的变革方案和思想,为中国现代化进程奠定了思想基础。

江渐月

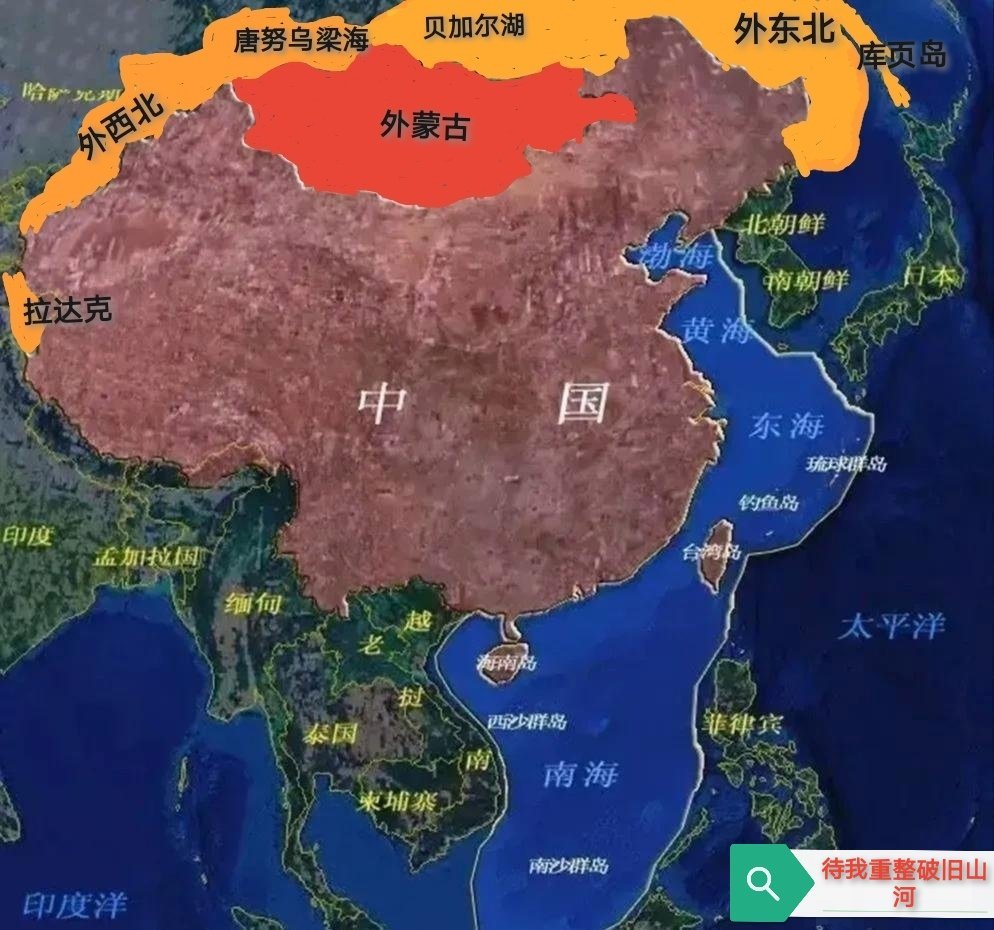

清朝不是自愿签订条约的,是被列强打到谈判桌上的。列强也根本不会保护清朝,只会不断的侵略清朝,割清朝的疆土。