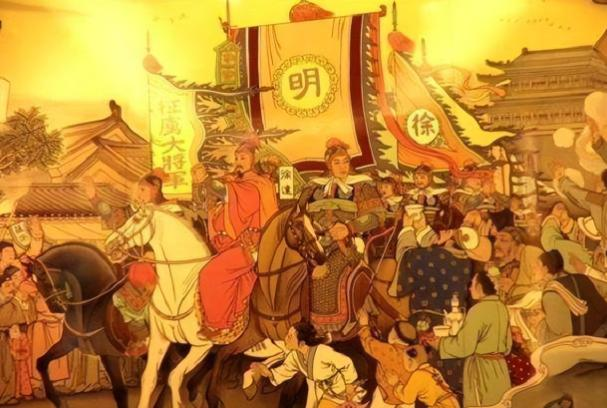

明朝的初年。朱元璋建立了大一统的明朝国家,为了巩固新政权,他独树一帜地建立了一种独特的军事制度,那就是卫所制度。这一制度将兵农结合,成为明朝国家统治的重要支柱。 朱元璋刚刚建立明朝时,国家内部政治环境动荡,而外部则面临着北方的蒙古部落威胁。为了应对这些挑战,朱元璋推行“寓兵于农”的政策,将农民和士兵融为一体。 在这一制度下,士兵不仅要种地,还要随时待命,投身战斗。这样既降低了国家的负担,又能应对突发战事。 卫所制度的出现,是因为明朝初年资源紧张,需要士兵自给自足。朱元璋将军队分为卫、所、藩三个层次,其中卫为最高级别,所为中间级别,藩为最低级别。这样分级设防,使得明朝的军事力量布局得以合理化。 随着制度的颁布实行,卫所遍布全国各地,其直接归中央五军都督府管辖。为了保证边防安全,防止蒙古人卷土重来,卫所制度在少数民族聚居区和偏远地区也设置了卫所。在这个制度下,军户既要承担作为士兵的责任,又要负责务农,实现兵农合一。 卫所制度在防御、行政管理和军事生产等方面发挥了重要作用。卫所的防御力量根据地域和地形需求灵活配置,防守和耕种人员的比例随地区而变化。 而且,卫所还具有独立的行政管理权力,它不仅管辖军户,还占有部分土地,管理部分人口。 也正是这种制度使得在军事生产方面,屯田制度成为卫所制度的一大优点。军人开垦荒地、实现自给自足,既可以节省财政开支,又能通过扩大耕地面积,增加财政收入。卫所士兵还需要生产军事装备和喂养战马。 然而,随着时间的推移,卫所制度也出现了问题。士兵种地的技能逐渐丧失,农田的产量逐年下降,这使得士兵们无法自给自足。与此同时,士兵长期在地方生活,容易与地方势力勾结,从而导致腐化和渎职现象。 更重要的是这种耕战分离,使得军户无法在日常生活中增强军事实力,无法持久保持高战斗力,而且卫所军士年龄、实力参差不齐,导致总体战斗力下降、军队凝聚力与配合度较弱。这些问题让卫所制度的弊端日益凸显。 正值这个时候,明朝的国力逐渐壮大。嘉靖年间,国库充盈,明朝政府有了更多的财力来维持军队。于是,政府开始改变原有的卫所制度,对士兵进行职业化改革,逐渐摒弃了兵农合一的政策。 然而,改革的过程中出现了新的问题。改革使得军队职业化,但却忽略了军队的基层管理和训练。原本在卫所制度下,士兵们深入民间,与百姓有着紧密的联系,这使得军队的基层观念根深蒂固。 然而,在职业化改革中,士兵们逐渐脱离了这种基层氛围,他们的训练和管理逐渐走向形式化。 而这段时期,明朝政府在推行职业化改革时,过分强调军队的忠诚度。为了确保军队的忠诚,政府对军队实行严格的控制,限制了军队的自主性。这使得军队在应对突发战事时,行动迟缓,缺乏自主决策的能力。 在这样的背景下,明朝的政治风气逐渐败坏。官员们纷纷沉湎于享乐,贪污腐败成为常态。 这种风气也蔓延到了军队之中。一些军官为了自己的利益,不惜出卖军队的荣誉和国家的安全。因此,在战争中,明朝军队的作战能力大大降低。 明朝后期,天启、崇祯年间,国家的形势更加严峻。一方面,北方的蒙古部落加大了对明朝边疆的压力;另一方面,南方的倭寇肆虐,给沿海地区带来极大的破坏。 明朝政府虽然加大了对军队的投入,但因为长期的腐化和缺乏实战经验,军队的战斗力无法迅速恢复。 明朝政府不得不寻求其他途径来维护国家的安全。于是,民间力量应运而生。如李自成领导的农民起义军和郑成功率领的抗倭民族英雄,他们分别在北方与南方勇敢抵抗外敌。这些民间力量虽然展现了极大的勇气,但缺乏系统的组织和管理,终究无法扭转明朝的颓势。 最终,在1644年,明朝灭亡。而卫所制度,这个曾经支撑着明朝国家的重要制度,也随着历史而泯灭其中。