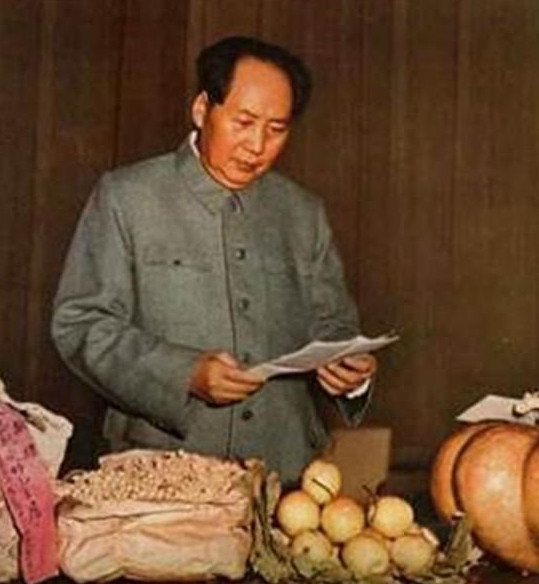

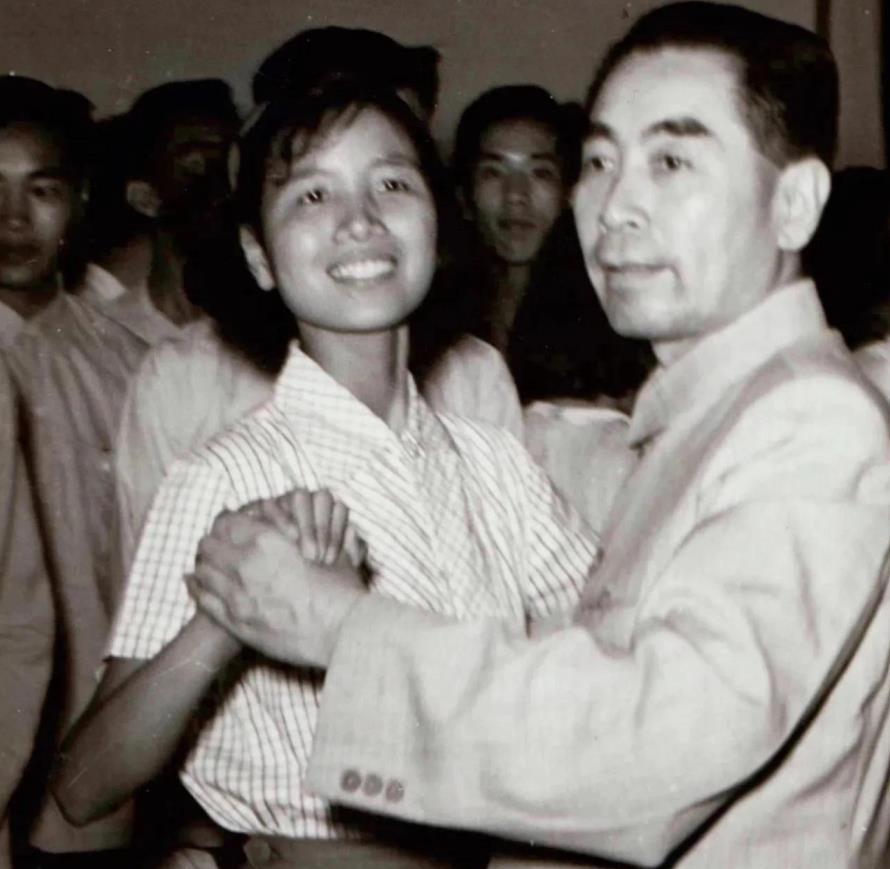

1958年,朝鲜领导人金日成搞了一出学术“操作”,突然大谈“古朝鲜”,还把中国东北的部分地区划进了自家历史版图。 这事搁谁身上都不是小事,可周恩来总理没硬杠,反而用一套巧妙的组合拳,把这场可能的风波稳稳压住了。 事儿的起点,还得从金日成那套“主体思想”说起。 他早年在中国东北打过游击,和中国的抗联将领交情不少,战后,他成了朝鲜最高领导人,开始推动一种强调朝鲜历史“独立性”和“优越性”的理论。 为了给这套思路找根,他就派人研究“古朝鲜”的疆域,结果一搞,就把地图画到了中国吉林、辽宁。 他们的逻辑是这样的:“古朝鲜”的疆土曾经扩展到今天中国的东北一带,而金日成本人在东北打过仗、建立过根据地,这些经历就成了“历史归属”的证据。 这种说法看似有点“理据”,但实质上就是拿历史拼地盘。 金日成想借“古朝鲜”这个概念,来加强民族认同,也暗示未来可能有更大的战略意图。 他不光让学者写论文、出地图,还在党内大张旗鼓宣传这一套。 一些朝鲜的官方资料中,甚至把长白山、鸭绿江以北都纳入了“历史上的朝鲜”。 这就已经不是单纯的“文化研究”了,而是赤裸裸地给自己“找地”。 周恩来总理知道这事以后,没有公开批评,更没翻旧账,而是选择了一条更智慧的路。 他在1958年访问朝鲜的时候,借机把话题引向了中朝并肩抗战的共同历史。 当时在咸兴化肥厂,周总理面对一群朝鲜干部说了一句:“中朝人民的友谊,是用鲜血凝成的。” 这句话背后,其实就把焦点从“你划了我地盘”拉回到了“我们是兄弟”。 他接着提到1938年,杨靖宇将军支援金日成部队打日军的事,说两国人民早就是命运共同体。 金日成听了没反驳,他当然清楚这段历史的分量,当年他就是靠在东北的抗联根据地起家的,中国东北给他提供了太多支援。 他清楚要真翻起旧账,那些“谁帮过谁”“谁付出多少”,朝鲜也占不了便宜。 周总理还亲自请金日成来中国东北访问,那趟行程特别安排了哈尔滨、通化这些抗联重地。 参观东北抗联纪念馆的时候,讲解员提到了杨靖宇牺牲时肚子里只有棉絮和树皮,金日成沉默了很久。 参观结束,他自己感慨:“没有中国东北的同志,朝鲜革命也不可能成功。”这话不光是感激,更像是下了台阶。 但金日成并没有就此放弃“古朝鲜”那套说法,在国内,他还是默许一部分学者继续宣传这类观点。 面对这些风声,中国也没闲着,周总理一边在外交场合表态,一边安排学界反击。 中国历史学家通过《人民日报》和《世界历史》刊发多篇文章,澄清中朝古代关系、边界演变,指出“文化联系不等于领土归属”。 周总理在一次国际会议上说:“历史问题要基于事实和国际法,而不是主观想象。”这句外交辞令,话不重,但分量很足。 它不是单纯给朝鲜听的,更是给苏联、东欧国家看的,那个年代,苏联正推行“去斯大林化”,意图削弱中国对周边国家的影响。 周总理的举动,是在稳住中朝,也在稳住区域秩序,背后还有更现实的考虑。 1958年,中国正忙着“大跃进”,全国上下都在拼生产、搞建设,绝不能让邻国添乱。 而朝鲜虽然战后恢复得慢,但金日成的政治野心一直在。 周总理深知,中朝之间能不能稳定,全靠一个“兄弟情”维系,他靠的不是谈判桌上的对抗,而是几十年命运交织的战友情。 还有一个细节很有意思。 金日成访华时,见到了不少曾经一起打仗的老战士,有些人已经转业当了工人,有的在部队里当干部。 他们见到金日成,寒暄几句后,就开始回忆过去在白山黑水里的战斗。 他们说:“那时候你背着伤员走几十里山路,大家差点饿死在山上。”金日成听着,眼圈都红了,这种场景,比开几十次会更有用。 到了1960年代,中朝之间虽然因其他问题出现过摩擦,但这场历史地图风波却没再被挑起来。 哪怕在1965年关系短暂紧张期间,金日成也没在公开场合提“古朝鲜”的话题。 1976年,周总理逝世,金日成亲自指示在平壤立起一尊铜像,纪念周恩来,这是所有外国领导人中,唯一一个被朝鲜这样纪念的人。 从头到尾,这场看似普通的“学术摩擦”,其实背后牵动了历史、领土、意识形态,还有冷战格局。 但最终,中方没有靠高声调去回击,而是靠历史情感、事实证据和兄弟情谊,悄无声息地拆了一个极具风险的炸弹。 周总理的外交风格,从不靠硬怼,但从来不让步,他总能在关键时刻,找到一条“进可攻退可守”的平衡线。 金日成虽然聪明,但在这场博弈里,他明白得很清楚:要在亚洲立足,不能跟中国交恶,历史不能拿来搞事,更不能玩火。 这场风波看似结束了,但它留下的,是一个重要教训:民族叙事可以热血,但不能离谱;历史可以记忆,但不能乱写,而外交的分寸,就藏在这些细节里。