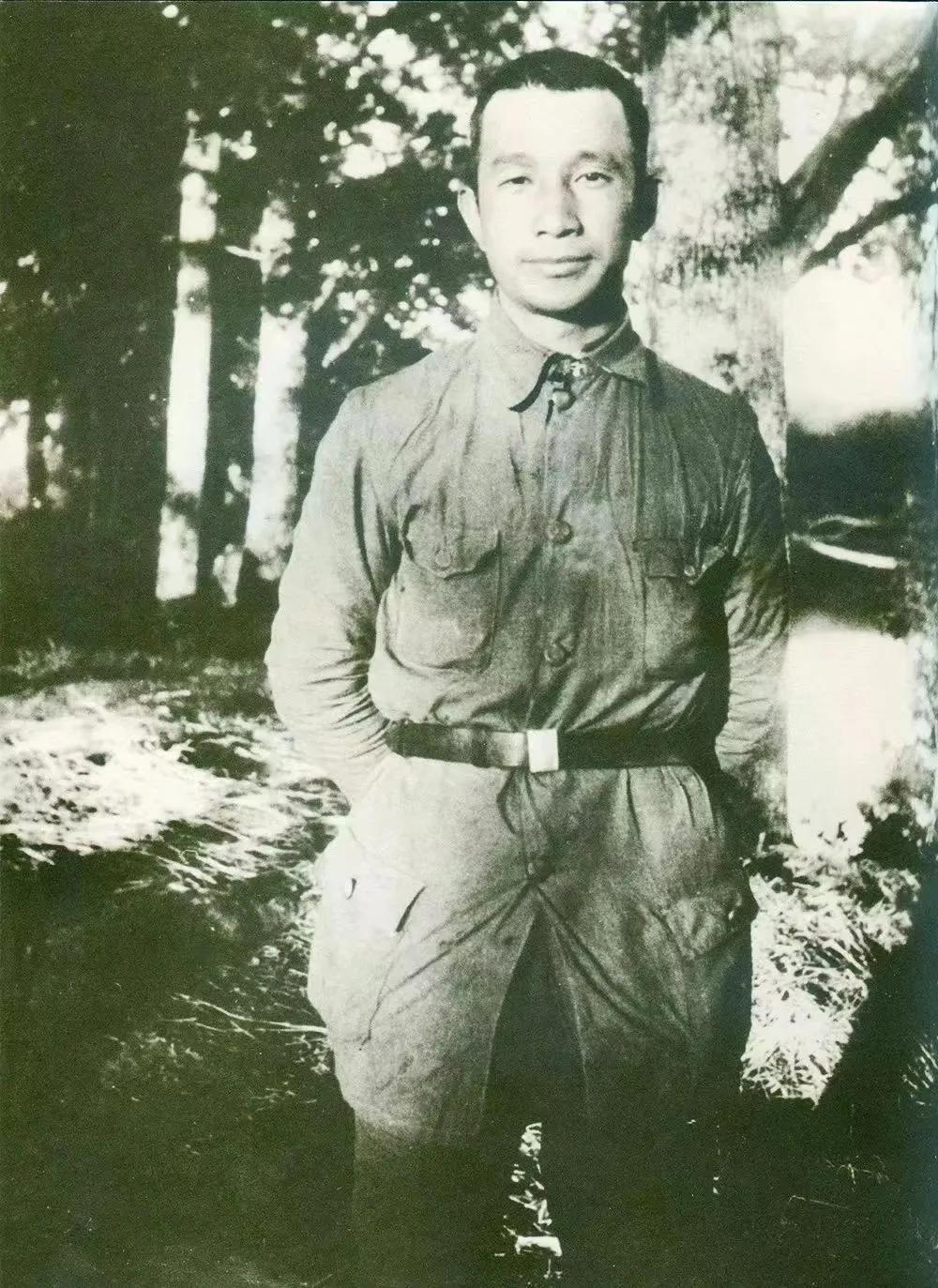

1958年夏天,粟裕突然被撤去总参谋长职务,理由很直接,说他“擅权”“教条主义”“争夺军队指挥权”。 消息传出来,军中哗然,这个打了一辈子硬仗的老将军,一下子成了被批斗的对象。 很多人不敢相信,这么有军功的战将,怎么就成了“问题人物”?但现实就是这么冷,粟裕被冷藏了,整整二十多年都没能东山再起。 当时事情从马祖列岛说起。 1955年,粟裕让福建军区做好攻打高登、北竿等岛屿的准备,这在当时是符合战略判断的,但被扣了一顶“擅权”帽子。 说他没请示中央,自己做主,想“越权指挥”,其实,粟裕并不是擅作主张,他是看到战机稍纵即逝,提前准备。 但当局不管这些,认定你越了界,那就是“错误”。 紧接着又是1957年他访问苏联。 粟裕在苏军那里索要了一些技术资料,被人盯上了,说他违反外事纪律,还扯上了“勾结外国”的帽子。 这事传回国内,变成了一个大问题,本是出于公心,却成了“政治错误”。 最后一根稻草是1958年的志愿军撤兵,当时形势变化,粟裕判断该撤军,便下达了命令。 可问题是,他没等中央点头,这下好了,被认定是“争权夺兵”,想把军队掌握在自己手上。 三件事摞在一起,直接给他盖棺定论,撤职、靠边、封口,不再被信任。 粟裕一下子沉下去了,位置没了,话也不让说,1960年代,他试着向上写材料申诉,但没一个部门愿意理他。 直到1979年以后,他才又敢动笔,想把冤屈讲清楚,他的老战友叶剑英、聂荣臻都替他说话,希望组织重新考虑。 但总政治部一直压着材料不动弹,韦国清那边更是装聋作哑,申诉报告连个回音都没。 1984年,粟裕病重,临终前,妻子楚青找到相关部门,说总不能让一个大将就这么带着冤屈走。 她希望在讣告中写一句:“1958年批判有误”,还原点真相。 可等来的讣告还是官话套话,对1958年的事情只字不提,楚青心灰意冷,哭了一夜。 转机出现在1987年。 当时《中国大百科全书·军事卷》要出粟裕的条目,这是个难得的机会,楚青找到杨尚昆,希望能把历史说清楚些。 杨尚昆接了话,但很快就明白,这件事不好办,他主持了军委常委会,争了很久,最后只能在粟裕条目中加上一句:“1958年在所谓反教条主义中受到错误的批评。” 就这一句话,楚青看了掉眼泪,杨尚昆也没什么喜色,只说了一句:“我已经费了很大的劲,只能办成这样。” 其实,他心里明白,很多当年拍板打压粟裕的人还在位,话不能说太满,他自己也不是没有压力。 他早在1985年就提议把当年批判粟裕的文件销毁,并当面澄清,可终究没有做到。 1987年的这一句话成了历史转向的信号灯,很多老战士看了后感慨:“终于开始讲点良心话了。” 但也有人不满意,觉得一代大将就值这一句话?楚青在心里憋着一口气,她不甘心,继续写信奔走。她知道,还得再等等。 等到了1993年,他的老部下金冶、谭肇之、邱会作等五人联名上书军委,请求召开纪念会,说得很直接:不为情怀,只为公道。 他们说:“不能让历史含糊过去,不能让后人误解粟裕。” 军委那边终于有了动作,1994年12月25日,刘华清和张震联名写了一篇《追忆粟裕同志》,在党内传阅。 文章里有一句话引人注目:“1958年对粟裕的批判是历史上的一个失误。” 这算是定了调,军委正式承认粟裕当年的遭遇是“历史错误”,这段冤屈终于有了结论。 那一年,粟裕的名字又一次被提起,部队里很多老兵拿着那份《追忆》,在茶余饭后说:“这个仗打得值,冤没白受。” 而楚青也终于把尘封多年的材料封进一个信封,写着:“历史算是有个交代。” 粟裕这一生,赢在战场,输在官场,他没争过什么位置,也不喜欢开会讲话,他最在乎的是怎么打胜仗。 可就是因为太较真、太坚持原则,才在那个特殊时期惹上麻烦,老战友不少为他说话,但不是每个人都能顶得住压力。 杨尚昆算是例外,在多个场合冒了风险,努力推动事情往前走,虽然做得不多,但那句“错误的批评”,是当时政治环境下的最大让步。 那场整肃,对粟裕是一次打击,也是一种磨难,他挺过来了,没翻脸,没报复,只是默默等待。 等到那些人退休了,时代变了,真相才慢慢浮出水面,那不是一朝一夕的事,是靠一群有良心的人,一点点把事实拼回来。 等到1994年那篇《追忆》出来,很多人才明白:粟裕的问题,其实早就该澄清,只是有人不想让真话被说出来。 可纸包不住火,真相不会永远沉默,这一场旷日持久的平反,其实是一场没有硝烟的拉锯战,没有胜利仪式,但每一句实话,都是胜利。