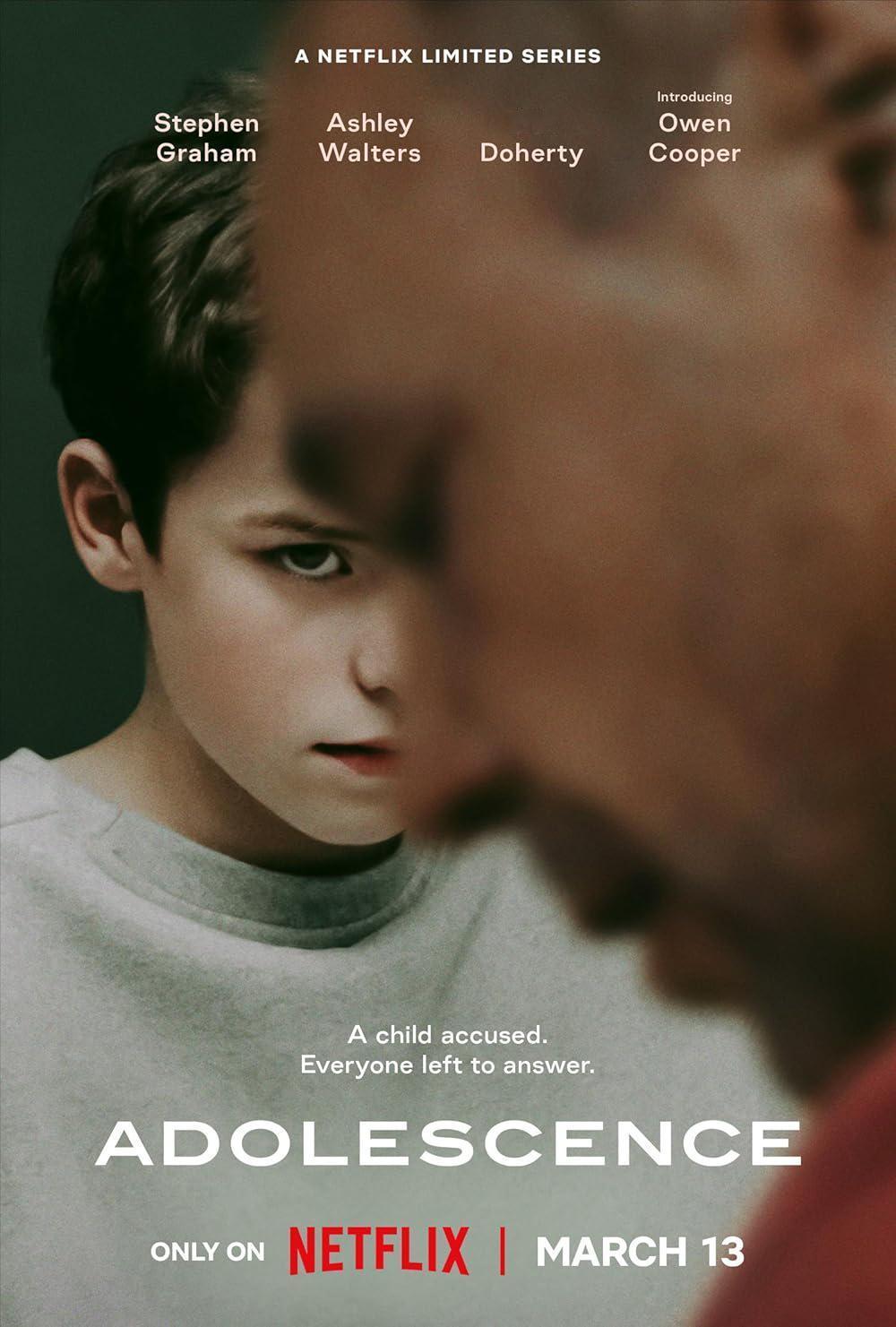

《混沌少年时》实质上对厌女文化的批判非常稀薄,它更像是站在英国式自由保守主义的立场上,对“儿童世界遭到现代文化侵害”这一事实表达失望。一个精妙的情节设计是:四集内容里,前两集以男女警官的视角展开,导演放大了两个职业人士在警局与学校的表现对照。

第一集的逮捕审讯流程中,二人十分专业,克制,高效。第二集进入学校后,他们变得无比狼狈,全程被动,几乎成为被群童戏弄讥讽诓骗的傻瓜。成人世界在此失去了对儿童的一切控制力,因为儿童本身自有一个世界。儿童有自己的语言系统,有自己的价值判断,有自己的默契和激情。

通过Luke警官讲话,班上一个小男孩验证了凶案的猜想,他兴奋大叫oh shit真是Jamie杀的!孩子们集体哄笑。这群小孩,早不再是历史上那个成年人一厢情愿以身体、精神成熟度及社会经验浓度而定义了年龄、再以年龄切分其身份特质的——青少年。他们身处另一个平行的成人世界。这个平行世界信息量更大,更笃定(二八法则就是世界的真相),更残酷(你的儿子也在这个学校吧,亚当?他丑爆了),更追逐一切成年社会流行的定义与分级。

我们会看到,老师,校长,警官,心理辅导师,都对这个儿童世界无能为力,他们甚至无法参透其中任何一个小孩的情绪和需要。教学楼门廊的黑板上一句标语反复闪过:You are a rainbow of possiblity(图2)。这是现代社会儿童教育的典型价值观,你可以成为任何人,你有无限可能性。我们成年人还在把青少年当成一张白板,一群容易哄弄和安抚的小动物。我们为何有这样的错觉?难道青少年和我们没有登录同一种社交媒体?难道我们浏览的那些刺激性的,煽动的,蛊惑的图像,他们没有看过?难道我们成年人的身份焦虑,性别焦虑,性焦虑,没有汇聚成一股文化日常也笼罩着他们?

看看这些小男孩,你不知道哪一条羞辱女性的评论就是一个十三岁男孩敲出来的。看看学校里的小女孩,Jade才十四岁,她的金色的耳环比Miller太太的还大还耀眼。为了防止一种社会集体性的“父母什么样小孩就什么样”循环,人类发明了童年这个概念,但童年在事实上已经死了。青少年脆弱,模仿成年人生活和社交的成年人更脆弱,也因此更冷酷。

尼尔波兹曼将这一切怪罪给电视文化。而电视的不自制和传染效果,在互联网面前可以忽略不计。这不是工具效率问题,而是透明度问题。借由互联网,成人社会全透明地呈现在儿童面前。于是,一个incel(一个男孩十三岁就可以成为或被成为incel)杀了一个女孩。他们的共同点,是都对成人世界的法则深信不疑。这是多么悲哀的文化早熟。

最后一集,的确在为男孩的家庭从道德上脱罪。一个少年犯落实了,我们直觉上也在寻找个体问题。小男孩是个体,家庭在社会面前,也是个体。他是不是原生家庭有问题?会不会他爸爸也是个潜在犯罪者?也许他活在一个暴力之家?我们每次都要这么思考问题吗?不,本剧的要让整个成人社会来回答这个悲剧。最后男孩父母说我们做得还不够好,父亲伏在儿子床上痛苦说我对不起你,我不止这一个人,我们也不止这一个家庭。《混沌少年时》要求观众暂时退到自由保守主义的文化立场上重新思考这一切。