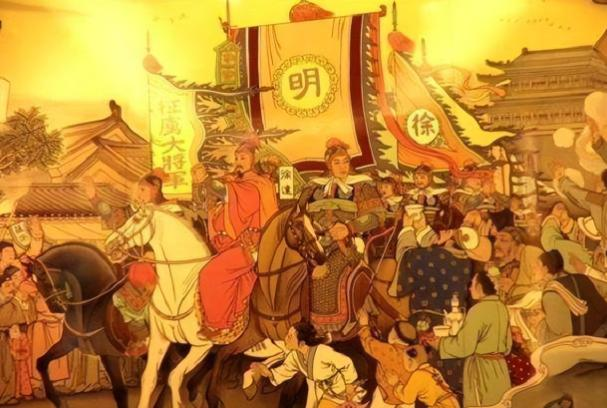

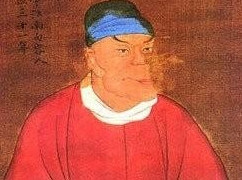

1395年68岁朱元璋去看望70岁老友汤和,朱元璋一进门,只见汤和已中风,无法说话,直流口水,看望汤和之前,朱元璋刚诛杀了宋国公冯胜,明朝开国六公爵一个不剩,汤和用一种乞求的眼光看着朱元璋,好像在问陛下,您真的一个不留吗? 洪武二十八年,一封圣旨从南京城传到了冯胜的府邸。这位年近七旬的宋国公,在读完圣旨后被立即收押入狱,罪名是"纵子行凶"。 冯胜出身行伍,早年追随朱元璋征战天下,是开国时期著名的军事统帅之一。他曾率军北伐,击败北元势力,收复辽东,为明朝的疆域扩张立下汗马功劳。 洪武十九年,冯胜统领大军征讨云南,一路所向披靡,最终攻克大理。这场战役让明朝彻底掌控了西南地区,巩固了朝廷的统治。 冯胜的功绩可以说是有目共睹,但在这个寒冷的冬天,他还是难逃一死。起因是他的儿子在街头与人争执,打死了一名小官。 朱元璋得知此事后震怒,认为冯胜身为宋国公却管教不严,纵容子弟胡作非为。最终,冯胜被处死,他的家人也受到牵连。 冯胜的死,标志着明朝开国六大国公全部陨落。徐达、李文忠、常遇春、邓愈、汤和、冯胜,这些开国功臣中,除了及时归隐的汤和外,其他人都难逃厄运。 而在冯胜之前,"胡惟庸案"和"蓝玉案"两起大案,已经让无数功臣人头落地。胡惟庸本是朝廷重臣,但被指控谋反,最终株连九族。 这场政治风暴波及甚广,不仅仅是胡惟庸一家遭殃,与他有往来的官员也纷纷被牵连。据统计,此案涉及人员多达三万余人。 蓝玉案的影响更为深远,这位征战一生的名将,最终因"谋反"的罪名被处死。与蓝玉一起被处决的将领多达一百余人,他们都是征战多年的老将。 朱元璋在建立明朝后,对功臣的态度逐渐转变。他开始担心这些功高盖主的开国元勋会威胁到皇权,于是采取了一系列措施加强控制。 设立锦衣卫、督察院等特务机构就是其中之一。这些机构专门负责监视大臣,搜集情报,成为朱元璋控制朝廷的重要工具。 朱元璋对功臣的猜忌愈发严重。他认为这些开国功臣权势太大,必须加以限制,否则将来必成大患。 从洪武中期开始,朱元璋逐步收回军队的指挥权,不再让勋贵世袭军职。这个政策直接削弱了功臣集团的军事实力。 汤和的政治敏锐度堪称一绝,正是这种敏锐让他在明朝开国功臣中独善其身。洪武二十一年,当朱元璋表示"天下无事,意不欲诸将久典兵"时,汤和立即察觉到了其中的深意。 他没有等待朱元璋进一步的行动,而是主动请求辞去军职,归隐故里。这个时间点的选择极为巧妙,既不显得太早以致引人怀疑,也不至于太晚而失去主动权。 汤和向朱元璋表示自己年事已高,难以继续承担军务。这个说法合情合理,既给了朱元璋台阶,又不失自己的体面。 当朱元璋询问他有什么要求时,汤和只提出要一百名美女供其享乐。这个要求看似荒唐,实则暗含深意,表明他对权力毫无留恋,只求安享晚年。 这种明智的选择,与汤和和朱元璋的早年经历密不可分。两人相识于凤阳一带,那时的朱元璋还是个贫苦的和尚。 在加入郭子兴的红巾军后,汤和多次在关键时刻帮助朱元璋。他深知朱元璋的能力和野心,始终以兄长的身份辅佐。 朱元璋称帝后,汤和被封为信国公,位列开国功臣之首。但他很快意识到,君臣关系已经取代了昔日的兄弟情谊。 随着朱元璋开始清算功臣,汤和更加谨慎。他减少在朝中露面的次数,避免参与政治争端。 在其他功臣纷纷落马的时候,汤和始终保持低调。他不像李善长那样建立党羽,也不似蓝玉般骄纵跋扈。 即便在致仕后,汤和也从不议论朝政。他把大部分时间都花在享乐上,让外界看到他确实对权力毫无兴趣。 这种态度让朱元璋对他的戒心逐渐减少。在其他功臣相继被处死的情况下,朱元璋始终容忍汤和的存在。 洪武二十八年,朱元璋来到汤和的府邸。此时的汤和已经中风卧床,无法言语,只能用目光与昔日的老友交流。 汤和已说不出话,只能不停地磕头,表达对皇帝的敬意。即便到了生命的最后时刻,他依然保持着作为臣子的谨慎。 从开国到洪武二十八年,朱元璋通过一系列政治清洗,基本肃清了功臣势力。 徐达虽然善终,但他的家族未能幸免于难。作为开国第一功臣,徐达的子孙后来也被朱元璋以各种理由削夺爵位。 李善长死于狱中,胡惟庸被诛九族,蓝玉及其家族被处死,冯胜晚年获罪。这些功臣或是被直接处死,或是被株连,几乎无一善终。 朱元璋建立的高度集中的专制体制,成为明朝政治的基本格局。他通过废除丞相制度,确立了皇帝直接管理百官的体制。 锦衣卫的设立,让皇帝掌握了独立于常规官僚体系之外的特务力量。这支力量不受任何机构节制,只对皇帝负责。 督察院的建立,使得朝廷形成了一套完整的监察系统。这个系统的存在,让任何官员都处在皇帝的监控之下。 汤和次年病逝,被追封为东瓯王,谥号襄武。

韭菜炒大葱

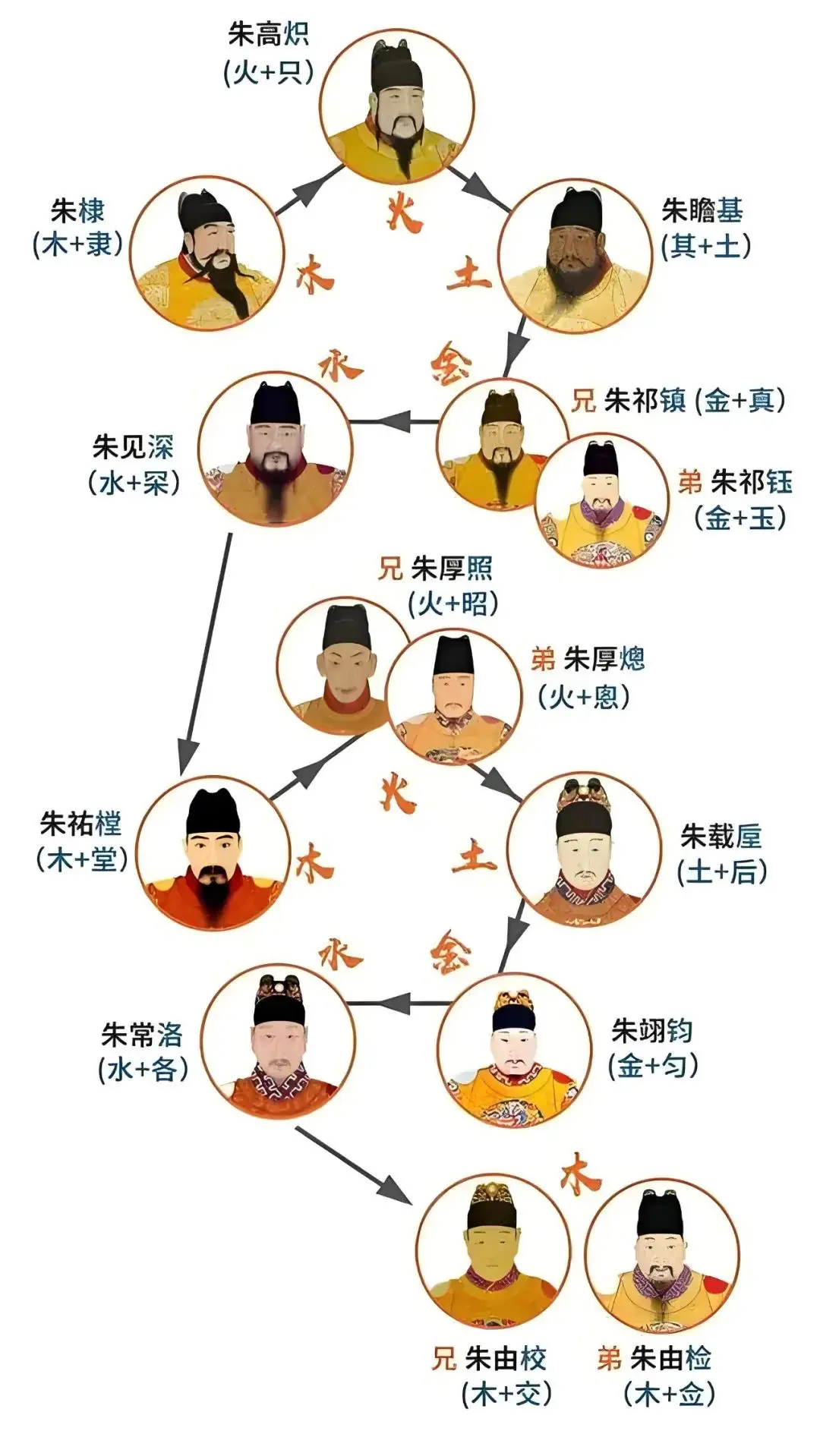

徐达一门两国公,一直延续到明末,还要怎样才能幸免于难?