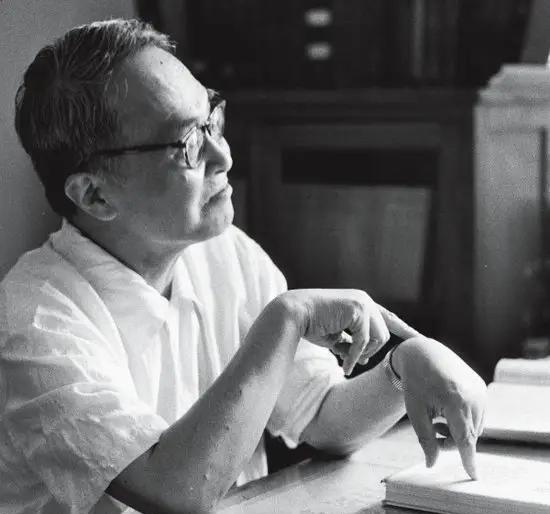

1937年,山西佛光寺,林徽因触摸着“宁公遇”久久不言,神情肃穆,丈夫梁思成记录下了妻子这一刻,只有他明白这一刻是有那么的不容易。 1937年,对中国来说是个没法平静的年份。抗日战争刚打响,社会乱成一团,国家的前途都不好说,更别提那些老建筑、老文物了。可就在这节骨眼上,林徽因和梁思成没想着躲起来,反而一头扎进山西,去找那些被历史埋没的宝贝。他们的目标很明确:找到唐代木构建筑的实证。这不是随便逛逛,而是带着学术的执念和对文化的责任感去的。佛光寺,就是他们这次冒险的重头戏。 林徽因是个了不起的女人。她不是那种只会待在书斋里写文章的人,她身体不好,却愿意跟着梁思成四处跑,风吹日晒都不怕。那时候,山西五台山可不是啥旅游胜地,交通不便,条件艰苦,外加战乱随时可能波及,他们能到那儿,本身就挺拼的。在佛光寺,他们发现了东大殿,这座唐代建筑让他们激动得不得了。但更特别的,是林徽因看到“宁公遇”塑像那一刻。 “宁公遇”是谁?其实历史没留下太多记载。这尊塑像是唐代的,造型是个女性,可能是位施主,也可能是某种象征。林徽因把手放上去时,整个人像是愣住了。梁思成后来记下这事,说她神情肃穆,半天没说话。他没多写她心里咋想,但他说自己明白,这一刻对她有多不容易。这“不容易”,不光是路途的辛苦,更有她对文化发现的那份感慨。那时候,中国人对自己的历史知之甚少,建筑史的空白多得吓人,林徽因他们就是在填这些空白。 梁思成和林徽因的合作,不是那种表面上的夫妻搭档。他们俩在学术上互相支撑,林徽因的眼光特别敏锐,梁思成的记录和分析又很扎实。佛光寺的发现,后来证明是中国建筑史上的一大突破。东大殿是当时已知最老的木构建筑之一,而“宁公遇”塑像的存在,更让这地方多了层人文的意义。林徽因摸着塑像时,可能想到的是千年前那个女性的故事,也可能是觉得自己和这塑像有种奇妙的联系。梁思成懂她,所以他记下这瞬间,没多加渲染。 这事儿得放进1937年的大背景里看。那年头,日本人侵略中国,烧杀抢掠,多少古迹毁于一旦。北平、南京这些文化重镇都岌岌可危,林徽因和梁思成却在山西跑来跑去,干的不是救急的事,而是救文化的事。他们知道,这些老东西要是没了,中国人就少了一块根。林徽因身体本来就弱,肺病一直缠着她,可她没退缩。梁思成也是,家里条件不差,但他也没想着过安稳日子,跟着她一起吃苦。 佛光寺的发现,不是偶然。林徽因他们之前就听说过山西可能藏着唐代建筑的线索,但没人敢打包票。他们查资料、问当地人、翻山越岭,才找到这地方。到了之后,林徽因一眼就看出东大殿的不一般,梁思成则负责测量、拍照、记录。他们分工明确,效率高得惊人。后来,他们把这些成果写进书里,成了中国建筑史的奠基之作。可当时,谁也不知道这发现会有多大影响,他们只是凭着一股劲儿干下去。 林徽因为啥对“宁公遇”这么上心?可能因为她自己也是个女性,在那个年代做学问不容易。她和塑像之间,也许有种无言的共鸣。她不是单纯感慨,而是把这发现当成一种使命。梁思成写她“神情肃穆”,这话挺重的,说明她不是随便感动,而是真被触动了灵魂。他懂她,所以没多写废话,只留下一句“这一刻有那么的不容易”。这不容易,是他们共同扛过的苦,也是对文化传承的坚持。 林徽因的身体状况,一直是他们工作的大障碍。1937年,她肺病已经挺严重了,走几步都喘。可她还是去了佛光寺,摸着“宁公遇”时,可能也在想,自己还能干多久。梁思成看着她,心里肯定不好受,但他没劝她停下,因为他知道她停不下来。这份默契,是他们感情里最动人的地方。林徽因不是啥完美英雄,她有病、有脾气,但她对文化的爱是真的。 再说说那时候的山西。1937年,山西是抗战前线之一,局势乱得很。林徽因他们去佛光寺,不是啥浪漫之旅,而是冒着风险去的。当地老百姓可能都不理解,这俩城里人跑来干啥。可他们不在乎别人咋看,只想把老祖宗的东西留下来。佛光寺的东大殿,后来被证明是唐代建筑的活化石,而“宁公遇”塑像,也成了研究唐代雕塑的重要线索。 他们的工作,后来影响了好几代人。梁思成写《中国建筑史》,林徽因参与了不少调研和整理,佛光寺的发现是其中浓墨重彩的一笔。可惜,林徽因没活到看到这些成果开花的时候。她1955年就去世了,梁思成后来也一直惦记着她。他们的故事,不是啥传奇大片,而是实实在在的努力和付出。1937年的那一幕,林徽因摸着塑像,梁思成记下来,就是他们人生最真实的一页。