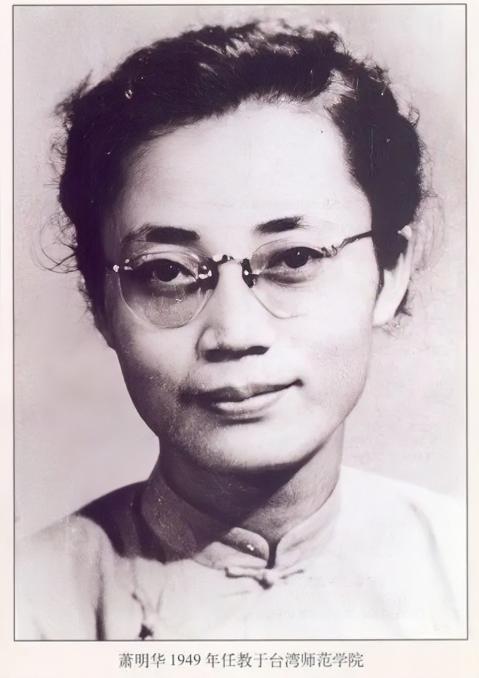

1950年,潜伏在台湾的女地下党,在被敌人抓捕的前夕,突然说:“天气有些阴,可能要下雨,不知可否让我收一下衣服?”敌人没有察觉任何不妥,便同意了。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1950年2月4日,台湾台北,寒风夹着细雨,空气中弥漫着不安,萧明华的家中,几位亲友正围坐为她哥哥庆生,笑声还未散尽,门外却传来陌生的敲门声。 她心头一紧,面上却不动声色,起身迎向门口,两名国民党特务站在门外,目光如刀,声称要找“于教授”,萧明华微微一笑,平静地说:“他今晚去同事家了,不在。”特务扫视屋内,未找到破绽,只得离去,然而她知道,危险已如影随形。 两天后,2月6日,特务再次上门,这次来势汹汹,萧明华站在阳台前,抬头望了望阴沉的天空,转身对特务说:“天气有些阴,可能要下雨,不知可否让我收一下衣服?” 特务上下打量她,见她神色如常,便点头同意,她走向晾衣杆,缓缓收下那件蓝布旗袍,动作从容,仿佛只是日常琐事,无人知晓,这一举动是她发给战友的最后信号:危险,速撤!这件旗袍,承载了她对革命的忠诚,也为同志们的安全铺就了最后一条路。 萧明华,1922年出生于浙江一个普通家庭,自幼聪慧,勤奋好学,小学毕业后,她考入开封师范学校,成绩优异,展现出过人的天赋,抗日战争爆发,家道中落,她随家人辗转迁至重庆,在重庆师范学校和国语师资训练班继续学业。 战乱中的颠沛流离,磨砺了她的意志,也让她萌生了报国之志,在重庆,她遇到了中共地下党员朱芳春,他的革命思想如火种,点燃了萧明华心中的理想。 1945年抗战胜利,她随家人返回浙江,途中曾因客船与国民党运粮船相撞而临危不乱,冷静安抚乘客并与对方交涉,化解危机,这份胆识,为她日后的地下工作埋下伏笔。 1948年,党组织选中萧明华赴台潜伏,这是一项深入虎穴的艰险任务,她没有犹豫,带着一腔热血踏上台湾岛,表面上,她是台湾师范学院的国文教师,温文尔雅,深受学生喜爱;暗地里,她是地下党的情报工作者,与化名“于非”的朱芳春假扮夫妻,肩负传递军情的重担。 两人将阳台上的晾衣杆作为信号工具:晾衣表示安全,收衣则意味着危险,他们在台北和平东路的宿舍里,冒着军警巡逻的压力,搜集情报,用米汤写下密信,藏于《古文观止》的字缝。 萧明华白天教书,夜晚校稿,深夜整理情报,生活如履薄冰,却从未懈怠,她曾六次将绝密军情送回大陆,其中包括《海南岛防卫方案》等关键信息,为东南沿海的解放提供了重要支持。 然而,蒋介石因情报屡屡泄露而震怒,秘密下令在台湾严查“共谍”,萧明华和朱芳春逐渐被特务盯上,2月4日那次试探后,她敏锐察觉到自己可能暴露,但为了保全情报网络,她选择留下,与特务周旋。 那晚,她叮嘱朱芳春从后门撤离,并约定:若晾衣杆上无衣物,便是危险信号,切勿返回,2月6日,特务包围小院,萧明华在被捕前一刻,冷静收下旗袍,用这无声的暗号护送战友安全撤离,铁门被砸开时,她将最后半张情报塞进灶膛烧毁,迎向敌人时,眼中没有一丝畏惧。 在保安司令部的刑讯室里,萧明华承受了非人的折磨,烙铁烫穿了她的白衬衫,竹签刺入指甲,她却始终咬紧牙关,未吐露半个字,敌人威逼利诱,甚至以她哥哥相要挟,她仍坚守信仰。 关押200余天后,敌人一无所获,决定对她执行枪决,临刑前,她提出与哥哥见面,借机递出一瓶鱼油,表面诉苦,实则暗中示警,让哥哥通知朱芳春等人撤离,这瓶鱼油,承载了她对革命的最后托付。 1950年11月7日凌晨,台北马场町刑场,阴风瑟瑟,28岁的萧明华被押赴刑场,面对枪口,她整理了头发,平静地说:“不要把我的遗骨带回家乡,就留在台湾吧。” 她相信,台湾终将回归祖国,无论身葬何处,皆是故土,枪声响起,她的生命定格,却以不屈的信念点燃了新中国的黎明。 直到1982年,萧明华的遗骨才被送回大陆,安葬于北京八宝山革命公墓,墓碑上,朱芳春亲题“归来兮”三字,寄托无尽哀思。 她的情报手稿,如《台湾兵要地志图》,如今陈列在军事博物馆,针尖戳出的标记依旧清晰,每年清明,白发苍苍的老人会在墓前献上白菊,缅怀那位总穿蓝布旗袍的国文老师。 她的声音,仿佛仍回荡在课堂,温润而坚定;她的牺牲,如晾衣杆上的旗袍,在历史长风中猎猎作响,诉说着忠诚与信仰。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:中国军网——《萧明华:碧血洒宝岛 魂兮赋归来》