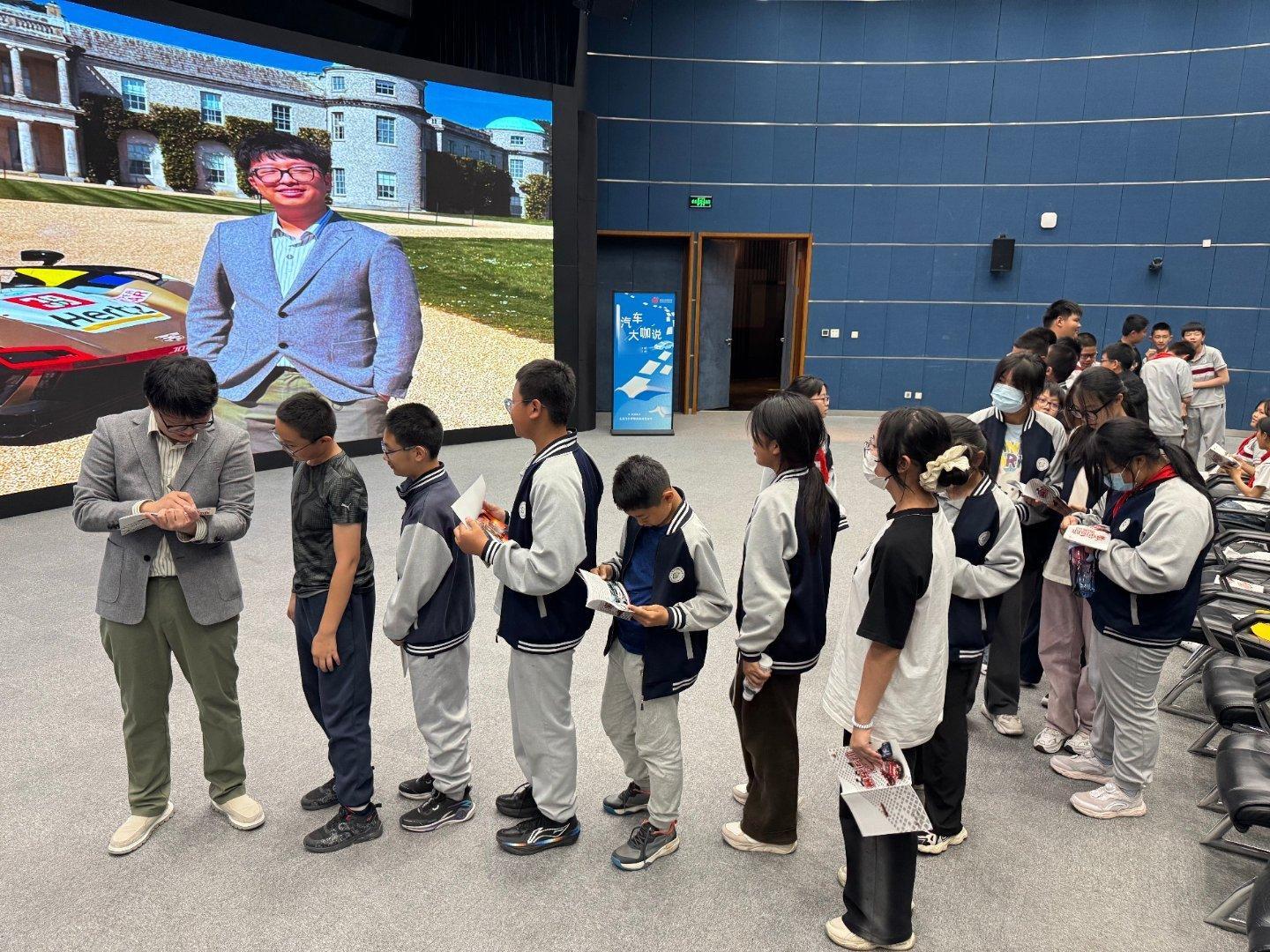

今天下午,在北京汽车博物馆做了一场科普讲座。

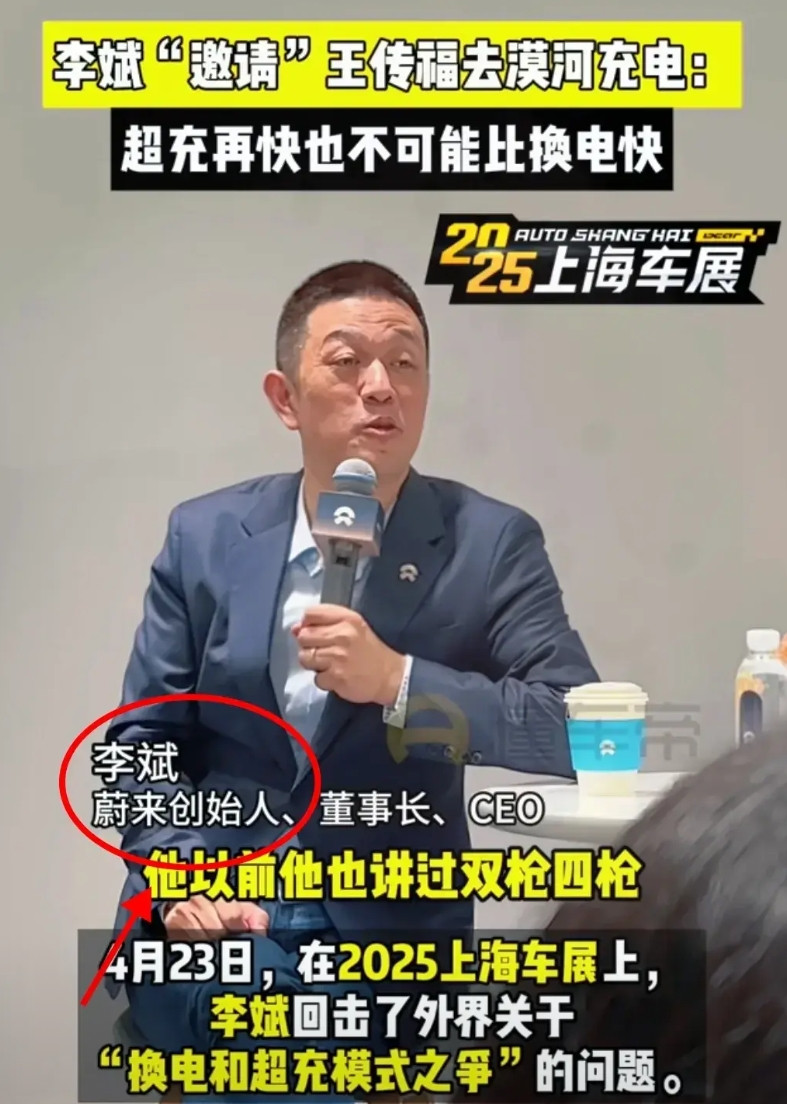

虽说从上海车展到现在,我已经几乎一周没有睡过好觉了,但讲座结束后,我心里依然有种说不出的感慨,写下了这篇长文。

这次,我讲的主题是《从古德伍德到F1世界锦标赛》。讲述了自己这些年来在汽车世界里的所见所闻,也讲了赛车运动的发展与演变。

本以为,面对台下那么多小朋友,汽车的历史与文化会显得有些遥远。但没想到,每一次互动,每一个提问,都像是一束束热烈而纯真的光照在我的眼中。

我问他们:你们希望未来的汽车是什么样?

有的小朋友说,希望动力更强;有的说,希望行驶更稳;有的说,希望车壳能把风的阻力降到最低;有人期待无人驾驶,有人关心能不能更安全……

他们还没系统学过物理和机械,但他们的每一个答案,拼凑在一起,竟然已经勾勒出了汽车未来最清晰的模样。

他们知道电动车,也懂发动机和混合动力;在我介绍60年代、70年代F1技术千变万化的年代时,一位小男孩腼腆的小声说到了尾翼和鼻锥的区别,甚至谈到了下压力;讲座结束后,还有一个小男生跑过来拉着我问:“老师,小米赛车前面的那两个洞,是做什么的?”

那一刻,看着他们亮晶晶的眼神,我仿佛看到了十多年前的自己。

那个在科学课上,与童年好友大谈阿隆索和舒马赫最高时速差距的小孩;那个在作业本边缘,偷偷画着梦想中赛车草图的少年。

那些草稿纸和小纸条,原来并没有被时间收走,只是隔了十几年,悄悄传到了他们的手中。

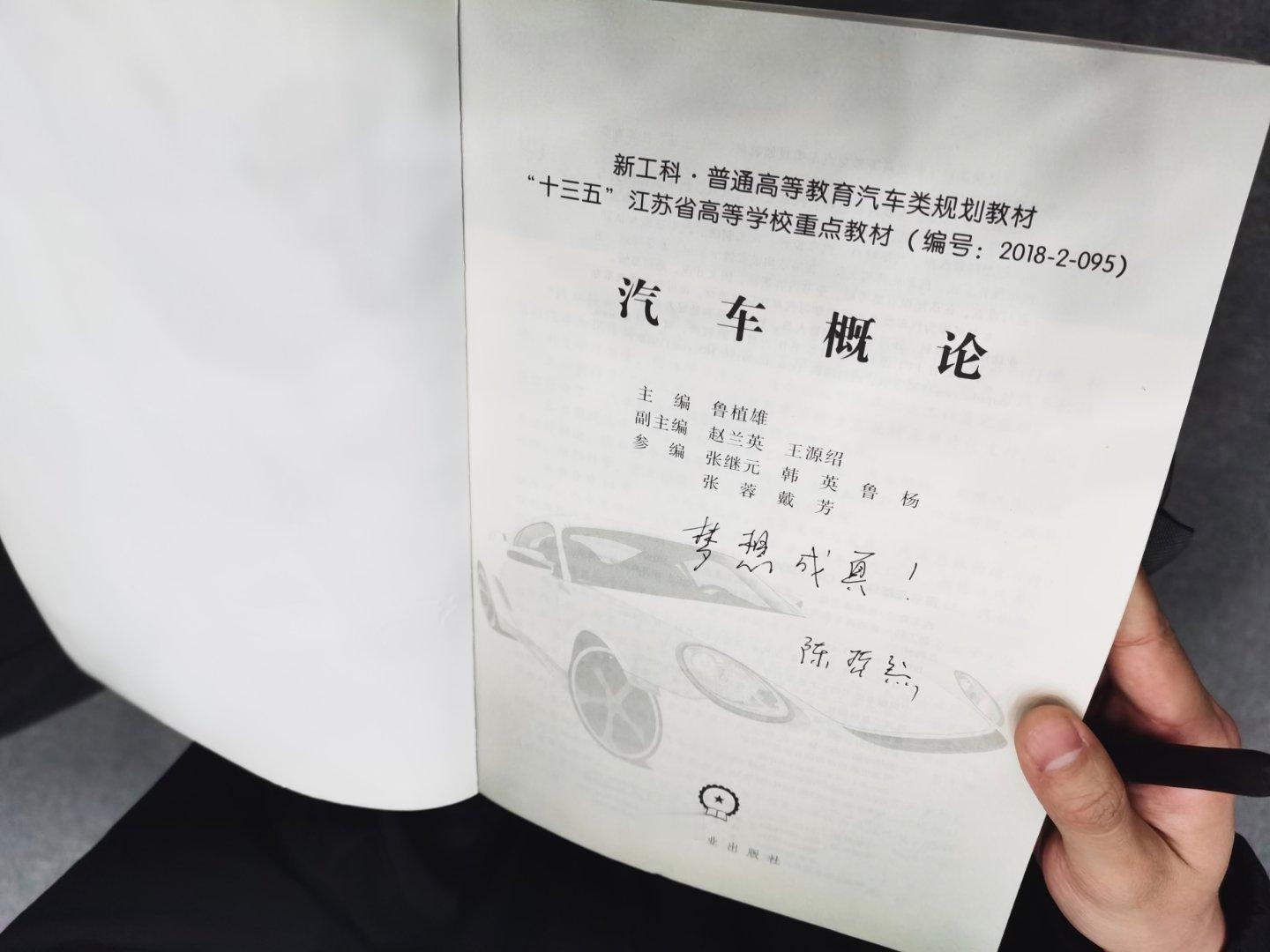

还有一位大学生朋友,拿了一本《汽车概论》让我签字,我恍惚了。我也学过这本书,机械工业出版社出版的,如今我在北汽博和机械工业出版社一起讲着更多的汽车故事。

就像我前几天写下的那句话——

我们种下的每一棵小小的种子,总有一天,会下一代人的手中,长成参天的树。

以车为本,叙事传情,永不止步。

我还有什么理由不继续努力?