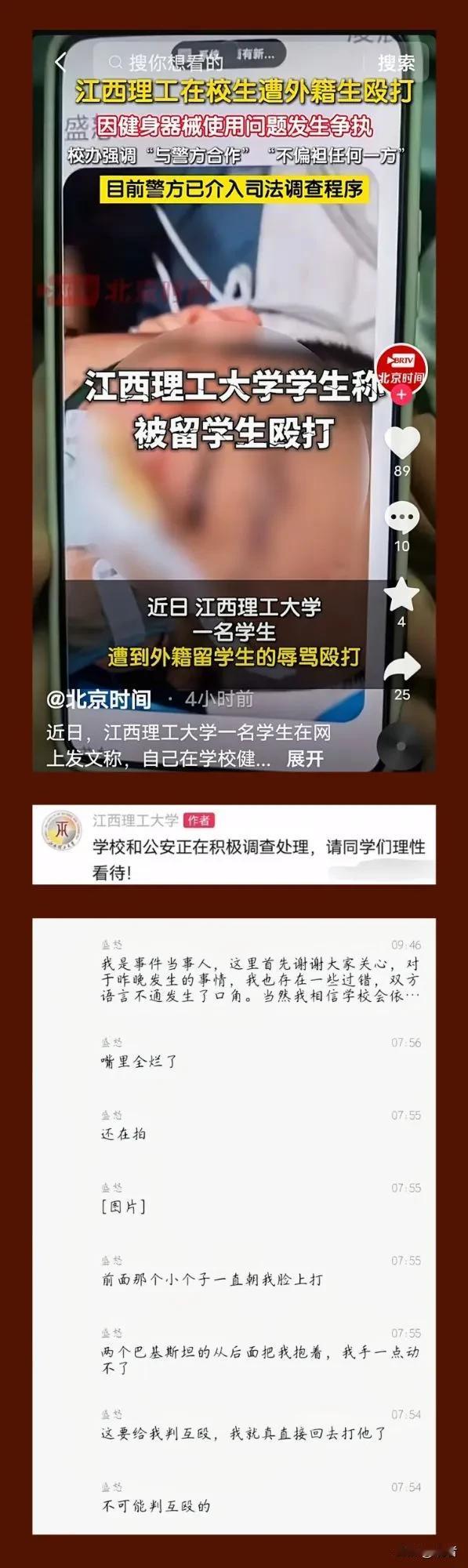

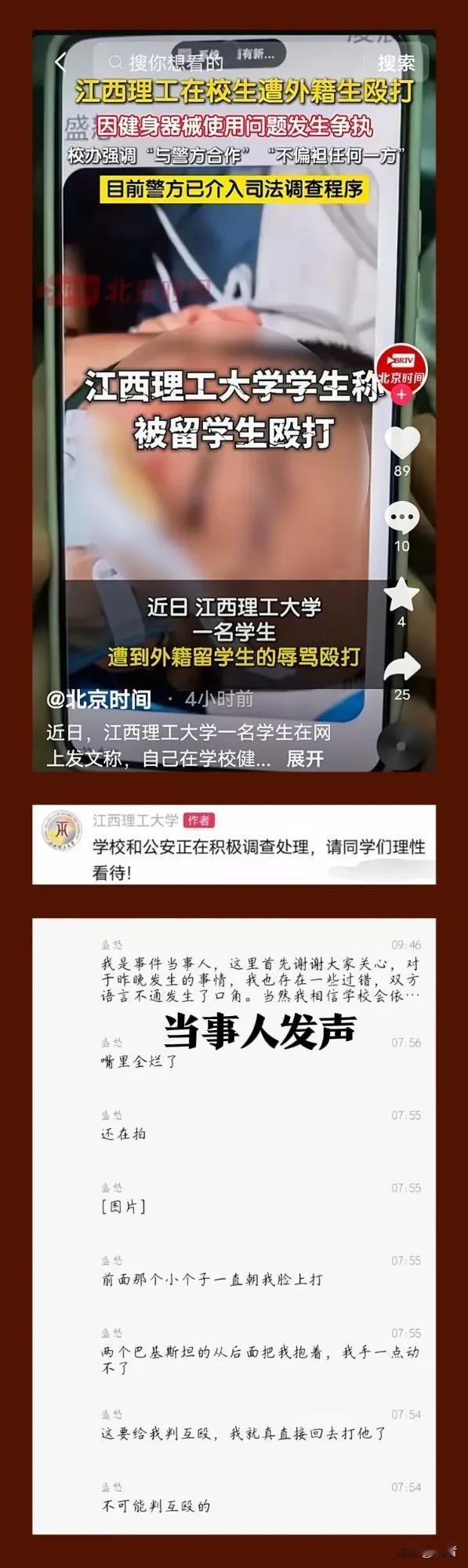

外国留学生公共场所肆意群殴中国学生,到底是从哪里来的底气?还把中国当成是 1840年的晚清政府吗? 2025年4月23日,江西理工大学健身房内发生的中外学生冲突事件,如同一面棱镜,折射出涉外交往中不容忽视的深层问题。当外籍学生从强抢器械到纠众围殴,当中国学生在母语环境中反遭暴力殴打,这起事件已超越个体纠纷范畴,成为检视社会治理、文化认知与法治精神的重要样本。 事件中最令人震惊的,是外籍人员在冲突中的"强势"表现:从语言沟通环节拒绝使用中文,到动辄纠集同伴实施暴力,这种行为模式暗含着某种错位的身份认知。部分外籍人员误将中国社会的开放包容视为特权通行证,误以为凭借国籍身份即可在公共空间享有超越规则的待遇。这种特权幻觉的形成,既与个别地方曾经存在的"超国民待遇"惯性有关,也源于全球化时代跨文化认知的失衡。当健身房的器械使用权争议演变为肢体冲突,本质上是特权思维与规则意识的正面碰撞——在法治社会里,任何个体的权利边界都应由法律划定,而非国籍标签。 冲突初始的语言争执颇具象征意义:中国学生要求对方使用中文沟通,本是合理的在地化要求,却成为矛盾激化的导火索。这暴露出部分外籍人员对中国社会基本文化规则的漠视——在主权国家境内,使用当地通用语言进行日常交流,既是国际惯例,也是基本的文化尊重。当沟通障碍演变为情绪对抗,反映的不仅是语言能力的缺失,更是文化主体意识的错位。真正的国际交往,应当建立在平等互信的基础上,而非某一方的单方面妥协退让。 从器械纠纷到围殴事件的升级,暴露出校园安全管理的薄弱环节。高校作为多元文化交汇场所,理应建立完善的涉外事务处理机制,尤其在公共空间使用、冲突调解等方面需有明确规则。当外籍学生能够轻易纠集同伴实施暴力,说明校园安全预警机制存在滞后性。更值得关注的是,事件中是否存在器械使用规则不明确、管理人员介入不及时等问题?这些都需要校方进行深刻反思。高等教育的国际化,绝不能以牺牲本土学生的合法权益为代价。 事件中最令人愤慨的,是围殴行为展现的暴力恶性——使用疑似指虎拳套等器具,实施多人协同伤害,已涉嫌构成严重的刑事犯罪。中国法律明确规定,"法律面前人人平等",任何国籍的人员在中国境内都必须遵守中国法律,违法犯罪行为必将受到严惩。这起事件警示我们:在构建人类命运共同体的进程中,必须坚守法治底线。对外籍人员的友好相待,绝不是对违法行为的纵容迁就;多元文化的交流互鉴,必须建立在尊重法律、遵守规则的基础之上。 当全球化浪潮席卷而来,如何在开放包容与规则坚守之间找到平衡,如何让多元文化在法治框架下良性互动,成为亟待破解的时代课题。我们既应摒弃狭隘的民族主义,也必须坚决反对任何形式的特权思想。唯有构建以法律为基石、以尊重为纽带的交往秩序,才能让校园成为不同文明交流互鉴的美好园地,而非特权与暴力滋生的温床。期待相关部门依法彻查事件真相,让正义得到彰显——这既是对受害者的慰藉,也是对所有在华人员的明确警示:中国是法治国家,任何践踏法律的行为,都必将付出应有代价。 殴打学生 校园暴力 留学生霸凌案 学院伤人事件