1945年,一名刚入伍的新兵打扫战场时,相中了一个鬼子腰间佩戴的盒子枪,正要去拿时,突然被装死的鬼子咬住了手!

在1945年的一个寒冷的黎明,李福兴蹲在浓雾弥漫的江苏江都郊外,手中紧握着老旧的步枪。他的心跳随着战斗的临近而加速,这个身材瘦小、皮肤黝黑的新兵刚从江苏泰州的家乡来到前线。三月份才加入华中野战军第7纵队57团2营的他,经历的不过是几个月的训练和无数次的内心战斗。

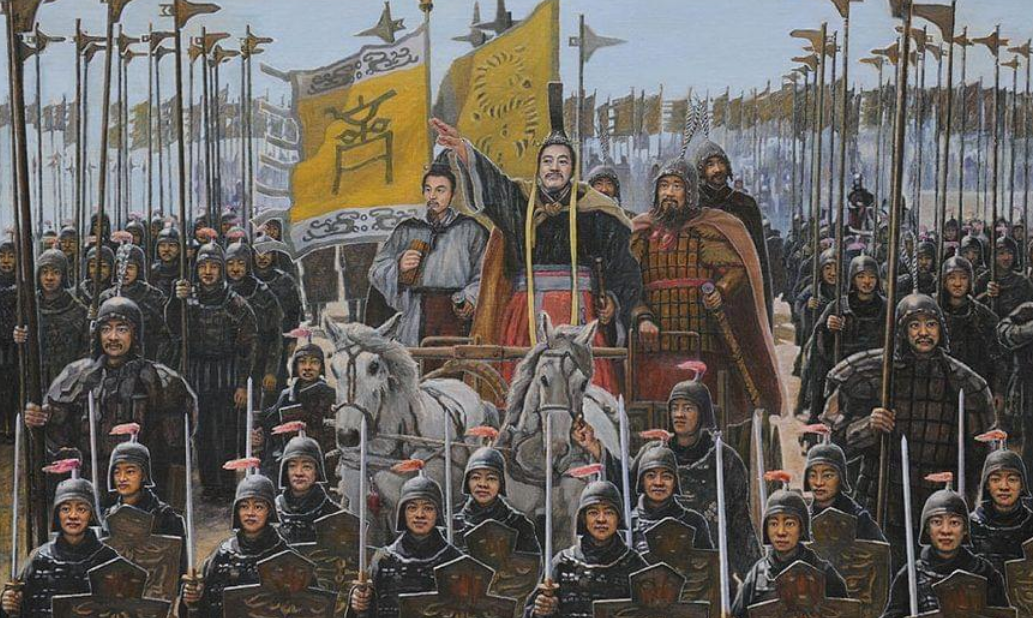

那天,粟裕司令的战术是明确的:“围三缺一”,以最小的代价全歼敌人。57团的任务是夺回邵伯镇,一处仍由日军顽固守卫的地方。尽管日军已经宣布投降,但这些残余的鬼子和伪军仍然坚决抵抗。

随着天色渐亮,战斗开始了。李福兴和他的同袍们在密集的枪声和爆炸声中前进。尽管敌人的装备和战斗力强大,但他们的气数已尽。李和他的小队从北面发起攻击,他们像饿狼一般猛扑向敌人。

战斗接近尾声时,李福兴在战场上四处巡视,寻找遗留的武器和弹药。突然,他的目光落在了一个日军士兵的尸体上,那人腰间佩戴着一只他从未见过的盒子枪。他的好奇心驱使他走过去,正当他伸手去拿时,那个看似死去的日军士兵突然张开双眼,猛地咬住了李的手!

当李福兴感受到犹如野兽咬合的疼痛在手臂上传来时,他的脑海中一片空白。他的尖叫声划破了清晨的宁静,声音中充满了惊恐和痛苦。那个日军士兵的眼神死气沉沉,但其行动却异常迅猛。李的本能反应是摆脱这突如其来的攻击,他挥舞着手臂,试图甩开这个像鬼魅一般的敌人。

他的挣扎吸引了附近战友的注意。几名战士迅速赶来,他们的脸上满是震惊和怒气。一个战友高举步枪,用枪托猛击那个日军士兵的头部,终于让李福兴从这可怕的咬住中解脱出来。李的手臂上留下了深深的齿痕,血液沿着他的手臂往下流淌。

在战场的紧张氛围中,李福兴坐在一块被炮火炸出的大石头上,他的手臂伤口仍在渗血。他的战友,张强,一个壮实的年轻人,迅速从他的背包中掏出了急救包。张强的动作既迅速又娴熟,显然这不是他第一次在战场上进行急救。

李紧咬着牙,试图抑制住因伤口清理而引起的剧痛。当消毒水接触到伤口时,那种灼烧感让他几乎想要尖叫出来,但他只是紧紧地闭上了眼睛,面部肌肉因承受痛苦而扭曲。尽管如此,他的眼神中透露出坚定和愤怒,这种表情不仅仅是因为伤痛,更因为对敌人的深深憎恨。

张强轻轻地处理着伤口,他的手法既温柔又稳定。他不时地安慰李福兴,声音低沉而诚恳:“福兴,忍一忍,很快就好了。”周围的其他战友也围了过来,他们的眼神充满了关切和鼓励。

“这伤口不深,包扎好了就没事。” 另一位战友刘伟加入到了安慰的行列中,试图分散李福兴的注意力。他们知道,这种时刻,情绪的支持同样重要。

完成了包扎,张强轻拍着李福兴的肩膀,试图给予他一些安慰。李福兴虽然面色苍白,但在听到这些话后,嘴角露出了一丝微笑。他知道,尽管伤口疼痛,但拥有这样的战友,是他最大的安慰。

此时,他们的注意力被那名装死的日军士兵吸引。这个小鬼子在他们的迅速反应下,已经无路可逃。几名战士迅速冲过去,把他摁在地上,撬开了他的嘴巴。经过一番挣扎,日军士兵终于放弃了抵抗,他腰间的手枪也被迅速收缴。在中国战士的团结协作下,这个小鬼子被迅速捆绑,像粽子一样被带回了总部。

李福兴在被送到卫生所接受进一步治疗时,医护人员一看到他手上的伤口,都吓了一跳。他的伤口看起来就像被狗狠狠咬过一样,血迹斑斑。医护人员仔细处理着他的伤口,同时感到震惊和同情。

后来,当医护人员得知这伤口不是狗咬的,而是被日军士兵咬的时,大家都无奈地摇了摇头,为李福兴感到不值。李在卫生所里休养了一个多月,伤口终于慢慢好转,但那深深的咬痕,成了他身上永远的印记。

与此同时,那名咬人的日军士兵在战俘营里接受了审问。面对询问,他并没有隐瞒,坦承自己是在地上装死,但被中国战士发现后,无奈地选择了反抗。如果他知道李福兴当初只是对他腰间的盒子枪感兴趣,而并没有意识到他在装死,可能会后悔自己的冲动和不耐烦。

这件事给李福兴留下了深刻的教训。在随后的战斗中,他变得更加谨慎和警觉。每当他看到手臂上的咬痕时,都会提醒自己在战场上要时刻保持警惕。而他那些忠诚和勇敢的战友,以及他们之间的深厚友谊,成为了他战斗中最大的支持。