有一次,杨澜参观梁思成纪念馆,看到一张林徽因踩房梁的照片,心生疑虑,忍不住问梁从诫:“你母亲穿着旗袍,是怎么爬上这么高的房梁?”梁从诫听完,脸色瞬间变得难看,只用7个字冷冷地回复杨澜。 梁从诫是林徽因的儿子,他出生时,林徽因喜悦之极,写下了著名的《你是人间的四月天》:

“你是一树一树的花开,是燕在梁间呢喃——你是爱,是暖,是希望,你是人间的四月天!”

林徽因很有文学天赋,也热爱创作,但也只是当成一种业余爱好。

她真正热爱的是中国古建筑,几乎将其当作一种神圣的事业来献身。在这点上,丝毫不亚于她的丈夫梁思成。 梁从诫在回忆录中如此评价:“母亲在测量、绘图和系统整理资料方面的基本功不如父亲,但在融汇材料方面却充满了灵感。那时期,父亲的论文和调查报告大多经过她的加工过色。”

从1931年到1937年,林徽因和梁思成一起,在全国多地进行古建筑的野外调查和实测。

很多有价值的古建筑,都隐没在荒郊野谷之中。但他们不畏艰辛,徒步跋涉,只为了保护那些古老文物。

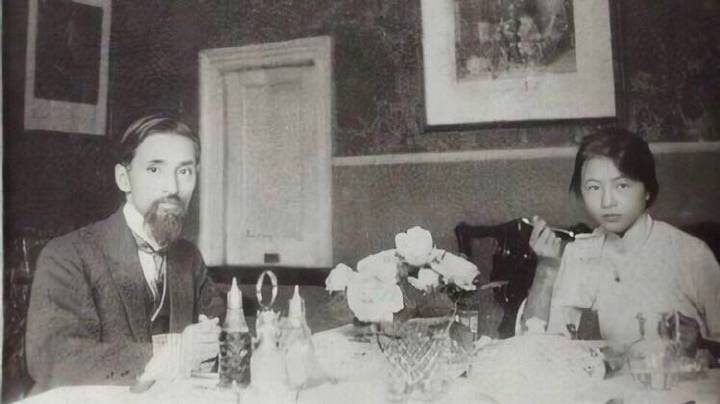

1933年,他们到了河北正定的开元寺。也是在那时候,留下了一张林徽因在房梁上测绘的照片。

照片上可以看出:林徽因身穿长旗袍,笑容温婉,带着投入事业的满足感。

后来有一次,主持人杨澜问梁从诫:“你母亲穿着旗袍,是怎么爬上这么高的房梁?”

答案其实很简单,旗袍下摆都是开缝的,只要稍稍提到把膝盖露出,就方便行动了。

但是,杨澜如此犀利的提问,多少带点讽刺和质疑的味道。

梁从诫听了,脸色瞬间沉了下来。他冷冷回答了7个字:“梁家机密,不外露。”

梁从诫之所以不悦,是因为他希望大家关注的重点,是他的母亲对中国建筑事业的贡献,而不是她的衣着上。

而且,林徽因并不是贪图富贵享乐之人。相反,她曾为了民主大义,不惜陷入困苦之中。

1937年,在日军占领北平前夕,林徽因与梁思成一起,毅然带着家人毅然奔向陌生的西南大后方,过了颠沛流亡的生活。

也是在流亡的日子里,林徽因的肺病加重,一直得不到好的医疗。

梁从诫后来回忆道:“她每天都在床上艰难地咳着、喘着,常常整夜不能入睡。她的眼窝深深地陷了下去,全身瘦得叫人害怕,脸上见不到一点血色。”

但日子再难,她都不愿接受友人的帮助到国外去,誓与国家共存亡!

那段时间,林徽因还拖着病体,协助梁思成编写了影响深远的《中国建筑史》

林徽因的付出,大家有目共睹。因此在解放后,她被正式聘为清华大学建筑系的一级教授、北京市都市计画委员会委员、全国文代会代表……

解放后,生活和创作环境都好了很多,林徽因更加热忱地投入建筑事业。其中很重要的两项,就是参与国徽和人民英雄纪念碑的设计工作。

1950年,以梁思成为首的一个清华建筑系教师小组,参加了国徽图案的设计工作,林徽因当然也在其中。

为自己的国家设计国徽,在中国历史上可能是一次空前绝后的机会,林徽因与梁思成都兴奋不已。

他们有共同的立意:国徽不仅要表现革命的内容,还要体现出我们这文明古国悠久的文化传统。

林徽因在这个设计中做了很大贡献,许多构思都是她首先提出并勾画成草图的。她也曾多次亲自带著图版,扶病乘车到中南海,向领导人汇报、讲解……

因此,当毛主席宣布国徽图案通过时,林徽因激动得当场落泪。

林徽因在生命的最后时刻,参与了人民英雄纪念碑的设计和建造。她亲自为碑座和碑身设计了全套饰纹,特别是底座上的一系列花圈。

她曾对世界各地区、各时代的花草图案进行过反覆对照、研究,对笔下的每一朵花,每一片叶,都描画过几十次、上百次。

梁从诫对那段时光记忆深刻:“我每次回家都可以看到她床边的几乎每一个纸片上,都有她灵感突来时所匆匆勾下的某个图形,就像音乐家们匆匆记下的几个音符、一句旋律。”

遗憾的是,这项工作,林徽因没能最终完成。

1955年,林徽因的肺病急剧恶化,住进医院后,已经衰弱得讲话都费劲。

终究,在最美的人间四月天,年仅51岁的林徽因悄然离世了。

2006年,杭州花港观鱼公园,建起一座林徽因纪念碑。墓碑上写的是:“建筑师林徽因墓”。

说到林徽因,人们总爱提及那些真假难辨的风月故事:徐志摩为她抛妻弃子、金岳霖为她终身不娶……

对于建筑事业,林徽因一生钟爱,也全身投入,为我国立下汉马功劳。这是不容忽视的贡献。

但很可惜,谣言一张嘴,辟谣跑断腿。如今人们评论林徽因女士,总是大肆批判她的风月故事,而忽视了她事业上的成就。 梁从诫曾说:“我有责任把母亲当年亲口讲过的,和我自己直接了解的一些情况告诉关心这段文学史的人们。或许它们会比那些传闻和臆测更有意义。”