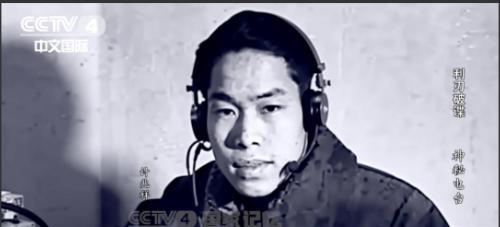

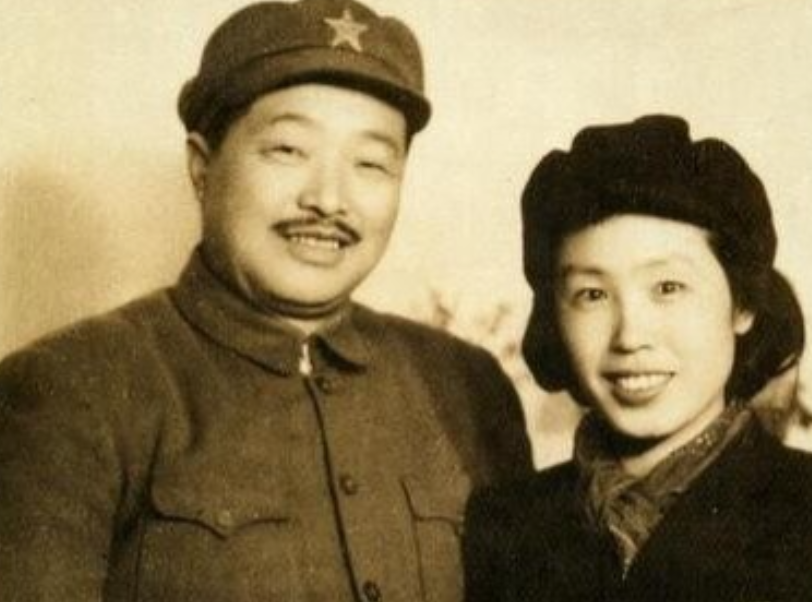

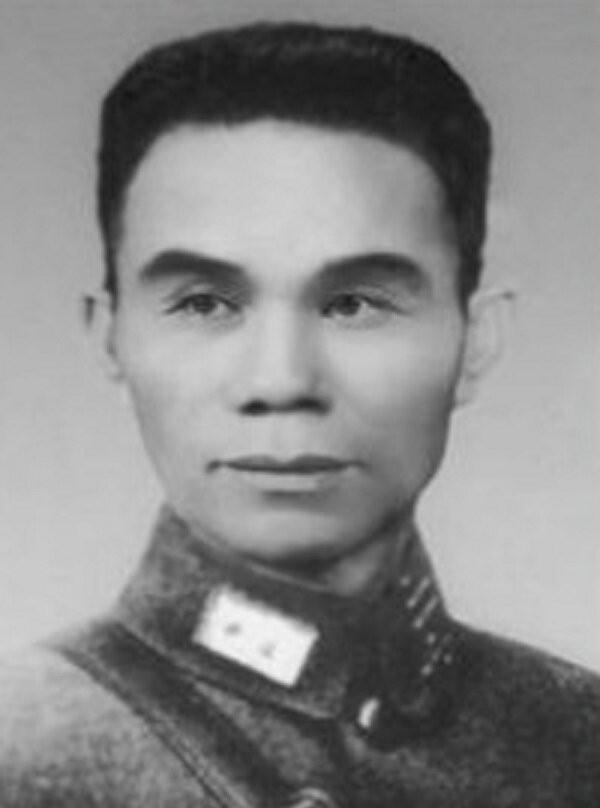

1931年,徐向前骑马经过一堆尸体旁,恰好看到一具正奋力扭动身体的“尸体”,当即命令警卫把这个战士救出来,当时谁都没有想到他这个举动,竟为新中国救下了一位赫赫有名的战将! 在中国共产党的早期历史中,徐向前和秦基伟这两位后来成为中国人民解放军高级将领的人物,在战争与革命的烽火中,命运交织。1931年,秦基伟在黄安战役中作为红四方面军手枪营2连连长,显示了他的军事才能。他护卫着总指挥徐向前,成功地指挥部队夺回了失守的阵地。徐向前总指挥对秦基伟印象深刻,这种印象在后续的救援中成为了决定性的因素。 秦基伟,这位未来的将军,他的命运几乎在一瞬间被改写。1932年的某个深秋早晨,红四方面军在撤离战场的途中,一路的苦难和硝烟尚未散去。秦基伟因战斗中受的重伤加剧,发高烧后陷入昏迷,不慎被担架队误认为牺牲,遗弃在一旁的尸体堆旁。那是一个灰蒙蒙的清晨,薄雾笼罩了杂草丛生的小路,战火的余烬还在地面上冒着轻烟。 就在这一刻,徐向前总指挥恰好策马经过这片凄凉的战场。他的马蹄间歇性地踏过湿滑的泥土,马背上的将军目光如炬,透过薄雾瞥见了那似乎还在微微扭动的“尸体”。徐向前的心中一紧,他立即命令警卫员停下,回转马头,细查那动弹的身影。 警卫员走近后,发现秦基伟的脸色苍白,嘴唇紫得发黑,但仍隐约有呼吸。他们急忙将秦基伟从冰冷的泥土中抬起,搭在一匹马上,用军大衣紧紧裹住他的身体,试图保存他仅存的体温。徐向前指挥将军令立即转向,朝着最近的医疗点急行。 随后的几天里,秦基伟在川北一位老中医的精心治疗下逐渐恢复。用草药和传统疗法治愈了他腐烂的伤口,防止了必要的截肢。这段时间,秦基伟虽身处生死边缘,但生命力顽强,最终战胜了死神的召唤。 秦基伟痊愈后,尽管身体未能完全恢复到战前的状态,但他的意志未曾动摇。他被安排在红江县指挥地方武装,很快因表现出色,被任命为警卫团团长。然而,战争的阴影仍未远离,不久后,秦基伟再次被调至前线,任31军92师274团团长。 时间来到1937年,尽管之前被下放至总部连级参谋,但秦基伟在粉碎刘湘“六路围攻”中的表现,让他被任命为补充师的师长。命运似乎总在考验他,补充师不久后因战争需要被解散,秦基伟又一次面临职位的空缺。 最终,他被调入红四方军的供给部,尽管这是一个后勤职位,秦基伟却在这里发挥了关键作用。1937年1月,临泽城战役爆发,他被临时委任为守城指挥官。城内的守军寥寥无几,远不及马家军的数万之众。秦基伟将所有非战斗人员组织起来,构筑防御,准备迎接敌人的进攻。 在临泽城的紧急战役中,秦基伟显现了不凡的军事智慧和领导才能。此战役发生在一处古老的城镇,城墙高耸,略显破败,但足以为抵抗提供坚固的屏障。清晨的薄雾还未完全散去,晨曦透过云层斜射而下,投射在那古老石砌的城墙上,一片金黄。 城内的守军,尽管人数不多,却在秦基伟的指挥下迅速有序地组织起来。他们利用高大的城墙,将沸腾的油和巨大的石块推向墙边,准备对冲上来的敌军进行致命的打击。秦基伟身着简陋的军装,站在城墙之上,目光如炬,严密监视着战场的每一个动向,确保每一处都有充分的准备应对即将到来的攻势。 战役最终以红军的胜利告终,敌军在付出沉重伤亡的代价后撤退。这场胜利极大地提升了秦基伟在同志中的威望,他的名字和这场战役的传奇也开始在部队中流传。这场战役不仅证明了秦基伟的战术智慧和指挥才能,更为他在军中的地位奠定了坚实的基础。 多年后,秦基伟将这段经历视为自己军事生涯中的关键时刻。他在更大规模的战斗中反复证明了自己的能力,尤其是在朝鲜战争的上甘岭战役中。在那里,他不仅面对更加复杂和艰难的战况,还展现了顽强的意志和出色的策略运用。上甘岭战役是一场在极端条件下的持久战,需要深厚的耐心、坚定的决心以及对战术的精妙运用。 在朝鲜的冰冷山地,秦基伟指挥部队与联合国军进行了持久的对抗。他的战略眼光、严密的阵地布局和对兵力调动的精准掌握,使得中国人民志愿军能在数倍于己的敌军中抵抗并最终取得胜利。这场战役在军事、政治乃至心理上都对敌方产生了深远的影响,成为冷战期间东西方力量对抗的标志性事件之一。 晚年的秦基伟回忆这些岁月时,总是会提到1932年那次在临泽城的战役,以及徐向前在战场上救他一命的情形。那次救援不仅救了他的生命,更在某种程度上影响了整个中国的军事和政治走向。秦基伟的军事生涯,从一名被误认为死去的士兵到成为一位伟大的将军,充满了传奇色彩,他的故事激励了无数的军人和国人。在他的指挥下,无数次战斗中展现的勇气和智慧,成为了中国军事史上不可磨灭的一部分。