280年春天,长江水面还飘着雾气,王濬的战船已经冲破西陵,一路向东杀到了建业城下,孙皓早就没了斗志,脱下帝服跪在城头举手投降。

这一战,打了八年,谁是背后推手?很多人说是杜预,说是羊祜,可真要说谁最后一锤定音,那就是王濬。

他造船、练兵、备粮,从蜀中一路凿江而下,亲手敲碎了吴国的最后一块铜墙铁壁。

王濬不是名门之后,起家也不算高调,他老家在太原晋阳,家里是士族,祖父王浑算是西晋开国名将。

但王濬出名,是因为他敢干,司马炎篡魏称帝那年,他第一个站出来支持,被封了东莱郡公。

这在那个风声鹤唳的年代,不是一般人敢做的事,司马炎记住了他,272年,给了他一个重要差事——建水军。

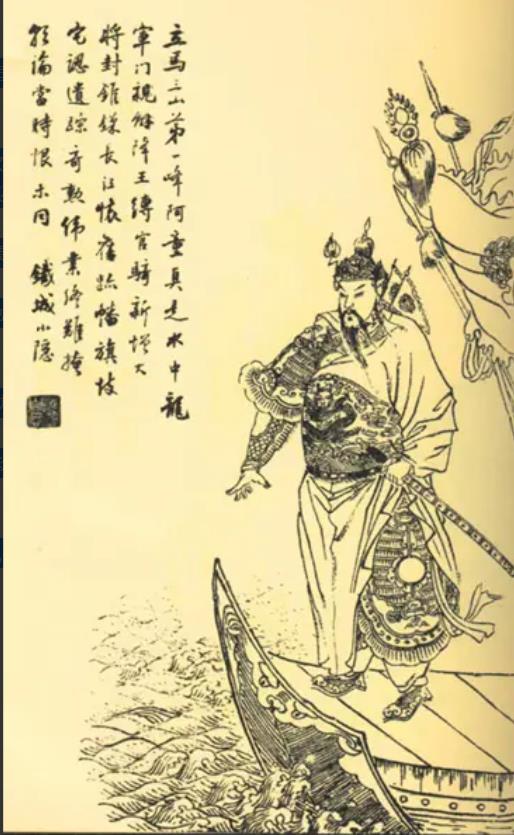

那年,王濬被任命为龙骧将军,驻守益州,也就是今天的成都,他带着命令进驻后,没有闲着。

他知道要打吴,必须过长江,而打水战,没船不行,吴国船多,传说有上万艘(见《吴书·舟楫志》),而益州偏远,连造船的木料都得自己找。

王濬干脆在蜀中大规模造战船,他亲自督造,设计了一种“连舫大舰”,每艘能载两千人,船体涂红漆,前头盖起三层楼,高高地挂上军旗,在水上像座“飞云楼”一样。

这些楼船建好后,他就开始训练水兵,他不像其他将军喜欢在城里待着,而是天天带兵去江边练。

他还特别爱用蜀地兵,说他们习水性,胆子大,276年,他带着兵沿着长江往东试探,一路杀到江陵,还真打下来了,吴国在那儿驻兵多年,被他一举攻破,军心大乱。

有了兵有了船,还得有粮,王濬这人细致得很,连赋税政策都替成都老百姓想好了。

他上疏建议把益州的赋税砍半,一是安抚民心,二是方便屯粮。

274年朝廷批准,成都人拍手称快,他趁势大修仓库,到278年,成都仓库存粮突破百万石(见《晋书·食货志》),连战半年都不用外援。

这几年,朝廷也没闲着,羊祜在襄阳布防,杜预带陆军也在准备,只是朝中一直犹豫,没下定决心。

王濬急得不行,他几次上表,说“吴国可灭”,可司马炎太稳重,一直不点头,直到279年冬天,他终于发令:伐吴,王濬拿到圣旨那天,就命全军出发。

他走得最快,楼船成排,顺流而下,前军破西陵,中军打夷陵,后军守夏口,吴军一开始还有抵抗,但王濬下手狠,连破三关,俘了守将张政,等打到建业,孙皓已经没兵可用,主动举城投降。

据《资治通鉴》记载,这时候吴军已经溃散十几万,晋军也伤了三万人,但胜利属于晋朝。

打完仗,功劳怎么分成了麻烦事,杜预说自己陆军先动,功劳最大,王濬不服,说水军打到底,才是真正的决胜。

史书上记载,两人在朝堂上还吵过(《晋阳秋》),有人劝王濬收敛点,说天子可能要封王。

他回一句:“我不是功臣,是天子的兵。”这话传出去,满朝震动。

朝廷本想大封王濬,他都推了,有人说他怕被忌才不敢受封,也有人说他就是心气高,不愿跟杜预争。

真实情况没人能说清,但他确实没趁机高升,只回成都继续做官。

280年,他在成都病重,没能回到朝中,但他打下的疆土,成了西晋短暂统一的基础。

直到2004年,成都考古队挖出王濬墓志铭,才算把他的功绩定了调。

石碑上清楚刻着:“平吴之役,凿江为道,克建业,俘孙皓。”这段话不长,却定了他在统一大业中的地位。

而且墓志没提贾充、杜预,也没写政治斗争,只写战功和忠心,有人解读说,他始终没参与朝中权斗,是难得清正的将军。

关于王濬,后人写了不少,《三国演义》第119回写他是“伐吴先锋”,虽然加了点戏剧效果,但基本尊重史实。

《晋阳秋》更写他“性豪迈,喜饮酒,每胜仗必宴将士”,这人确实豪爽,在军中口碑极好,每次打完仗,不光发酒,还亲自敬将士,说话直接,官兵都服他。

现在重庆忠县还有王濬祠,虽然是唐代建的,但一直供奉到今天。

长江大桥1957年选址时,据说也参考了王濬水军东下的线路,这些现代痕迹,成了他留在人们记忆里的印记。

说到底,统一三国不是一个人能办成的。

羊祜定战略,杜预配陆军,司马炎拍板,但真要说谁动了手、顶了命,从成都一路打到建业,那就是王濬。

他不吵不闹,造船、练兵、打仗,全干到底,一锤定音的人,不一定最会说话,但一定是最敢干事的那一个。