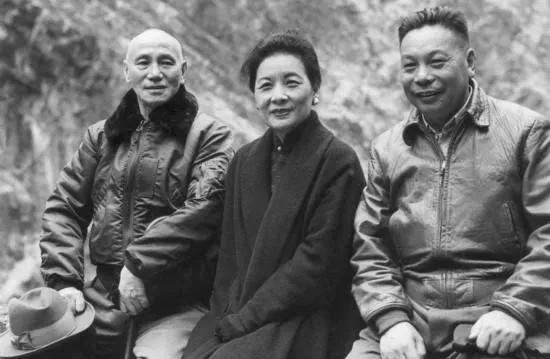

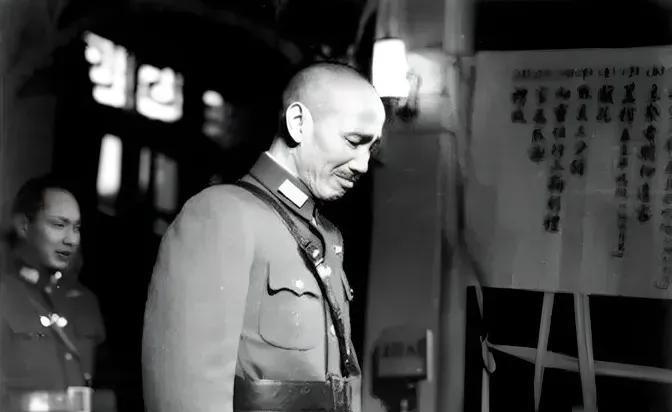

1975年4月,蒋介石去世,台湾政坛一下子炸了锅,按理说,儿子蒋经国应该顺势接班,但奇怪的是,总统位子没给他,而是落到“过渡总统”严家淦头上。 更离奇的是,蒋经国居然耐着性子,等了整整三年,才把总统大位收入囊中,这背后,其实是蒋家父子精心铺排的权力游戏,一场动静不小的接班“接力赛”。 当年,蒋介石临终前就留下“口风”,总统让副手严家淦接着干。 这么做,其实是打个太极。台湾当时虽是威权统治,但还挂着“中华民国”的招牌,按《动员戡乱时期临时条款》,副总统继任是合法程序。 蒋介石怕的,就是外界说蒋家搞“父死子继”,变成家天下,尤其美国,已经对台湾政局神经敏感,要是蒋经国直接上台,难免被指为封建专制。 但别以为严家淦是真正的“新掌门”,他其实是个“礼仪性总统”,权力核心,早已稳稳握在蒋经国手里。 蒋经国当时已经当上行政院长,手握国民党机器,还掌管军队,这三年时间,他没闲着,忙着整合派系、安插自己人,为自己铺路。 国民党内部,派系林立,CC系、黄埔系,还有地方派系,个个都有自己算盘,蒋经国也清楚,真要马上接班,党内老将们未必服气。 尤其是那些跟他老爹打江山的人,还指望着分杯羹,他需要时间,把这些人“摆平”。 像国防部、内政部这些关键位置,他陆续换上自己的亲信,手把手把权力捏牢,比如,他提拔林洋港、李登辉等后起之秀,把旧派系慢慢边缘化。 那几年,他也主动“低调”了一阵,严家淦上任后,一再对外说自己只是“过渡”,三年后一定交棒。 这种说法,既安抚了党内,也对外展示“和平交接”的样子,蒋经国也配合演戏,经常在媒体上强调自己专注行政,不沾总统之事。 实际上,国民大会上的大事小情,最后拍板的,还是他。 对外,蒋经国更是小心翼翼,1970年代,台湾局势其实挺紧张,美国一边跟大陆拉近关系,一边对台湾“民主化”施压。 蒋经国知道,这时候要是动作太猛,直接接班,很容易被美国扣上“专制独裁”的帽子。 所以,他一边通过严家淦打太极,一边加紧和美方沟通,软化态度。 比如,他推动“十大建设”搞经济发展,摆出要靠经济成绩赢民心的姿态,这让美国和其他国家对他放松了警惕。 其实,这段时间也是蒋经国争取人心的关键阶段,他搞十大建设,修高速、建核电厂、扩机场,还引进西方技术,让台湾经济飞速起飞。 这一招,稳住了民心,也让外界开始对他另眼相看,不再只是蒋介石的儿子,而是个有自己“改革”路线的掌舵人。 至于严家淦,他本人也很清楚自己的定位,他是个技术官僚出身,没啥政治野心,他当上总统后,经常“顺水推舟”,不主动插手重大事务。 据说,有次国防会议,他就“顺道”请示蒋经国,完全不给人留下“另起炉灶”的印象。 他还拒绝享受总统待遇,比如不搞豪华安保、不收高额津贴,处处表现得像个“看门人”,帮蒋家守门,不抢风头。 在这三年里,蒋经国也没忘了用“孝道”来加分,他对外宣称,自己要守孝三年,这符合中国传统伦理,也巧妙为自己延迟接班找到理由。 他亲自操办父亲的国葬事务,安排蒋介石灵柩安放在慈湖,表现出一副“孝子”形象。 这一招,让民间对他印象加分,同时也压制了党内那些对他不满的声音,毕竟,谁敢说“孝子”急着篡位? 而在国际局势方面,蒋经国也善于利用过渡期争取缓冲。 1976年,美国政坛剧变,卡特上台后对台湾政策转向,他必须快速适应,严家淦继续在总统位子上“维持现状”,对美方来说,是一种“稳定信号”。 而蒋经国自己,则悄悄调整对外策略,强化和日本、东南亚的经济联系,为台湾外交困局争取喘息空间。 1978年,三年期满,蒋经国终于顺理成章当选总统,这时候,党内派系基本被他整合得差不多,军政实权牢牢掌握在手,外界也认可他的改革路线。 对比1975年,如果当时他贸然接班,风险大得多,很可能引发党内政变或美方施压,而经过三年耐心铺垫,他的接班就显得“水到渠成”。 所以,这场接班,其实是蒋家父子一盘很精的棋。 表面上,走程序、讲孝道、安抚各方;背地里,蒋经国稳扎稳打,搞经济、整派系、控军政,步步为营。 等到时机成熟,他一举登顶,也为后面推动本土化和台湾社会转型打下基础。