1951年,陈国生去中南海见毛主席,毛主席看到她时,开玩笑道:第一次见舅舅,给舅舅带了什么东西?陈国生顿时紧张起来!

(信息来源:中国军号2016.12.26韶山 来人)

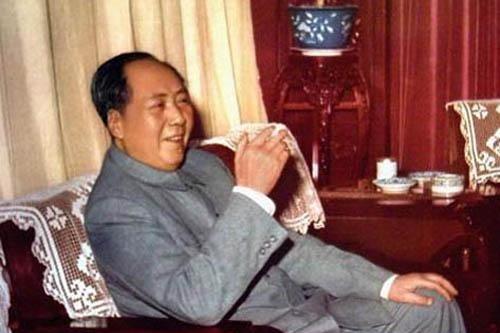

中南海,1951年,一位年轻女性站在宽阔的会客室里,她的手脚看起来站不稳,整个人透着一股难以掩饰的紧张,这时,坐在沙发上的毛主席望着她,脸上带着一丝轻松的笑意,随口问道,第一次见舅舅,带了什么东西,这话听着像句玩笑,却像压在心头的一块石头,让这位女性——陈国生,更加手足无措,她来北京并非一趟寻常探亲,而是跨越了无数坎坷和牺牲,才终于站在了这位伟人面前。

陈国生的身世,说起来令人鼻酸,她的亲生父母梁泽南和陈淑元都是早期的共产党员,为了革命东奔西走,不得不将年幼的女儿托付给亲人,谁知,白色恐怖无处不在,她的父亲在奔赴井冈山的路上牺牲,母亲也因被通缉而下落不明。

陈国生从此成了没有父母的孩子,辗转被送到舅舅陈芬和舅妈毛泽建——也就是毛主席的堂妹——家中抚养,然而,命运并未因此眷顾她,不久后,舅舅陈芬和舅妈毛泽建也双双为革命献出了生命,小小年纪的陈国生最终由外祖母抚养长大,她的人生轨迹,竟就这样和毛主席的家族有了这段血缘和革命的双重联结。

新中国成立后,毛岸英回到韶山探亲期间,偶然间听舅舅文运昌提起了陈国生坎坷的身世,赶紧回京告诉了父亲,毛主席听闻后,心绪复杂,立刻写信邀请这个素未蒙面的亲人进京,也就有了文章开头那一幕。

陈国生站在主席面前,她带来的并非寻常礼物,而是养母毛泽建在狱中写下的泣血绝笔信,以及一份关于家乡情况的细致调查报告,毛主席接过信件,逐字逐句地读着,读到动情处,这位久经风雨的领袖也忍不住红了眼眶。

他追忆起这位英勇牺牲的堂妹,也为陈国生经历的磨难感到心疼,当主席询问起陈国生丈夫宋毅刚的情况时,得知他只是一个国民党低级军官,并无太多血债,便宽慰陈国生,让她回去鼓励丈夫“好好改造”,重新做人。

在这次意义非凡的交谈中,陈国生鼓足勇气,提出了一个在她看来再合理不过的请求,希望国家能出面修缮一下养母毛泽建那已显得破败冷清的墓地,这不仅是对英烈养母的告慰,也是女儿的一份心愿。

可是,毛主席,却婉拒了她这个“小小”的要求,他不是冷漠,而是心怀大局,他解释说,国家刚刚成立,各项建设都需要资金,百废待兴,更重要的是,为革命牺牲的烈士何止千百万,如果都因为和自己有亲缘关系而搞特殊化,这个先例不能开,也开不起。

他甚至举例,即使是他自己的父母,安葬的地方也不过是一个再普通不过的草坟,这份拒绝,听上去似乎不近人情,但在这背后,恰恰体现了一位共产党人领袖深到骨子里的原则和公心,他虽然用自己的稿费资助了陈国生,表达了长辈和亲人的关怀,但在涉及公共资源和国家政策时,他始终没有丝毫的“网开一面”。

陈国生的这段经历,只是毛主席处理与亲友关系的一个缩影,在他这里,公与私之间有着一道清晰且不可逾越的界限,他对待亲人,从来都坚持自己的原则,他的表兄文涧泉就多次来北京看望他,毛主席总是热情招待周全,吃住行都从自己的稿费里出,这份私人情谊不可谓不重。

可一旦文涧泉开了口,想要去上海游览,或者希望主席能帮忙安排家里的亲戚找个好工作、让孩子上个大学,毛主席立刻就会收起温情,断然拒绝,文涧泉有时甚至提出想让毛主席给他置办一件新的长袍,毛主席却以布票紧张为由婉拒,反而是将自己的旧长袍送给了他。

还有一次,文涧泉兴致勃勃地提出想坐飞机见识一下,结果也被主席以国家建设需要节约为由一口回绝,在文涧泉看来,攀上这么一位高高在上的亲戚,总该能沾点光,或至少得到一些便利吧,谁知,毛主席这里,根本不吃这一套。

在那个特定的历史时期,在一个特殊的领导位置上,毛主席用他对待亲友的方式,向全党全国树立了一个鲜明的榜样。他用行动诠释了什么叫公私分明,什么叫克己奉公,他将国家和人民的利益置于个人情感和家族情谊之上,严于律己,不徇私情,这种“不近人情”的执拗背后,恰恰是对国家、对人民最深沉的“深情”。