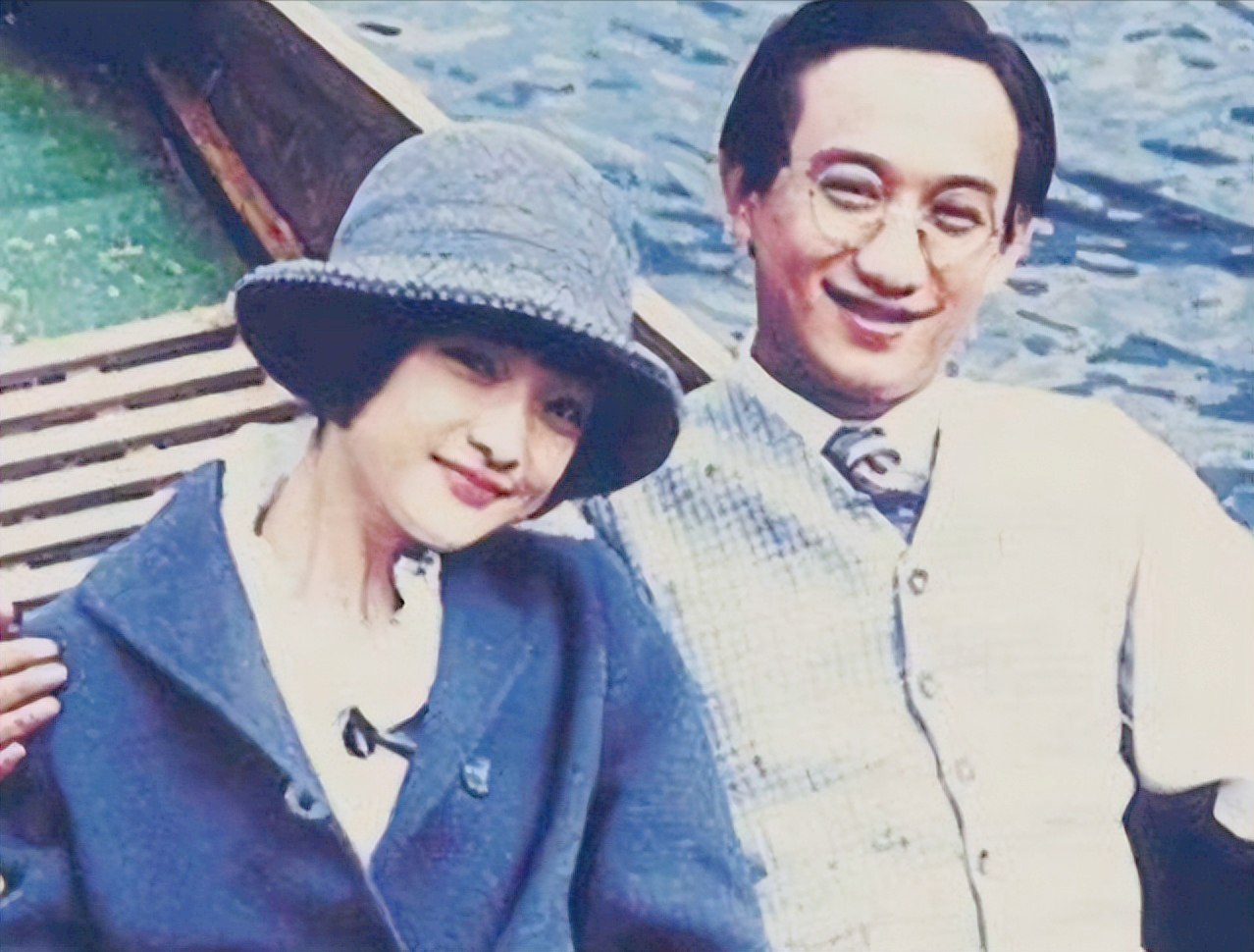

1922年,闻一多被逼回家结婚,为了不和新娘同 房,他不刮胡子、不洗澡、不洗头。花轿到了家门口,他还想逃跑,却被家人抬进洞房。闻一多曾说“一生以诗为妻”,但是过了这一夜,他就再也离不开妻子了。 1921年,23岁的闻一多,在清华留美预备学校的书桌前接到家信,要求他回家履行童年订下的婚约。婚约对象是远房表妹高孝贞,尽管闻一多从未有过亲近之意,但家族的压力让他难以抗拒。高孝贞是一位出生于官宦家庭的女子,以其美丽与贤淑而闻名。然而,受过新思想教育的闻一多对这种传统的包办婚姻持反感态度,认为这违背了个人意志与自由恋爱的原则。 1922年的冬季,闻家庭院落内灯火通明,红灯笼高挂,充满了传统婚礼的喜庆氛围。整个闻家早已布置一新,家族亲友陆续到来,期待这场盛大的婚礼。然而,主角闻一多的心情却与这喜庆的场景格格不入。花轿缓缓抵达,鼓乐声声,人群中传来一阵阵喝彩,但这些热闹似乎与他无关。 婚礼的前夕,闻一多被母亲发现躲在书房之中,身旁散乱着未整理的婚服,书桌上堆满了书籍和文稿,仿佛他正在寻找最后的慰藉。他的外貌显得特别邋遢,胡子拉碴,头发凌乱未梳,显然是有意为之,试图以这种方式表达对这场包办婚礼的不满和抵抗。 母亲焦急而愤怒,责骂声中夹杂着担忧,但闻一多似乎对这一切充耳不闻。家人们无奈之下,只得强行将他从书房中拉出,匆忙为他更换婚服,整理仪容。尽管闻一多被动地接受了整理,但他的态度依旧冷漠,面无表情地让人为他梳洗。 随着鼓乐声的逼近,花轿停在了门外,新娘高孝贞蒙着红盖头,被迎亲队伍抬进了闻家大门。此刻,闻一多的心中闪过一丝逃离的念头,他突然转身试图溜出人群,但被及时发现的家人紧紧抓住,几乎是抬着他走向等候的花轿和新娘。 婚宴结束后,闻一多在众目睽睽下被迫步入洞房。洞房内摆放着喜糖和喜果,床上铺着喜庆的红床单,到处弥漫着喜庆而沉重的气氛。然而,他并未对新娘高孝贞有任何接触,甚至连她的盖头也未曾掀起。在简短的寒暄后,闻一多找借口再次逃回了他的书房,留下高孝贞一个人在喜床前凝视着满屋的嫁妆,心中充满了茫然和失落。 尽管起初的婚姻生活因为缺乏情感基础和对包办婚姻的抵触而充满了不适和冲突,但随着时间的推移,闻一多对妻子高孝贞的态度逐渐发生了转变。1922年,面临出国留学的重要时刻,闻一多意识到妻子的教育和成长同样重要,于是他向家人提出,希望支持高孝贞继续她的学业。这一请求得到了家人的支持,高孝贞也因此获得了继续深造的机会。 在闻一多赴美国留学的那几年里,他和高孝贞通过书信保持联系,频繁地交换思想和学习经验。信件中,闻一多不仅谈及自己的学习心得,也鼓励高孝贞追求更高的学术成就。高孝贞在信中分享她的学习进步,同时表达了对闻一多学术追求的理解和支持。两人的书信往来成为他们感情逐渐升温的重要纽带,使得两颗原本陌生的心慢慢靠近。 高孝贞的聪慧和温柔逐渐消融了闻一多心中的抵触与冷漠,他开始真正欣赏到她的内在美。闻一多在信中写道:“在这遥远的他乡,每当我感到孤独与困顿时,总是你的信件给予我力量。”而高孝贞则回信:“我在这里也在努力学习,希望未来能与你肩并肩。”两人的情感因为共同的理解和支持而变得深厚。 1932年,闻一多回国后,成为清华大学中文系的教授。这段时间,他的学术生涯达到了顶峰,家庭生活也因为高孝贞的陪伴而变得充实和幸福。然而,这段平静的生活并未持续太久。1937年抗日战争爆发,北平成为战争前线,闻一多不得不和家人分离,留在北平坚守学术阵地。 战争给闻一多的生活带来了巨大的压力和不安。在这段孤独和焦虑的日子里,他再次通过书信与高孝贞保持联系。尽管相隔千里,但两人的心灵通过字里行间的交流而更加紧密。闻一多在信中写道:“战火纷飞的日子里,我时常想念你和孩子们,想象着战争结束后我们能再次团聚的日子。”而高孝贞则回信表示:“无论何时何地,我的心与你同在,期待着和平的到来,我们能够重建我们的家园。” 1946年的夏天,战争结束后,闻一多在北平的街头不幸遭遇暗杀,这对高孝贞来说是天崩地裂的打击。闻一多遇害的消息传来时,高孝贞心如刀绞,她冲出家门,来到丈夫倒下的地方。看到丈夫血泊中的遗体,她泪流满面,心中充满了悲痛与不舍。在这个悲痛的时刻,高孝贞坚定了继续闻一多未完成的事业的决心。 尽管失去了爱侣,高孝贞没有被悲痛击垮。她承担起了丈夫的学术遗产,继续推广和发展他的学术思想。在接下来的几十年里,高孝贞不仅保持了丈夫的学术地位,还努力为中国的文化和教育事业贡献自己的力量。直到晚年,高孝贞终于在思念中与闻一多团聚。