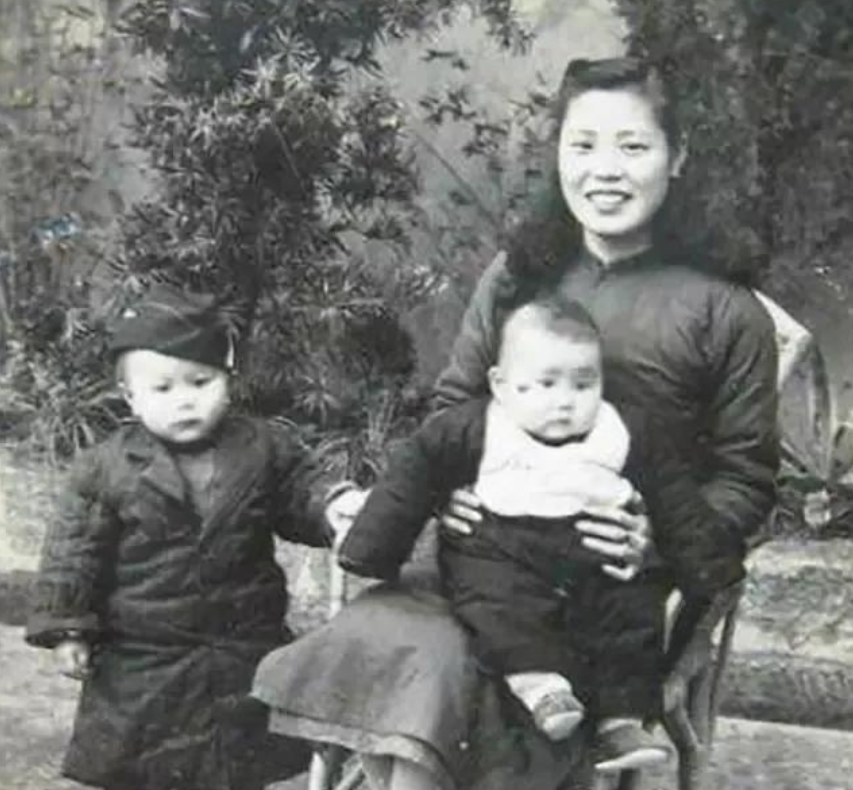

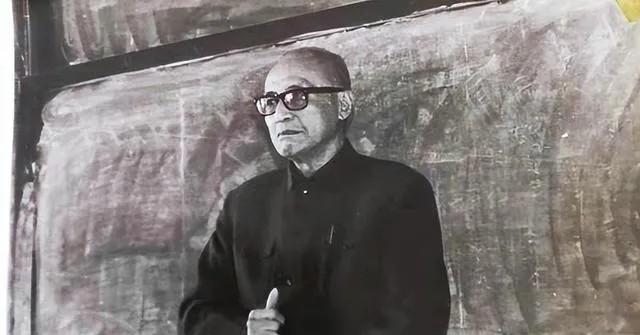

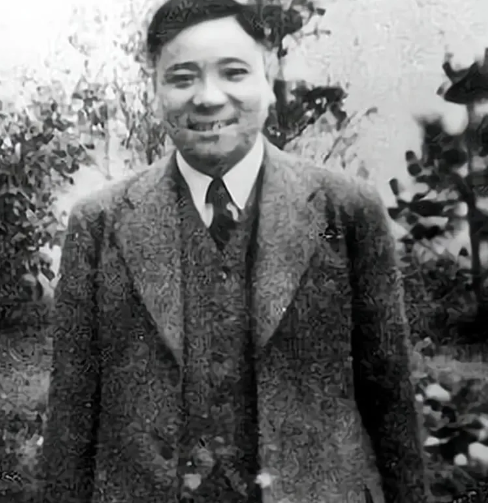

1928年,文学家丁玲结婚了,可是她却爱上了自己的日语老师。面对丈夫和老师,她在二者中很难做出取舍,所以她提出一个大胆的决定,三人同住,没想到深爱她的两个男子都答应了。 1925年,丁玲遭遇家中悲剧,哥哥的早逝让她悲痛欲绝。在这样的情感低谷时期,她遇到了胡也频,一个年轻的作家,他的关心和理解给了丁玲极大的安慰。两人的感情逐渐升温,但这段感情的发展并不是传统意义上的恋爱,而是一种深刻的精神连接,两人共同憧憬着未来的文学梦。 在1928年的北京,秋意渐浓,丁玲的生活似乎也进入了一个多变的季节。她与胡也频的情感稳定而深厚,但她的心境却因新遇见的日语老师冯雪峰而波动不安。冯雪峰不仅外表斯文,才华横溢,他对文学的热情与见解让丁玲倍感亲近。他们在一间布置简朴的书房里共同学习语言,周围是摆放整齐的书籍和透过窗帘斑驳的阳光,书房的静谧与外界的喧嚣形成鲜明对比,成为他们共同思考和探讨的小世界。 丁玲与冯雪峰的相处日益频繁,有时是在翻阅着满桌的日本文学作品,有时是一起讨论文艺理论的精妙之处。他们的对话常常延伸到夜幕降临,书房的灯光成了他们思想碰撞的见证者。丁玲在这样的交流中逐渐发现,自己对冯雪峰的感情已经远远超出了师生间的纯粹喜爱。 终于有一天,丁玲在一次晚餐后,鼓起勇气向胡也频和冯雪峰提出了共同居住的想法。她希望三人可以在同一屋檐下维持柏拉图式的关系,以此解决心中的挣扎和不安。这个提议在宽敞的餐厅里被提出,餐厅内摆放着简单而精致的家具,暖黄色的灯光下,胡也频和冯雪峰的脸上都流露出惊讶的表情。 尽管震惊,胡也频和冯雪峰在深思熟虑后还是同意了这一安排。他们开始尝试着建立一个新的生活模式,每个人都有自己的生活空间,但共享公共区域如客厅和书房。丁玲希望通过这种方式平衡两段关系,保持内心的平静。 这种复杂的生活状态持续了一段时间,直到胡也频再也无法忍受这种压抑的生活方式。他向丁玲提出了最终的选择:她必须在他和冯雪峰之间做出决定。 最终,丁玲的决定导致冯雪峰的离开。他收拾了自己的书籍和个人物品,在一个清晨离开了这个曾经充满希望的家。丁玲和胡也频虽然继续在一起,但他们的关系已经不再是之前那样无忧无虑。这段不寻常的爱情实验以失败告终,却也给每个人留下了深刻的教训和记忆。 在经历了与胡也频和冯雪峰的情感纠葛后,丁玲的人生并未步入宁静的港湾。转折点发生在1931年,当她遇见了冯达——一个来自德国的记者的翻译。这位深谙多国语言、拥有广博知识和深邃眼神的男人,不仅在职业上,更在私人生活中给予了丁玲极大的支持和理解。 他们初次相遇是在一次关于中国现代文学的国际研讨会上,冯达正为一位德国记者翻译。会议室内,丁玲的激情演讲引起了阵阵掌声,而在人群中,冯达的目光始终未曾离开过她。在会后的招待会上,冯达走上前,用他略带口音的中文对她说:“您的观点极具启发性。”丁玲对他的礼貌和才智印象深刻,两人很快就展开了关于文学和政治的深入讨论。 随着时间的推移,两人的关系逐渐加深。冯达经常在丁玲的住处出现,他们在书房里对着暖黄的台灯,讨论从哲学到艺术的一切。冯达是一个优秀的听众,他总是耐心地听丁玲谈论她的作品和她对社会的看法,他的眼神中充满了尊重和赞赏。他们在一起的时光充满了智慧的火花和情感的温暖。 1931年底,他们结为夫妻。尽管婚礼简朴,却不乏诚挚与温馨。他们的家庭生活虽不豪华,却充满了文学书籍和音乐,每个角落都散发着知识的芬芳。冯达不仅尊重丁玲的职业,更支持她的独立性和才华展示,常常为她的新作提供意见,但从不过度干涉。 然而,幸福的时光总是短暂的。丁玲的文学追求和对个人独立性的坚持使这段关系产生了裂痕。丁玲始终认为自己的首要任务是文学创作和社会责任,而冯达虽然理解,却无法完全满足她对自由的渴望。丁玲渐渐感到,尽管冯达是一个好伴侣,但他无法完全跟上她对变革的步伐。她需要更多的空间去探索和表达自己,这种渴望最终促使她做出了离开的决定。 离开冯达后,丁玲的生活并未停歇。她的文学生涯和社会活动更加充实,直到1937年,她遇到了小她13岁的演员陈明。他们初次相遇是在一个文艺晚会上,陈明的表演充满激情,赢得了丁玲的极大赞赏。晚会结束后,他们在后台相谈甚欢,发现彼此在艺术和生活观上有着惊人的契合。 尽管社会对这段姐弟恋关系有诸多非议,但两人的感情却异常坚固。陈明的年轻与热情为丁玲带来了新的生活色彩,他不仅是她的精神支柱,更是她晚年生活的忠实伴侣。他们共同参与了许多文艺活动,支持彼此的职业发展,一起度过了许多难忘的时光。