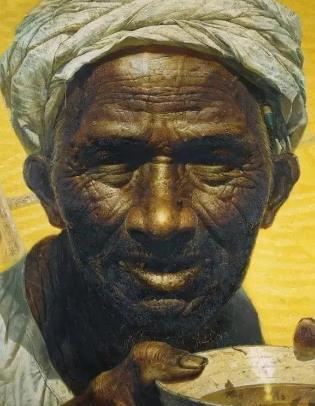

1980年,国家以2400元的价格收购一名大三学生的画作。没曾想,不久之后,这幅画竟然成了中国美术馆的镇馆之宝。 1975年,重庆沙坪坝,除夕夜,下着雨,街边公厕旁,一个人蹲着,背后靠着砖墙。 手上拎着木桶,衣服破了,脚边是一盏昏黄的煤油灯。 罗中立站在斜对面,烟头熄了。盯着那人看了很久。 粪农没有动,像守着什么阵地,人来人往,他没吭声,头发湿了,眼神空着。 这不是春晚的背景,也不是宣传画上的农民,像石像,也像镜子。 他记下那张脸,额头沟壑,嘴唇开裂,眼睛里没有光,只有风。 六年后,四川美术学院三年级,他还没毕业,已经32岁,比同班人大十岁。 白天上课,晚上在画室熬夜,老师看过他的草图,没多说。只问:“你想画谁?” “一个收粪的老头。” 起初叫《收粪农民》,构图不复杂,画面一个人,坐着,目光直视观众,背景几乎空白。 尺寸选得很大,216×150厘米,第一版画完,评委沉默。 有人说人物太苦,画得像乞丐,有人说“新社会不该这样表现农民”。 还有人低声说,这种题材容易出问题,“这不是悲情吗?你这是搞反了。” 他没回嘴,只回去重画,原画中手里夹着烟卷,被换成了圆珠笔,说:农民识字了,也许可以写封信,没人再说话了。 第二年,作品拿去参展,标题改了,《父亲》。 不是“我的”,也不是“农民”,这个称谓泛得很广,所有人都有父亲,很多人也像父亲。 画没挂上展墙,先在场外出圈,观众围在画前,不说话,靠得近一点能看到脸上的汗珠、嘴角的皱纹、手背上的老茧。 老年人看得久,小孩不太懂。有人低声说:“像我爸。” 中国美术馆收购了这幅画,给的价格是400元,有人觉得亏了,有人劝他等等,说未来值钱。 他回了一句:“能挂进国家馆里,比值多少钱更重。” 搬画进馆那天,他自己背的,手底下打滑,框磕了一下,馆里的人紧张,他却说:“这画是画伤的,不怕磕。” 媒体报道少得可怜,但《美术》杂志把这幅画放在封面。 杂志铺到美术院校,掀起不小动静,不少学生开始模仿,但没人敢画得这么直接,这么“脏”。 有人画工地工人,有人画乡下小孩,但都规矩得多,而《父亲》仿佛在用眼睛质问:你敢不敢看一眼真实? 1980年,中国的艺术市场还没形成。 油画没有市场定价,画家没经纪人,画也没专人管。 一幅画换400元,算合理,400元可以买十袋大米,或者一辆二手凤凰自行车。 但三年后,这画出现在中国美术馆重点展厅,被挂在正中央。 工作人员说:“这幅画没人敢动。” 多年后,他去比利时留学,有人问他最早画的是什么,他说“一个父亲”。 “不是你自己?” “是我看见的那个中国的脸。” 有人提到画里的细节,比如那个粗瓷碗、那个圆珠笔,还有眼角的红血丝。 他笑了,说:“你记住的不是技巧,是那个眼神。” 2018年,他在重庆黄桷坪铸了一座《父亲》雕像。 6米高,青铜铸造,站在广场中央,背对城市,面朝乡村。 有游客拍照时嘀咕:“像工地民工。” 也有人说:“不太好看。” 但每年除夕,总有人来摆几根香烟、一碗饭,没有标语,没有讲解牌,只有一尊坐着的老人,像等谁回家。 他没有重复画《父亲》,有人劝他做系列,甚至建议开发文创产品,他没答应。 “这张脸不能重复,它已经足够沉重。” 2023年,央视做纪录片《美术里的中国》,摄影师进画室,镜头扫到那幅原作。 画没老,但作者变了,他站在画边,看了几分钟,说了一句:“他不属于我了。” 艺术学院的学生翻拍这幅画,挂在教室,很多人用手机滤镜模仿那种质感,用AI工具生成类似风格,但没谁画得出那个气场。 《父亲》没有“姿态”,画的不是革命、不是丰收、也不是未来,只是一个坐着的人。 只是一张脸,对着你,不说话,盯着,让人想转身,又忍不住再看一眼。 没让人感动,但让人难受,那种难受来自熟悉。 熟悉那种姿势,熟悉那双手,熟悉那份“沉默的苦”。 每个人都想起家里的某个人。 某个夏天里弯腰耕田的背影。 某个雨夜里骑车回家的影子。 某个坐在炉边不说话的老人。 画挂进了国家美术馆,估值从几百元涨到三亿。 但它原本挂在的画架早就朽了,画框边上有一块掉漆的印子,搬画那天磕的,他没补,说留下。 “画面真实,痕迹也该真实。”