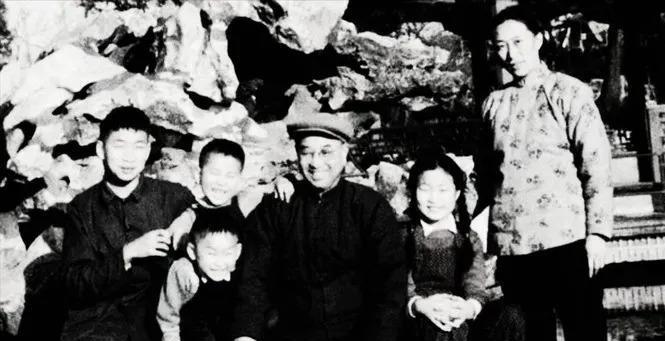

1958年,长春第一汽车厂的技术员陈知非请假,第一次带着未婚妻钱如琴回家探亲。一进家门,钱如琴望见:“1位头戴棉帽、身穿便装的老者正在收拾花圃。”便问:“你家还有管家啊?”陈知非笑答:“这是咱爸。” 钱如琴是上海一所大学的高材生,聪慧干练,落落大方。 他们相识于一次技术交流活动,几番合作下来,彼此心生好感,进而发展为恋人。 如今感情稳定,按老家的规矩,是时候“带回家看看”了。 钱如琴当然知道陈知非出身“非凡”,但对那位据说战功赫赫、又极为低调的父亲,并未真正了解。 她想象中的“将军家庭”,大约是整齐威严、下人众多、讲究排场的模样。 她不免有些紧张,也带着些许忐忑,一路上,她小心翼翼地打听着未来公公的脾气,陈知非却只是笑笑:“他其实特别随和,你别紧张。” 火车穿过北方的田野和山岗,抵达他们的老家,北京西郊一个普通的四合院。 推开院门,一股清新的泥土与花草香扑面而来,映入眼帘的是一个不大不小的花圃,初春时节,已种下不少花苗,泥土翻得松软整齐。 就在这时,一个年约六旬的老人正蹲在花圃边,一手拿着小铲,一手拔着杂草。 他身穿旧军棉袄,头戴深灰色棉帽,脚蹬解放鞋,打扮朴素得几乎与院中的勤杂工无异。 钱如琴轻轻拉了拉陈知非的袖子,小声问道:“你家还有管家啊?”语气里带着不解和一丝困惑。 陈知非扑哧一笑,压低声音答道:“这是咱爸。” 钱如琴愣住了,脸上瞬间泛起红晕:“这……这就是陈将军?” 老者听见动静,抬起头来,眼神慈祥,眉宇间却透着一股英气。 他放下手中农具,走上前来,拍拍手上的泥土:“是小琴吧?早听知非说起你,今天终于见着了。” 他的语气平和亲切,丝毫没有大人物的架子。 钱如琴连忙站直身子,紧张得几乎不知所措:“叔叔好!” “来就好,来就好,别拘谨。家里啊,没什么规矩,也不讲那些虚的。”陈赓拉着她进屋,招呼她喝茶,像是多年的老邻居般自然随和。 屋里陈设极为简单,除了一张老式八仙桌和几把旧太师椅,再无其他奢华装饰。 墙上挂着几幅墨迹斑驳的山水画,以及几张全家福。 其中一张,是陈赓年轻时穿着八路军军装的旧照,站姿挺拔,目光坚定。 饭桌上,菜色简单,家常的白菜炖豆腐,还有一碟小炒木耳。 钱如琴原本还担心将军之家会太过严肃拘束,谁知饭桌气氛其乐融融。 陈赓边吃边聊,不时夹菜给她,说话极有风趣。 他讲起自己年轻时如何参加北伐,如何在黄埔军校与周恩来并肩作战,还半开玩笑地说:“你知非啊,从小怕我不是因为我是将军,是因为我从不帮他抄作业。” 饭后,陈赓领着她在院子里转悠,指着那几棵歪歪扭扭的丁香说:“这几棵是1949年种下的,那年我刚从西南战役回来,想种点东西压压战火的气。” 说到这儿,他的神情有些飘忽,像是又回到了枪林弹雨的岁月。 可很快,他又恢复了笑容,问钱如琴:“你是搞机械的吧?女孩子学这个不容易,很有志气。” 钱如琴点头:“我喜欢技术,觉得能用手造出东西,是件特别了不起的事。” “对!”陈赓一下子来了精神,“真正的国家强大,不光靠军队,还得靠技术靠工厂靠你们这些年轻人。我打了一辈子仗,到头来最盼的,就是不用再打仗。” 这番话,让钱如琴对他心生敬佩,也彻底放下了心中顾虑。 那一晚,她悄悄对陈知非说:“你爸,是我见过最不像‘将军’的将军。” 陈知非笑了:“他一辈子都这样,越有功劳,越不肯摆谱。” 几年后,当陈赓因病去世,举国哀悼之际,钱如琴回想起第一次见到他的情景,依旧历历在目。 那一位头戴棉帽、身穿便装的老人,蹲在花圃前默默劳作的身影,仿佛比任何军装都更有力量。 因为那是一个真正的人民将军,他的威严不靠军衔,而靠人格;他的伟大,不在于战功,而在于他始终保持着一颗赤子之心。 信息来源:搜狐历史