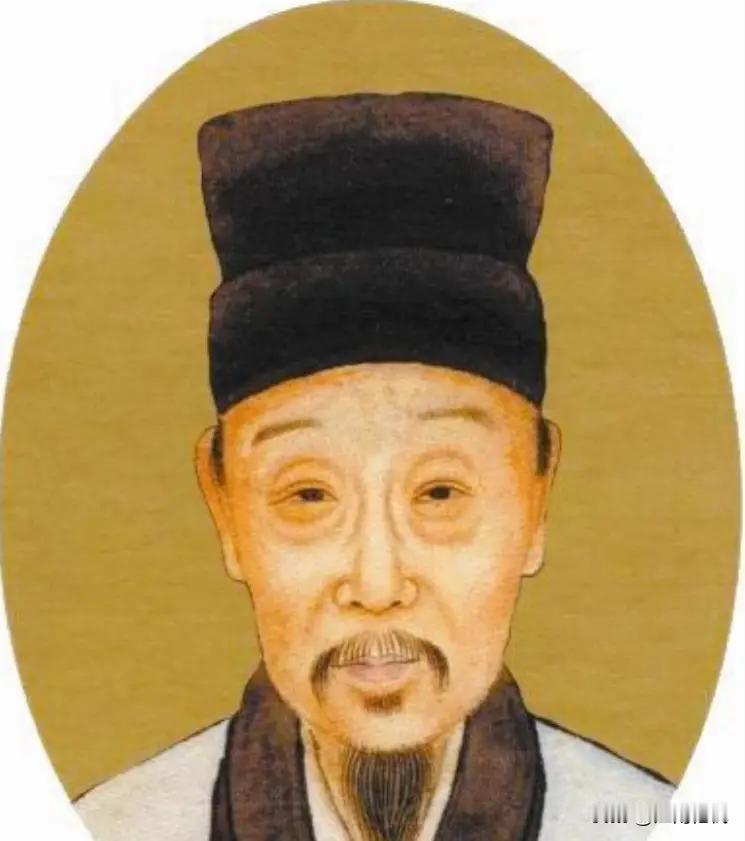

1634 年,江西奉新的乡间小路上,一个中年男人脚步匆忙,脸上却带着如释重负的神情。这人叫宋应星,考了多年科举都没成功,最后放弃了当官的念头,回家照顾老母亲。 那时的他怎么也不会想到,自己即将开启一段传奇,写下的手稿里藏着明代最厉害的 “黑科技”,还会在历史上留下浓墨重彩的一笔。 宋应星从小就特别聪明,记性好得惊人,别人要背好多遍的书,他看一眼就能记住,长大后,他进了奉新县的学校读书,把各种经典书籍读了个遍。 当时大家都追捧程朱理学,他却偏偏喜欢北宋思想家张载的关学,被那种实实在在看待世界的观点吸引。 除了读传统的经书史书,他对天文学、声学、农业和各种手工制作技术都很感兴趣。 空闲的时候,他常和朋友聊天,讨论诗词文章,畅谈天下大事,对身边所有事物的原理都充满好奇,总想着弄明白。 1615年,宋应星与哥哥双双中举,“奉新二宋”的名号迅速在当地传开,一时风光无两。 可这份好运没延续到后面的会试,之后他又去京城考了好几次,每次都失败而归,多年在科举路上的奔波,不仅让他身心俱疲,也让他看清了官场的腐败和科举制度的问题。 崇祯年间,宋应星眼见仕途无望,只得回归故里,回到家乡的宋应星,没有灰心丧气,反而把目光投向了老百姓的日常生活,他经常跑到农田里,和老农们聊天,问他们水稻、小麦这些粮食怎么种。 也会走进手工作坊,看工匠们干活,对纺织、制盐、冶铁这些手艺特别着迷,每到一个地方,他都随身带着纸笔,把看到的、听到的全都记下来。 碰到关键的制作步骤和技术要点,就一遍遍地问,直到彻底弄明白,有一天,宋应星走进一家染坊,一下就被五颜六色的布匹吸引住了,他看着工匠把白色丝线放进不同的染缸里,没多久丝线就染上了鲜艳的颜色。 他特别好奇,就去问染料是怎么做的,工匠们一开始不太愿意说,毕竟这些技术都是祖辈传下来的秘密。 但宋应星态度特别诚恳,软磨硬泡,终于打听到了从植物里提取染料,还有配色、固色的方法。 他高兴坏了,赶紧记下来,心里已经开始琢磨怎么把这些特别的手艺写成书,研究纺织技术的时候,宋应星下了很大的功夫。 他跑了好多纺织作坊,仔细观察各种纺织机器的样子和尺寸,从最简单的手摇纺车,到复杂精巧的大型提花机,他都要亲手摸一摸,反复研究。 为了搞清楚提花机是怎么工作的,他能在作坊里待一整天,眼睛一眨不眨地看着机器运转,看工匠们怎么操作,把丝线织成漂亮的花纹。 他还亲自上手操作,感受每个零件是怎么动的,同时把机器的样子和操作方法详细地画下来,光是一幅提花机的结构图,他就改了几十次,就为了画得更准确。 在研究农业生产时,宋应星也收获满满,他发现农民在育苗、插秧和灌溉的时候,有很多独特的方法。 用石灰改善酸性土壤,能让土地更肥沃,这些先进的农业技术,以前从来没人系统地记录过,宋应星就像挖到了宝贝,把这些经验都写进手稿里,还详细标注了各种数据,希望能帮到更多人。 随着研究越来越深入,宋应星觉得这些散落在民间的手艺,每一个都特别有智慧,如果不整理出来传下去,实在太可惜了。 于是,他决定写一本关于农业和手工业生产的书,从那以后,他不再和别人来往,每天从早到晚都坐在书桌前,把这些年积累的记录和心得,一点一点整理好。 遇到不确定的地方,他就再跑到实地去验证,就这样,经过好几年的努力,凝聚着他全部心血的手稿 ——《天工开物》初稿完成了。 1637 年,《天工开物》正式出版,这本书分成上、中、下三卷,一共 18 篇,按照 “重视粮食生产,轻视金银玉器” 的原则编排。 《天工开物》一出版,就在国内引起了很大的轰动,学者们被书里丰富的内容震惊,老百姓也对这些实用的技术很感兴趣。 各地工匠、农民争相传阅《天工开物》,并将书中技术用于生产,大幅提升效率,英国李约瑟将宋应星比作“中国的狄德罗”,评价《天工开物》是17世纪早期最重要的工业技术著作 。 宋应星可能怎么也没想到,自己当初只是想把民间手艺传下去,写下的这本手稿,最后竟成了世界了解中国古代科技的重要窗口。 那些记录在纸上的明代 “黑科技”,直到几百年后的今天,依然魅力十足,激励着一代又一代的人去探索科技的奥秘,推动人类文明不断向前发展。