从四月份开始,美方就频繁放风,称和中方已经就关税问题展开谈判了,甚至连美总统特朗普都不顾事实真相,不断向外散发谣言。直到我国外交部亲自下场辟谣后,美方才有所收敛。 近日,美总统特朗普再次在记者会上表态,称中方代表是非常希望和美方举行会晤的,中美的会晤也会在合适的时间举行。 对于美方而言,其目的就是要营造一种中方主动求和的场景,这样一方面能向盟友和国际社会传递“美国仍是国际体系主导者”的信号,防止其他国家因中美实力变化而“选边站”或动摇对美国的信任;另一方面还能给中方制造心理压力,剥夺议程的主动权。通过舆论暗示“中方将因压力不得不妥协”,在心理上挤压中方谈判空间。让国际社会认为中方处于被动地位,进而迫使中方在关税减免、市场开放等议题上提前做出让步。

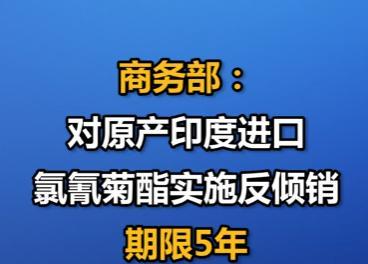

但其实,实际情况和美方所说完全不同。 日前,我国商务部就正式发布公告,称近期美方高层不断放风要调整关税政策,并通过各种渠道向中方传递有关信息,希望能和中方就关税问题展开对话。中方在对这一系列信息进行评估,并且充分考虑中方利益,以及美国消费者呼吁后,决定同意先和美方接触。 接下来,中方高层将应瑞士政府的邀请进行访问,在此期间中方将同美方牵头人美财长贝森特举行会谈。 由此来看,此次对话能够促成,完全是美方多次请求的结果,而谈不谈的主动权,被中方紧紧地握在手中。 此外,值得注意的是,中方虽然答应同美方对话了,但是用词却非常谨慎,商务部的声明中所用的并不是“谈判”一词,而是“接触”二字。 我们都知道,外交语言堪称“国家的第二军队”,一字一句皆系国家利益,词汇的选择也不仅承载着国际的立场,更可能直接影响国际关系的走向。甚至一字之差,表达的态度就存在天壤之别。 从前几年开始,美国国务院也开始注意到,不同的中文翻译经常会导致对意图的不同推论,甚至可能会因为英翻中不够精准,使得话语脱离真实语境,造成对中方言论的不精确解读。为了解决这个问题,美方特意在一些重要场合,比如联合国安理会等,让拥有华裔背景的官员上场,一来是避免听不出中方的真实立场,二来是避免无法传递美方的立场。

我们再回过头来看“接触”和“谈判”这两个词。 接触的定义,是泛指双方建立或保持沟通渠道的行为,具体方式包括对话、会晤和磋商等。接触的目的,则是要试探对方的立场,传递中方这边的信号,缓解中美之间的紧张关系,并为后续的行动奠定基础。在接触过程中,通常是不预设具体成果的,更注重的是过程。 而谈判,是指围绕特定的议题展开的结构化讨论,以达成协议或是解决分歧为目标,需要双方都做出让步或妥协,追求的是实质性的成果。 至于两者之间的关系,接触可以是谈判的前奏,两国在正式谈判前,需要通过多次接触试探底线。而若是谈判陷入僵局,双方可能重回接触阶段以修复关系。 实际上,前不久美方放出谈判假消息后,中方就曾提出过三个条件,一是美方约束好自己的官员,对中方保持尊重;二是美方要展现出解决问题的诚意来;三是美方谈判代表必须由特朗普指派,避免出现“谈了不算”的情况。 如今再结合中方“同意接触”的声明来看,中方此次很明显就是要看看美方态度如何,是否具备了这三重条件。

而站在美方的立场上来看,其不断释放中美谈判假消息,说明其是较为着急的一方。 一是因为现在高关税带来的经济压力,已经反噬到了美国企业和民众。 特朗普政府对华加征的累计145%高关税,直接推高了美国进口商品价格,导致供应链中断和制造业成本飙升。数据显示,美国进口商和消费者承担了约90%的关税成本。商界团体集体呼吁政府重启谈判以缓解压力,甚至有企业高管公开批评特朗普“打残了美国产业”。 其次,国内支持率崩盘和盟友离心,也让特朗普很心慌。 特朗普第二任期的支持率跌至39%,创80年来新低。摇摆州的农业和制造业选民因出口受阻转向反对阵营,共和党在中期选举面临惨败风险。想要挽回民意,特朗普必须尽快通过谈判降低关税对民生的冲击。 最后,则是中国反制措施非常有效。关税战开打后,中方采取了稀土断供、暂停波音订单、加征农业关税等措施,直接打击了美国军工、科技和农业等领域。现阶段,美国大豆出口因中国反制损失170亿美元,波音市值缩水30%。这种“以战促谈”的策略,也迫使美国必须重新评估长期对抗成本。

总之,特朗普政府的关税政策,本质上是将国内矛盾转嫁他国的政治工具,但其“七伤拳”属性导致美国自身陷入了“搬起石头砸脚”的困境。在经济反噬、政治失稳、盟友离心与中国反制的多重压力下,美方现在急于谈判,实为寻找一个“体面退出”的台阶。但在双方诉求不同的情况下,若美方急于求成,恐怕会遇挫。