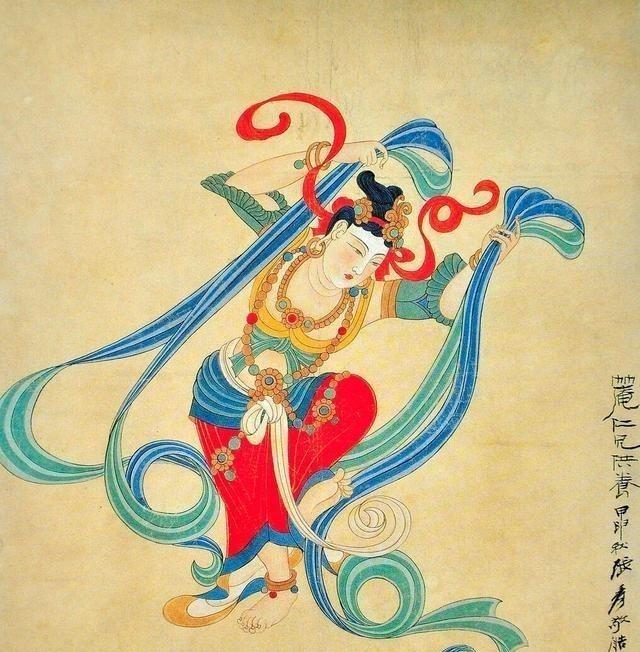

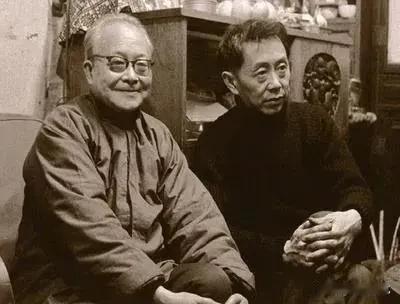

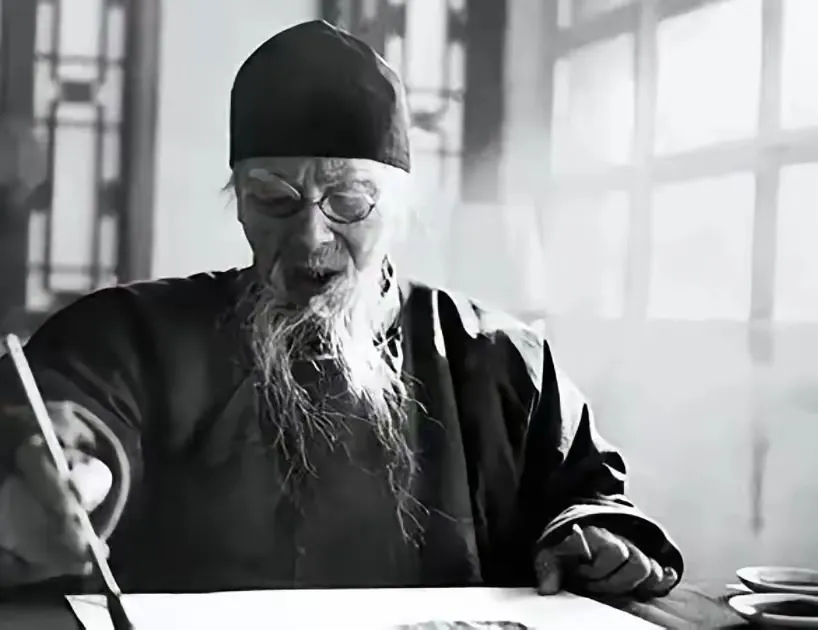

1949年,50岁的张大千南渡。几年后正在印度旅居的他,收到了好友齐白石的来信。 1949年,对于张大千来说,是人生的一道分水岭。这一年,他50岁,正值艺术生涯的巅峰,却因国共内战局势剧变,选择了离开大陆。那时的他,已是中国画坛响当当的人物,生于1899年四川内江,从小受母亲影响接触绘画,后来在日本学艺,回国后拜师名家,创立大风堂画派。他的画风融合唐宋神韵,山水人物皆有独到之处,30年代在上海、南京办画展时,已是声名鹊起。1941年,他还带着弟子去敦煌临摹壁画,历经两年多艰苦岁月,留下276幅珍贵临摹作品,推广了敦煌艺术。不过,也有人说他剥离壁画有损文物,这争议至今没个定论。但无论如何,他的艺术成就和努力是公认的。 南渡之前,张大千在成都家中收拾行囊,最终带着四夫人徐雯波和幼女登上飞往台北的飞机。那一刻,他或许没想到,这一走就是几十年的漂泊。50年代初,他辗转到了印度大吉岭,住在一座简朴的小屋里。那时的他,生活不算奢华,但还能沉浸在艺术创作中。直到有一天,一封从香港转来的信打破了平静——寄信人是齐白石,他的老友。 齐白石那会儿已经90岁上下,新中国刚成立,社会还在动荡中调整。他在信里先提到政府对他的照顾,言语间透着点安定,但很快话锋一转,说自己日子过得紧巴巴,想请张大千帮忙在海外卖两幅画,换一百美金救急。这请求听起来简单,可背后藏着多少无奈。新中国初期的艺术市场几乎瘫痪,画家们卖画难以为生,连齐白石这样的宗师都得开口求援,可见那时候的艰难。张大千读完信,估计心里五味杂陈。他跟齐白石的交情不是一天两天,早在北平,两人就常一起品茶聊画,惺惺相惜。 张大千没多犹豫,很快回信,语气里满是对老友的关心。更实在的是,他直接托人汇了一百美金给齐白石,连画都没要。这举动不光是慷慨,更是他对友情的看重。要知道,那时候他在海外也不算大富大贵,自己还要养家糊口,能这么爽快帮忙,足见两人情谊有多深。这封信和这件事,后来传开后,成了艺术圈一段佳话。 齐白石的信还勾起了张大千的思乡情。1957年,他通过印尼华侨传话,想回国探亲,还在香港写信表达过这想法。可那会儿国内反右运动正起,他犹豫再三,还是没回去。这事多少有些遗憾,他漂泊在外,心却一直牵挂着故土。齐白石的处境,也让他更深刻地感受到时代对艺术家的冲击。 张大千的海外生活还在继续。50年代他在印度画了不少作品,后来又辗转巴西、美国。1969年,他定居美国加州卡梅尔小镇,买了房子,取名“可以居”。他在那儿改院子、种花草,生活简单却不失雅趣。1971年,他又在圆石滩建了工作室,创作泼彩山水画,把中西风格揉在一起,画展办得风生水起,观众都说他的画大气又有新意。1976年,他回到台湾,住进自己设计的“摩耶精舍”,那是他在台北外双溪的家,带着浓浓的中式味儿。他在那儿跟老友聚会,聊艺术聊人生,直到1983年因心脏病去世,享年84岁。 回头看张大千这一生,从南渡到漂泊海外,他没停下画笔,也没丢掉对故土的感情。他跟齐白石的这段故事,搁在那个年代,既普通又不普通。普通的是,朋友间互相帮衬挺常见;不普通的是,他们是画坛顶尖人物,却也逃不过时代带来的窘迫。那封信,就像一面镜子,照出了他们的友情,也照出了那时候艺术家的苦乐。 再说齐白石,他在新中国成立后日子也不好过。虽然政府给了些照顾,但生活还是紧巴巴的。他晚年靠画年画、教学生维持生计,信里那句求助,其实挺心酸。一个90岁的老人,还得为生计发愁,谁听了不唏嘘?张大千的仗义回应,也让人觉得暖心。这种友情,不掺杂利益,就是纯粹的情分。