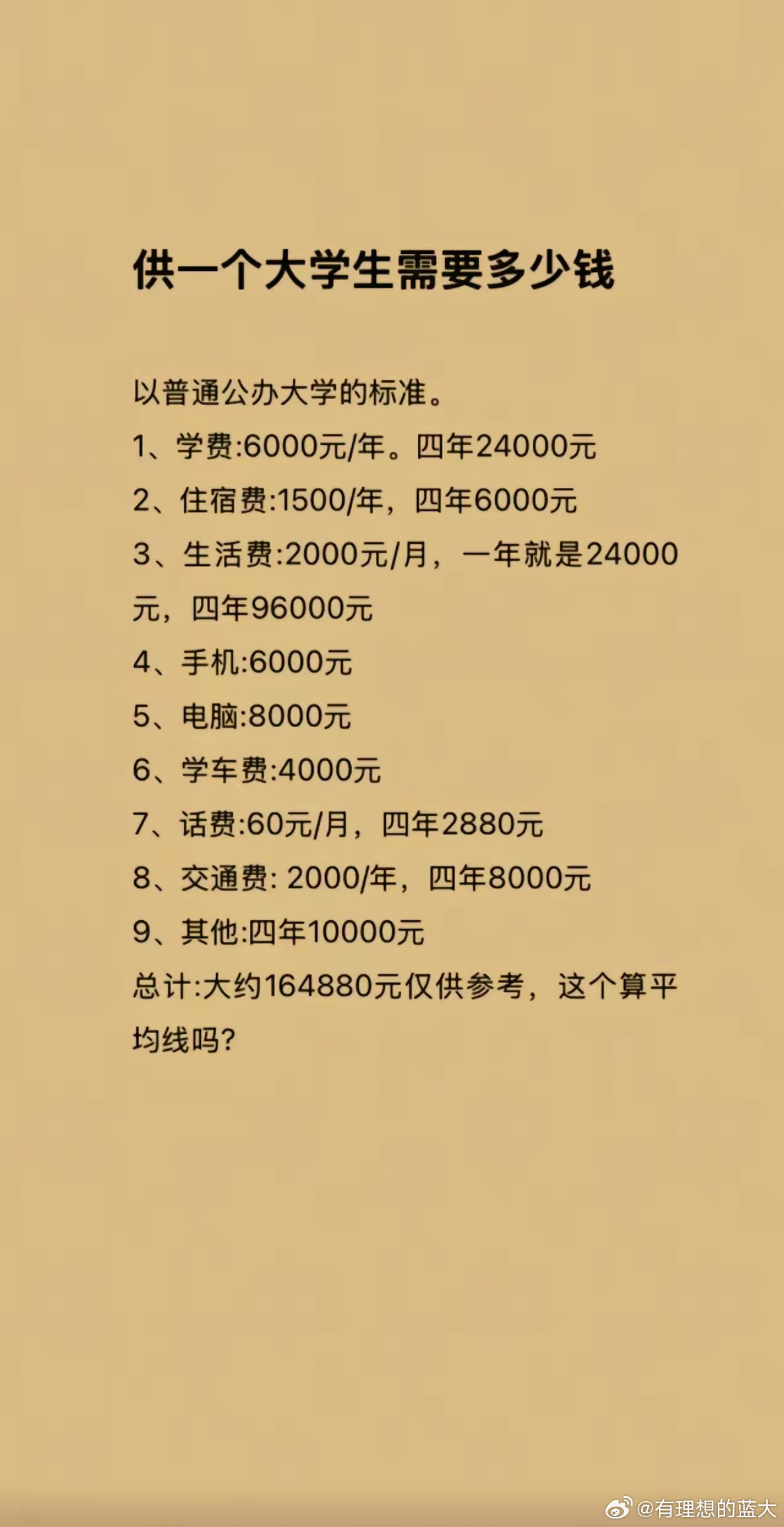

“现在的大学生都快供不起了!”前段时间,一位母亲在网络上发帖请教网友:现在的大学生,一个月大概多少生活费比较合适?该女子在网上称:自己孩子在杭州某大学读书,这一段时间以来,一直打电话回来说,一个月2000元的生活费连吃饭都不够,最起码一个月得3000块才行。询问贴引发了网友的热切讨论,评论区出现明显的两极分化。孩子老师称:刚性需求不多,其实都是弹性花销。那么,你的大学时代每个月是多少生活费呢? 2025年3月的杭州,王芳在厨房揉面时,手机屏幕亮起,女儿晓雨的消息弹出来:"妈,这个月生活费还差1000,不然连饭都吃不起了。" 面粉扑簌簌落在围裙上,她盯着手机里的银行流水——这个月给老人的赡养费刚转走5000,房贷扣款日就在三天后。 案板上的面团被揉得发黏,王芳想起自己2003年在浙江大学读书时,每月500元生活费能攒下100元。 那时晓雨还在襁褓里,丈夫的工资条上写着1800元,一家三口挤在浙大旁边的出租屋。 而现在,晓雨的购物车躺着299元的奶茶套装、899元的网红卫衣,还有周末去迪士尼的门票链接。 紫金港校区的二食堂里,晓雨对着手机计算开销:早餐15元,午餐25元,晚餐20元,每天奶茶18元,周末和室友聚餐人均150元。 打开记账软件,3月前两周已花1200元,其中"社交娱乐"占40%。 她想起上周在湖滨银泰试穿的连衣裙,吊牌价1299元,导购说"新款打七折"时,镜子里的自己确实好看。 母亲发来的消息打断思绪:"能不能先借同学?妈这个月实在周转不开。" 晓雨盯着对话框,想起班上同学小李每月生活费4000元,生日时收到爸爸送的最新款手机。 手指在键盘上停顿,最终发出:"那你当初为什么要生我?" 消息发送后,她迅速拉黑了母亲,继续刷起了美妆博主的直播。 王芳在家长群里求助时,手机被消息轰炸。 上海的张姐说儿子每月3500元,包含考证培训费;东北的李叔晒出女儿的记账表,伙食费占比60%。 反对声也随之而来:"我们80后每月800元,照样拿奖学金""现在的孩子太虚荣,奶茶钱够买一箱牛奶了"。 她翻出晓雨高中时的笔记本,里面夹着自己手写的寄语:"爸妈没本事,你要靠自己。" 如今笔记本躺在衣柜最底层,旁边是晓雨初中获得的"节俭标兵"奖状。 银行短信提醒她,余额只剩3200元,那是全家半个月的生活费。 辅导员陈老师接到王芳的电话时,正在整理贫困生档案。 晓雨趴在办公室桌上,看着母亲红肿的眼角,突然发现她鬓角的白发比寒假时又多了。 "阿姨,晓雨参加辩论队和志愿者活动,社交支出确实必要。"陈老师递过校园消费报告,"但杭州高校学生月均消费2200元,其中饮食占比55%,她的娱乐支出高出平均30%。" 王芳翻开晓雨的消费清单,看到"剧本杀298元""美甲168元",手指微微发抖。 但她也注意到,晓雨为备考英语六级买的网课花了800元,那是自己从未关注过的开销。 "我们可以制定分级预算,"陈老师建议,"必要支出1500元,弹性支出500元,超额部分由晓雨做校园兼职赚取。" 晓雨的故事折射出代际消费观的碰撞,2024年中国青少年研究中心调查显示,一线城市大学生月均生活费2560元,较2017年增长35%,其中"社交娱乐"占比从18%升至32%。 但另一方面,河南农村大学生月均生活费仍不足1500元,城乡差距达1.7倍。 社交媒体上,"大学生生活费"话题下的评论呈现两极:00后分享"精致穷"生活,90后回忆"馒头就咸菜"的岁月,而70后家长则在"富养"与"吃苦"之间挣扎。 "生活费争议的本质,是高速城市化中的价值观撕裂——父母用生存思维养育,孩子在发展思维中成长。" 晓雨在校园超市做收银员的第一个月,手掌被扫码枪磨出了茧子。 她终于明白,母亲发来的每一笔转账,都是早高峰地铁里的拥挤,是深夜加班后的疲惫,是菜市场里为一毛钱讨价还价的不易。 当她把第一份兼职收入300元转给母亲时,对方秒收后发来:"给你买了一箱牛奶,记得喝。" 这场关于2000元生活费的拉锯战,最终在校园收银台和厨房案板之间找到了平衡。 当00后在直播间点击"立即购买",当70后在计算器上敲打生活成本,两代人之间需要的不是对立,而是坐下来聊聊各自的"价格标签"。 那些被母亲揉进面团的辛苦,那些在女儿购物车里的期待,都需要被看见、被理解。 正如晓雨在日记里写的:"妈妈的围裙上有面粉,我的记账本上有星光。原来最好的成长,是学会在奶油蛋糕和白馒头之间,看见生活的真相。" 真正的理解,始于放下评判的天平,去倾听对方世界里的价格与价值。 (文章为真实事件整理评述,无不良引导,请理性浏览,文中均使用化名) 创作来源: 人民网,《大学生该给多少生活费? 杭州大学生月平均消费1900元》

![当代大学生能有多长情[doge]](http://image.uczzd.cn/11133872108693675624.jpg?id=0)

![毕业季才是大学生真正的618[笑着哭]](http://image.uczzd.cn/3360124984267741481.jpg?id=0)