1977年,毛主席纪念堂的坐像雕刻完成,专家看后感觉不够威严,于是决定拆除,此时,一位主任却提出了一个更好的方法,众人听后连连称赞....

(信息来源:文汇网2018.12.261976年,我在毛主席纪念堂设计雕像)

1977年,一座毛主席的汉白玉坐像雕刻完成,本该是件大喜事,可谁知,专家们端详良久,却纷纷皱起了眉头,他们觉得雕像虽然慈眉善目,但似乎少了点领袖该有的威严,甚至有人提议,干脆拆了重造,这背后到底是怎么回事,又是谁的智慧,让这座我们今天熟悉的雕像最终安然落座呢?

这事儿还得从1976年那个秋天说起,9月9日,毛主席逝世,举国哀恸,为了寄托哀思,也为了后人瞻仰,中央决定修建毛主席纪念堂,并在里面安放一尊主席雕像。

这活儿交给了纪念堂雕塑创作组主任韩福裕,他明白,这不光是个工程,更是对全国人民情感的回应,尤其是毛主席雕像,必须真实展现主席的风采,于是,全国的雕刻高手迅速云集北京,成立了创作小组。

时间紧,任务重,但艺术家们热情很高,才一个月,一百多份设计稿就堆到了韩福裕案头,有站姿的,也有坐姿的,大家琢磨着,纪念堂北大厅是搞纪念活动的地方,站像在室内可能不太协调,所以,一致定了坐像,可坐像的花样也不少:有的坐在沙发上,有的坐简朴木头椅子,更有巧思的,设计主席坐在海边大石头上,甚至还有坐在遒劲的梅花树根上的。

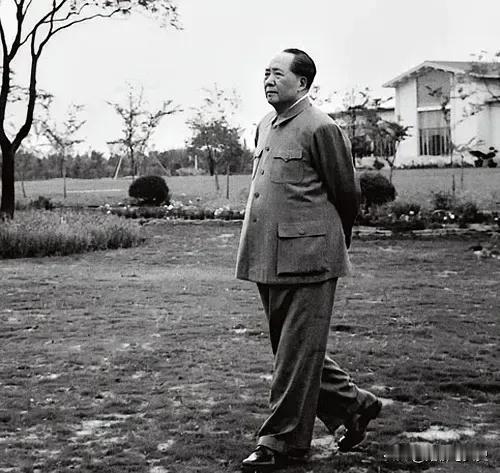

好方案太多,一时也拿不定主意,就在这时,雕塑家叶毓山的一幅稿子引起了注意,毛主席身穿中山装,从容地坐在沙发上,左腿搭在右腿上,面带微笑,眼神深邃,这形象,既有领袖的潇洒,又不失长者的亲切,跟很多人印象里主席与群众交谈的样子一模一样,中央领导看了也连连点头,这跷腿坐姿很自然,毛主席以前就是这么坐沙发上跟人说话的,方案就这么定了下来。

接下来是更硬核的雕刻阶段,这么大的雕像,得用不少好汉白玉,采石料的任务,落到了北京房山县头上,县委接到命令,四个月内,必须开采出1500立方米汉白玉,要知道,房山汉白玉质量好,可都埋在地下30多米深,开采难度大,而且当地一年最多也就采个2000立方米。

这任务,简直难于上青天,但房山县的干部群众没含糊,立马成立指挥部,农民、解放军、石矿工人、机关干部,全都扑到了西南山区的矿场上,日夜苦干,硬是挖走了几万方土石,奇迹般地按时交了差。

这些承载着众人心意的汉白玉运到天安门广场工地,创作组就投入了精雕细琢,他们从1500立方米石料中,挑了又挑,选出最没瑕疵、最细腻的40多立方米,技艺高超的石匠师傅们拿着锤子和錾子,一点点凿,一点点磨。每一根线条,每一处起伏,都透着对主席的敬爱,终于,1977年8月10日,这尊高达3.45米的毛主席汉白玉坐像完工了。

然而,当雕像安放在纪念堂北大厅中央时,新问题又来了,起初,雕像背景是根据《东方红》创作的一幅巨大红太阳油画,可为了让雕像和整个纪念堂风格更统一,几经讨论,背景换成了一幅展现祖国锦绣山河的巨幅绒绣画。

这一换,问题就突出来了,背景的祖国山河气势磅礴,而主席跷腿而坐的姿态,虽然亲切,但在这么宏大的背景下,就显得有点不够庄重,有专家直言不讳,这雕像跟礼堂的肃穆氛围以及主席勤政为民的形象不太搭,一时间,拆掉重塑一尊平腿端坐、更显威严的雕像的意见,占了上风。

这可真是个两难的抉择,重刻不仅费时费力,更关键的是,这尊像是千挑万选、凝聚了无数人心血,还得到过广泛认可的,怎么能说推倒就推倒,大家争论不休,韩福裕也急得寝食难安。

突然,他脑子里冒出个点子,他站出来反对拆除,这座雕像好几吨重,要拆,得动用大吊车,说不定还得拆门破墙,对纪念堂主体结构影响太大了,紧接着,他提出了一个两全其美的办法,既然大家觉得雕像和背景的威严感不太协调,我们何不在主席交叠的腿部巧妙地摆上一些鲜花呢,这么一来,盛开的鲜花既能和背景的祖国山河相呼应,又能给主席的坐姿添几分生动祥和,这不也正合了主席那句‘待到山花烂漫时,她在丛中笑’的意境吗?

这主意一出,在场的人眼睛都亮了,都说这法子好,既保留了原作的亲切感,又用鲜花巧妙提升了整体的艺术效果和庄重氛围,简直是神来之笔,等鲜花按设想摆好,大家悬着的心总算落了地,脸上也露出了笑容,不久,邓小平同志来视察纪念堂建设,看到这尊栩栩如生的毛主席坐像和周围的鲜花布置,也点头称赞,效果不错,不必换像了。

就这样,这尊凝聚了无数人心血和智慧的毛主席坐像,在经历一番波折后,最终完美地呈现在世人面前,安放在毛主席纪念堂的北大厅中央,接受着一代又一代人的瞻仰。