1932年,潘兰珍的丈夫“李老先生”被抓了起来,她这才惊讶地发现原来与自己同床共枕2年的丈夫,居然是大名鼎鼎的陈独秀,她这才明白为什么丈夫让女儿随她姓“潘”。思虑再三,她作出了一个让陈独秀意想不到的决定。

1908年,潘兰珍出生在江苏南通一个农民家庭,4岁时,因水灾,与父母背井离乡,逃往上海,靠着父亲做苦工养活一家,吃上顿没下顿,小小年纪的潘兰珍只好去做童工。

17岁那年,潘兰珍出落得亭亭玉立,纱厂的男同事,都对兰珍大有追求之意。 只是兰珍很不幸,被纱厂的一个工头强暴了,无奈之下,只得委屈求全,以泪度日。后来的她,生下一个男婴。最终,这个男孩也夭折了,那个流氓工头认为她很晦气,于是眼不见为净,转身离去。

在当时的上海工厂,这样的情况并不少见,没有人会可怜一个身单力薄的苦命姑娘,甚至还会时不时嘲笑。

孩子的夭折,让潘兰珍更是心如死灰。而男人更是变本加厉地虐待她。

长期以来肉体的折磨,精神的虐待,潘兰珍终于无法忍耐。她趁人不备逃了出去,有家也不敢回,只好在上海熙华德路上一座石库门房子的后楼亭子间里租住下来。

潘兰珍为了生存,也为了不让父母操心,她来到父亲所在的烟草公司做工。

1930年,陈独秀化名李姓,在上海熙华德路的一幢石库门,租了一间房子暂住。

那时候潘兰珍家所居住的亭子间,刚好在陈独秀隐居地的后面,他们抬头不见低头见,时间长了,就熟悉起来了。

陈独秀身上读书人的气质深深吸引了对门的潘兰珍,她好奇怎么会有这样文质彬彬的人却衣衫褴褛地住在这里。

潘兰珍并不知道眼前这个穷苦的李老头就是大名鼎鼎的陈独秀,她只是觉得这个老人很有知识,好像干过大事,和别的男人不一样。

随后在逐步的了解中,陈独秀得知了潘兰珍的身世,愤然道:

“天下为什么如此不平!有多少像潘兰珍一样的贫困家庭和受难者遭受苦难!”

潘兰珍的身世让陈独秀更加同情与关照这位小姑娘,在平常经常教她识字读书,带她参观自己的书房。而潘兰珍认为这位李先生心地善良,靠着他有一种莫名的安全感,总是情不自觉地接近他。

潘兰珍也主动提出帮助“李先生”做家务。如“李先生”不大会用炉子,很多时候都是潘兰珍主动到家里帮煮饭与烧水,为他做饭做菜,洗衣服、打扫卫生等等,把“李先生”家里弄得整洁干净。

就这样,一来二去,两人接触时间久了,彼此之间互生情愫,自然而然地便在一起了。

当时,“李先生”51岁,大潘兰珍整整29岁,虽然两人过着同居生活,潘兰珍却从来不过问陈独秀的过往,如同保姆一样无微不至地照料着“李先生”。

两年过后,潘兰珍认为自己可能不能生育了,同陈独秀商量过后,抱养了一个女孩,跟随潘兰珍姓。

然而,这样的日子并没有持续多久,就出现了意外。

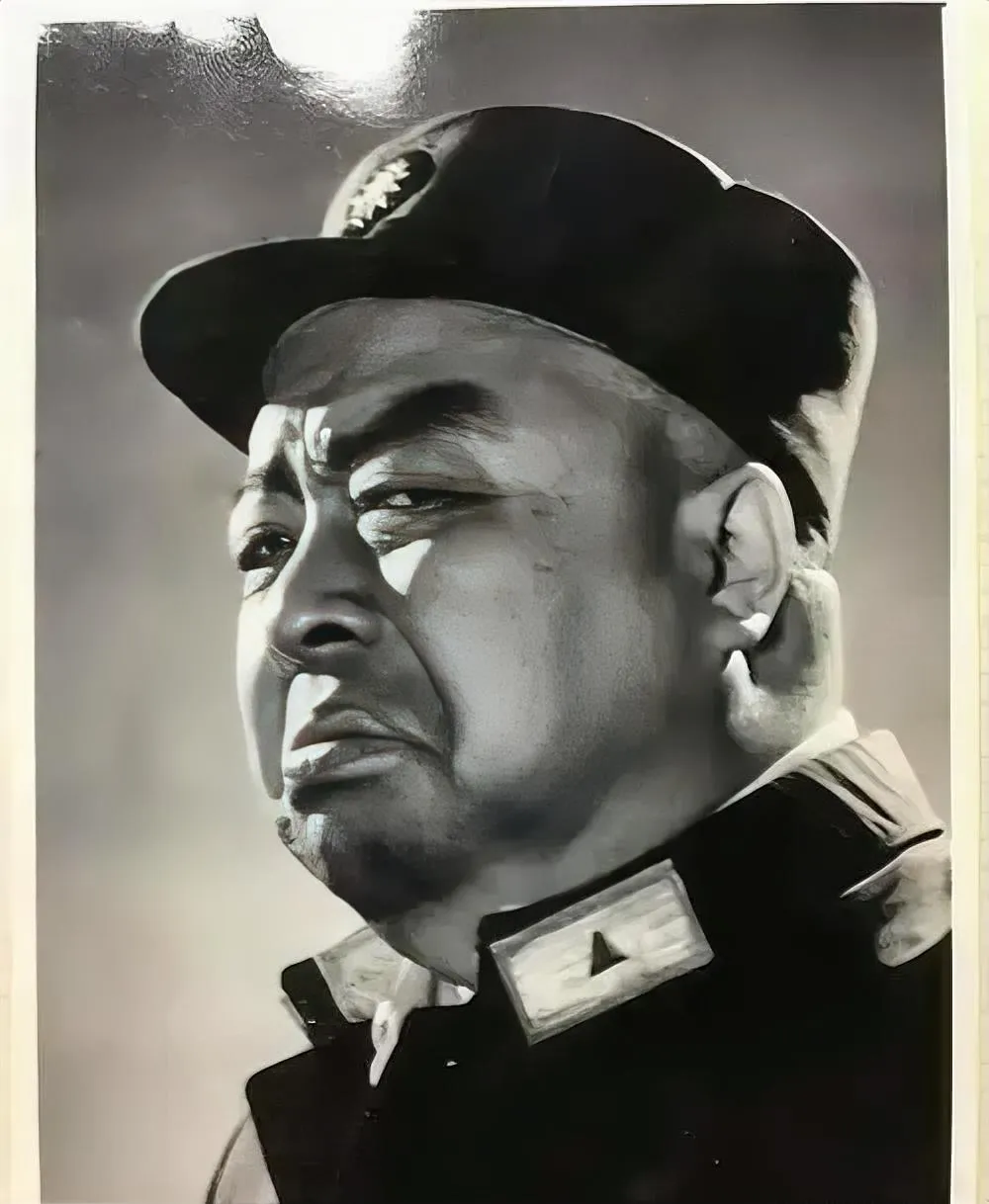

1932年的一天,潘兰珍将自己的养女送回家时,却发现自己的丈夫不见了。几天后,在报纸上才看到陈独秀被捕的消息,而且上面还刊登着他的照片。

当潘兰珍仔细辨认照片上的人之后,顿觉五雷轰顶,让他没想到的是,与自己朝夕相处的丈夫,居然是大名鼎鼎的陈独秀。而潘兰珍也管不了多少了,他只知道,那是她的丈夫,她只想要和他在一起。

陈独秀被捕以后,胡适、傅斯年等名人为他说情,章士钊主动来给他辩护。在舆论压力之下,陈独秀由死刑改为有期徒刑13年,囚禁于南京老虎桥第一监狱。

让陈独秀没想到的是,潘兰珍知道他的真实身份以后,并没有怨恨他,而是安顿好孩子,跑到南京来照顾他。

当时陈独秀的学生、南京国民政府教育部次长段锡朋得知了潘兰珍的情况,于是便想让她暂时住到自己家里,但是潘兰珍拒绝了,她说:“段家是‘大官’,自己住在那里不方便。”

陈独秀怕连累潘兰珍,让潘兰珍回去,潘兰珍不肯,在监狱旁边租了间房子,一边做工一边到监狱里照顾陈独秀,给他洗衣送饭收拾屋子。陈独秀在狱中著书立说,所需书籍资料,也是潘兰珍给他传送。

陈独秀被关在狱中5年,潘兰珍便照顾了他5年。

后来出狱后的陈独秀,在一众友人的帮助下,带着潘兰珍一路颠簸,来到四川江津县。

当时陈独秀的母亲已经失明,她的一日三餐,都由陈独秀一口一口地喂进嘴里。

当时陈独秀对母亲的孝顺,潘兰珍看在眼里,这也让她对婆婆更加敬重,她每天不厌其烦地为婆婆梳洗,修剪指甲,捶背揉腰,很快就得到婆婆的喜爱。

陈独秀的儿子陈松年曾回忆继母潘兰珍,说道:“她待我父亲很好,父亲晚年全靠她。她平时少言语,做事勤快利落。我们对她很尊重,尊之为母,我的儿辈喊她为奶奶。”

陈独秀离世之后,潘兰珍在四川一个农场工作了四年。抗战胜利后,她重回上海在一小学校食堂工作。1949年11月,她因病去世,享年41岁。

陈独秀是历史上光芒璀璨的人物,而在他耀眼的光芒之下,后人或许会忽视他身边的潘兰珍。

潘兰珍不过是世间一个普通的女子,但是她却又并不普通。