1915年,宋庆龄和大27岁的孙中山“私奔”。父亲宋嘉树得知消息后,盛怒之下大骂孙中山。他立即乘船追到日本,然而见到女儿后,宋嘉树却心平气和地把女儿的手交到孙中山手上说:“我这孩子不懂规矩,日后我就把她拜托给你了!” 说罢扬长而去。

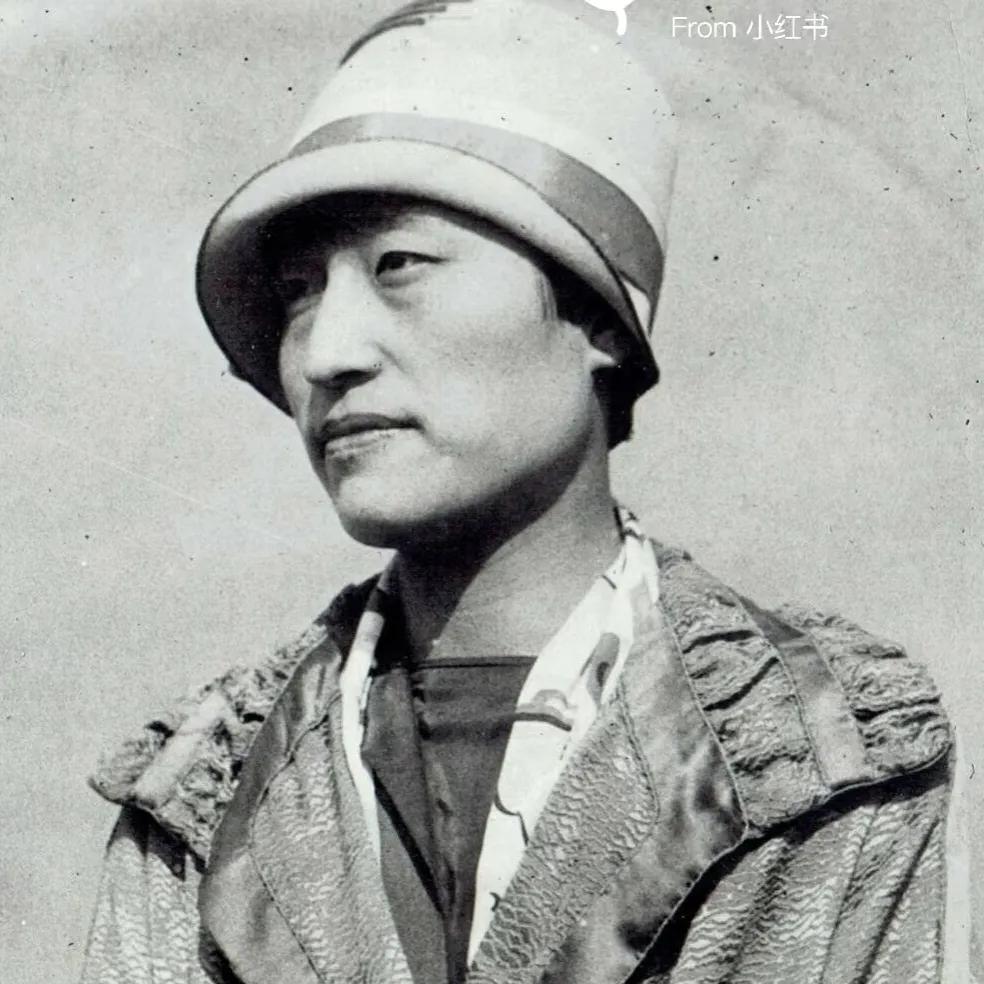

1893年,宋庆龄出生于上海,父亲宋嘉树是一个热心革命事业的实业家,就在宋庆龄出生一年以后,北上的孙中山同宋嘉树第一次见面,因为两人熟悉的方言不通,导致两个中国人在交流时不得不借助英语或者干脆直接笔谈来进行沟通。

之后宋嘉树和孙中山乃至孙中山留下来的政治集团都结下了不解之缘。

宋嘉树对孙中山的认可,不光局限于口头和态度支持,而是将其付诸于行动。

孙中山搞反清革命需要大量的经费,而这些经费中,很大一部分,都是宋嘉树为孙中山提供的。

所以,在宋庆龄的成长过程中,她一直从父亲那里听说了许多关于孙中山的革命事迹,父亲的言语中,也流露着对于孙中山的崇拜与钦佩。同时,这种情感也会潜移默化的影响宋庆龄对于孙中山的感觉。自从宋庆龄懂事起,就十分仰慕孙中山了。

1911年,宋庆龄的姐姐宋霭龄正式担任孙中山的秘书。由于宋霭龄精通五种语言,见识世面广阔,能力极佳,也深得孙中山先生的信任与青睐。

1914年9月,宋霭龄因在横滨与孔祥熙结婚,于是她就离开孙中山,推荐自己妹妹宋庆龄成为孙中山的秘书。

这一时期宋庆龄主要做一些协助性工作,后来宋庆龄每天和孙中山一起工作,担任其英文秘书。宋庆龄学会了如何把密信写成密码、把密码译成明文等技巧,极大减轻了孙中山的工作量。闲暇时间,两人相处也十分融洽,孙中山喜欢静静地听宋庆龄弹琴唱歌。

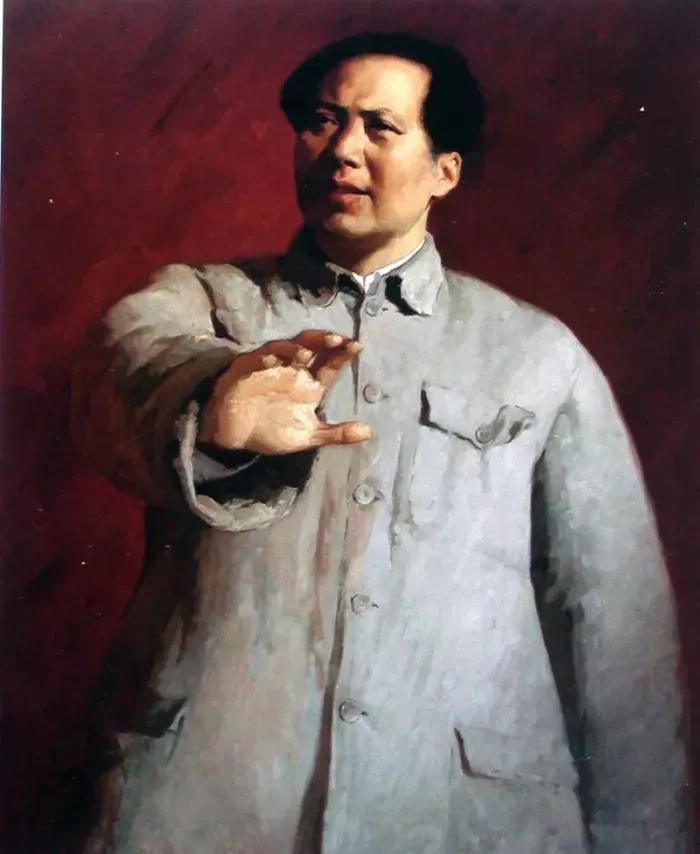

而孙中山忘我为革命工作的精神,深深感染了宋庆龄。

当时的宋庆龄给正在美国读书的妹妹宋美龄写信道:“我从没有这样快活过。我想,这类事就是我从小姑娘的时候起就想做的。我真的接近了革命运动的中心。”

在接下来一年的工作相处之中,两人的配合越来越默契,感情也发生了变化。

孙中山对宋庆龄的追求也是十分主动的,说过这样一句话:"如果我能与宋庆龄小姐结婚的话,哪怕我结婚后第二天就死去,我也不会觉得后悔的。"

为此,他也曾写信试探过好友宋嘉树的想法,但遭到了宋嘉树的强烈反对。宋嘉树表示,自己的家庭是基督教家庭,绝不允许让女儿找有家室的人结婚,不管对方是什么身份。

后来宋嘉树便连忙将远在日本的女儿带回了上海,并“软禁”了起来,要求她不得与孙中山再见面。

在一个夜晚,被父亲“软禁”已久的宋庆龄终等来了获取自由的契机。她不顾危险,向楼下纵身一跃,逃出了宋家的庭院,那时候在那时心中只有一个念头:我要去东京,和孙中山结婚。

发现宋庆龄不见了,宋嘉树马上追到日本阻止女儿结婚,可却晚了一步,孙中山与宋庆龄的婚礼已经举行完毕。

见比情形,宋嘉树情绪激动大骂孙中山,表示要和他绝交,和宋庆龄脱离父女关系。

可是孙中山与宋庆龄二人情投意合,彼此缔结了坚实的革命友谊。眼看劝诫未果,宋嘉树突然跪倒在孙中山的面前,说道:“我的不懂规矩的女儿,就拜托给你了,请千万多关照。”

说完,在门前的三合土地面上磕了几个头,走了。

然而社会上对孙中山和宋庆龄的婚事多有猜测,特别是宋庆龄"私奔"一事,让社会上谣言四起。

为了让女儿女婿好好生活,宋嘉树夫妻俩花心思为女儿补办了丰厚的嫁妆,派人风风光光送到了日本。

婚后,孙中山与宋庆龄都很擅长烧菜做饭,孙中山在家中也没有大总统的架子,二人经常轮流做饭。

作为医学博士,宋庆龄有点小伤小病,孙中山都会亲自医治。宋庆龄为孙中山认真记录时,孙中山也从不要求她规规矩矩地坐着,而是怎么习惯怎么来。

宋庆龄成为了他革命的支持者与拥护者,她倾尽自己所能支持着孙中山的革命。

在“六一六”兵变中,面对炸向总统府的炮弹,宋庆龄为了减小孙中山被叛军发现的可能性,坚决地要求孙中山先走,并对他说中国可以没有自己,但不能没有他。

1925年,积劳成疾的孙中山在病床上结束了传奇的一生。陪伴一旁的宋庆龄在泪水中送别了自己最爱的丈夫。自此,十年婚姻落下帷幕,宋庆龄也选择继续丈夫未完的事业。

宋庆龄对于孙中山的情感是毋庸置疑的,可最终她没有选择与丈夫一同长眠。

在宋庆龄心中,父亲的悲伤始终是一生的遗憾。或许是为了弥补家人,宋庆龄去世后最终还是选择安葬在了父母陵墓的东侧,算是一声迟来的抱歉。

多年后,美国著名记者斯诺采访宋庆龄,问她:“你是如何爱上孙博士的?能确切告诉我吗?”宋庆龄表示,那会并不能说是喜欢,而是出于少女的罗曼蒂克情怀,出于一种对英雄的崇拜。她说:“我想为拯救中国出力,而孙中山就是能救中国的人。”

有的人穷尽一生,方能找到对的人。爱情对于彼此的现实意义是人生的必然选择,也是为此生的悲欢离合交付一个圆满的答案。